Der Mann mit dem Kopftuch

Vor 80 Jahren wurde der legendäre PLO-Führer Yassir Arafat geboren

Möglicherweise fand das Ereignis am 4. August in Jerusalem statt, wo die Familie seiner Mutter Hamida lebte und just zu der Zeit zwischen Klagemauer und Al-Aqsa-Moschee heftige Auseinandersetzungen zwischen radikalen jüdischen Siedlern unter Führung des Zionisten Wladimir Jabotinsky und aufgebrachten Palästinensern tobten. Möglicherweise war die Geburt auch am 24. August in Kairo, wo Vater Abed Arafat al-Qudwa, ein angesehener Textilhändler aus Gaza, ein Haus besaß, in dem die Familie meistens lebte.

Es könnte aber auch der 27. August in Gaza gewesen sein, wie manche Biografen schreiben und wo die Familie des Vaters seit 200 Jahren ansässig war, Handel trieb, Obstplantagen und Olivenhaine bewirtschaftete. Arafat wurde in eine unruhige Zeit geboren, seine Heimat Palästina blieb bis zu seinem Tod am 11. November 2004 umkämpft. Den Namen Yassir erhielt er als Schüler von einem Lehrer in Erinnerung an den Freiheitskämpfer Yassir al-Birah, der von britischen Soldaten 1939 erschossen worden war. Ein halbes Jahrhundert führte Yassir Arafat die Palästinenser in ihrem Kampf gegen die israelische Besatzung, die bis heute ein ganzes Volk ihrer Rechte beraubt.

Yassir Arafat wuchs in Jerusalem und Kairo auf, wo er 1947 begann, Elektrotechnik zu studieren. Anfang 1948 brach er sein Studium ab und schloss sich dem bewaffneten Kampf arabischer Einheiten gegen die jüdischen Truppen an, die gegen palästinensische Dörfer vorgingen und die Menschen vertrieben. Der Krieg, den die arabischen Staaten umgehend nach Staatsgründung Israels am 15. Mai 1948 gegen Israel erklärten, endete für sie mit einer Niederlage.

Arafat beschuldigte die arabischen Staaten, die Palästinenser nicht entschlossen genug unterstützt zu haben. Er setzte sein Studium in Kairo fort, gründete 1952 die Generalunion Palästinensischer Studenten, die er bis 1959 führte. 1964 entstand die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) als Bündnis aller damals bestehenden palästinensischen Volksorganisationen und Parteien.

Nach dem für die Araber erneut verlorenen Sechstagekrieg von 1967 mit der Besetzung aller 1947 für den Staat Palästina vorgesehenen Territorien durch Israel radikalisierte sich die PLO. Arafats Organisation Fatah übernahm in ihr die Führung, er selbst wurde zum Vorsitzenden gewählt.

Anfang der 70er Jahre verschärfte sich Arafats Konflikt mit dem jordanischen König, dessen Truppen ein Blutbad unter den palästinensischen Kämpfern anrichteten. Die PLO musste sich nach Libanon zurückziehen, wo sie gemäß dem Kairoer Abkommen von 1969 bewaffnet und eigenständig agieren durfte. Aber auch dort war sie vielen politischen Gruppierungen nicht willkommen. Gewollt oder nicht, die PLO wurde im libanesischen Bürgerkrieg zur Kriegspartei, musste 1982 nach Einmarsch israelischer Streitkräfte, Belagerung und Zerstörung erneut die Flucht antreten. Mit Arafat gingen 12 000 Kämpfer und ihre schweren Waffen in ein neues Exil nach Tunis.

Arafat wurde spätestens jetzt zum charismatischen Führer der Palästinenser. Seine Auftritte in der UNO und beinahe allen Hauptstädten der Welt haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Gedanke der Solidarität mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes präsent und Bestandteil des Weltgewissens blieb.

Doch in dem Maße, wie er in den Vordergrund trat, verschwanden die politischen Organisationen und die PLO in seinem Schatten. Es kam zu Spaltungen, neue Gruppen entstanden. Kritik fand bei der Führung kaum Gehör, immer mehr Kämpfer der ersten Stunde zogen sich zurück. Die internationale »Anerkennung« der PLO bezog Arafat auf sich und »seine« Fatah, Vetternwirtschaft und Korruption nahmen mit dem Zufluss von Geld aus Westeuropa, Saudi-Arabien und den USA ihren Lauf.

Ob als Redner vor der UN-Vollversammlung 1974, bei der Rückkehr nach Palästina 1994 oder der Verleihung des Friedensnobelpreises im selben Jahr – Arafat trug immer Militärkleidung und meist sein unverwechselbares »Palästinensertuch«, die Kufiya. So blickt er noch heute die Menschen an, von Bildern und Wandzeichnungen, die in keinem der vielen Flüchtlingslager fehlen.

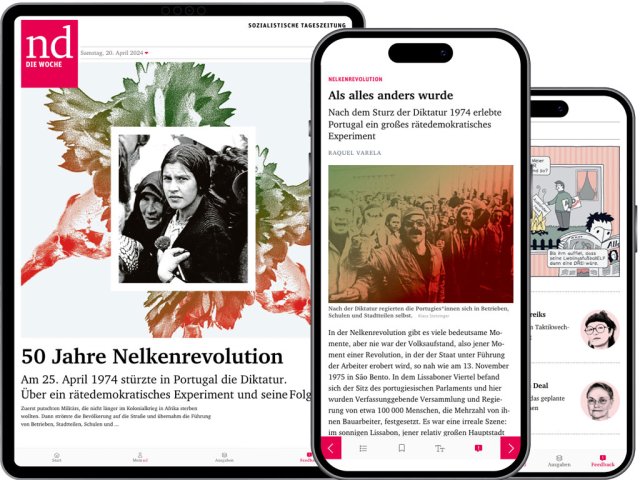

In der neuen App »nd.Digital« lesen Sie alle Ausgaben des »nd« ganz bequem online und offline. Die App ist frei von Werbung und ohne Tracking. Sie ist verfügbar für iOS (zum Download im Apple-Store), Android (zum Download im Google Play Store) und als Web-Version im Browser (zur Web-Version). Weitere Hinweise und FAQs auf dasnd.de/digital.

Linken, unabhängigen Journalismus stärken!

Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.

Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.