Arno Schmidt: Das Kotzbrockenmonument

Drei Tage Arno Schmidt: Das Brecht-Haus widmet sich dem Schriftsteller in Lesungen und Gesprächen

Schon am ersten Abend der im Berliner Brecht-Haus abgehaltenen »Arno-Schmidt-Tage«, an dem es um einige von Schmidts frühen Erzählungen aus den späten 1940er und frühen 1950er Jahren ging (»Die Umsiedler«, »Schwarze Spiegel«, »Aus dem Leben eines Fauns«), ist man sich auf dem Podium in einer Sache halbwegs einig: Wenn in den Erzählungen von Arno Schmidt (1914–1979) der männliche Protagonist spricht, wenn der mansplainende Ich-Erzähler über den verkommenen Weltzustand und die Verworfenheit des Menschen doziert, spricht unverkennbar immer auch Schmidt.

Um diese Beobachtung zu bekräftigen, zitierte der Schriftsteller Gerhard Henschel den ehemaligen »Merkur«-Herausgeber Kurt Scheel, der wiederum vor 23 Jahren in der »Taz« feststellte, dass wir, die Leserinnen und Leser, in Arno Schmidts »besserwisserischen« Helden und Erzählern »ruhig das Alter Ego des Autors sehen dürfen«. Denn am Ende lässt sich nicht immer trennscharf auseinanderhalten, wo die Figurenrede endet und wo die Schmidt-Rede beginnt. Das werde etwa deutlich an den Gesprächen der Schmidtschen Helden »über Gott, die Welt und vor allem die Literatur, wo steile Thesen und bizarre Urteile über berühmte und weniger berühmte Schriftsteller apodiktisch verkündet werden«.

»Wer selber gelegentlich eine Anlage zum Besserwisser und Dünkelmann in sich spürt, wer also allzumal ein Sünder ist, der erkennt sich bei Schmidt und in Schmidt wieder.«

Kurt Scheel

Aber auch an der »Menschenverachtung – entweder sind die anderen dumm oder böse, oder sie stinken, es reicht aber schon, dass sie einfach da sind, um den Widerwillen des Erzählers auf sich zu ziehen«. Scheel fragt: »Gab es im 20. Jahrhundert einen anderen deutschen Schriftsteller, der das Kotzbrockige seiner Helden mit solcher Genauigkeit, Empfindlichkeit und Wortgewalt zur Sprache brachte und sie damit erst erträglich oder gar faszinierend machte und nebenbei auch die übrige Welt? Wer selber gelegentlich eine Anlage zum Besserwisser und Dünkelmann in sich spürt, wer also allzumal ein Sünder ist, der erkennt sich bei Schmidt und in Schmidt wieder, diesem Kotzbrockenmonument, vielleicht dem größten deutscher Zunge nach 1945.«

Bei aller Komik, die Schmidts Prosa bis heute birgt – selbst dem Geduldigsten dürfte wohl irgendwann das fortwährende »vertikale Sprechen« (Ulrike Draesner) des auktorialen Erzählers beziehungsweise der »hämmernde Ton der Belehrung« (Gustav Seibt), den Schmidts Helden beziehungsweise Anti-Helden an den Tag legen, auf die Nerven fallen.

Die Beschäftigung mit der skurrilen Persönlichkeit Arno Schmidts, dem ewigen Bescheidwisser und Misanthropen, mag im Vordergrund gestanden haben, doch blieben auch Fragen der sprachlichen Form nicht ausgespart, wenn auch nicht unbedingt Neues mitgeteilt wurde. Die Schriftstellerin Ulrike Draesner erinnerte etwa daran, dass Schmidt mit seiner Prosa einerseits zwar literarästhetisch an den Expressionismus und an die »nicht verseuchte, nicht abgegriffene Sprache« der literarischen Moderne angeknüpft habe, dass andererseits aber auch eine »historische Schraffur aus den 50er Jahren«, in welchen etliche seiner Erzählungen und Romane entstanden sind, unverkennbar sei. Am auffallendsten zeige diese sich am »sexualisierten Blick auf Frauen«, der »in dieser Zeit gängig« gewesen sei unter den fast ausschließlich männlichen Schriftstellern der Ära.

Die Dramatikerin Enis Maci, Jahrgang 1993, die man wohl als Stellvertreterin einer jüngeren Autorengeneration eingeladen hatte, fasste den Widerspruch zwischen dem konservativen Geschlechterrollenverständnis in Schmidts Prosa und den für deren Entstehungszeit überaus modernen sprachlichen Verfahren, die zur Anwendung kommen, so zusammen: Der Inhalt sei »Lüneburger Heide 1950«, wohingegen die Sprache »nicht Lüneburger Heide 1950« sei. Auch Macis knappe Charakterisierung der männlichen Hauptfigur in Schmidts 1953 erschienenem Roman »Aus dem Leben eines Fauns« fiel knapp aus: »Heinrich Düring hat gar keinen Bock auf die Nazis und auch gar keinen Bock auf seine Frau, aber immer noch mehr Bock auf sie als auf die Nazis.«

Arno Schmidt machte nie einen Hehl daraus, dass er sich selbst als das große Dichtergenie und seine Ehefrau Alice als Gefährtin, Gehilfin und Sekretärin verstand. Dass Alice tatsächlich aber eine weit wichtigere Rolle zukam, als die der bloßen Gehilfin, wurde am zweiten Abend erörtert, als Susanne Fischer von der Arno-Schmidt-Stiftung und die Schriftstellerin Karen Duve ausgewählte Passagen aus Alices Tagebüchern vorlasen. »Sie war auf vielfältige Weise seine Mitarbeiterin«, stellte Fischer fest. »Sie hat Übersetzungen abgetippt, Verlagsverhandlungen geführt, Korrespondenz erledigt. Ihr Job war die Bedienung der Außenwelt, insbesondere während ›Zettel’s Traum‹ entstand.« Doch in ihren täglichen Aufzeichnungen und Notaten entwickelte sie mit der Zeit so etwas wie eine eigene Erzählstimme, erarbeitete sich einen eigenen Stil, wurde nach und nach zur »begnadeten Tagebuchschreiberin«, so Karen Duve.

Der Vorschlag, dass seine Frau ein Tagebuch verfassen sollte, war ursprünglich von Arno gekommen. Anfangs sollte es selbstverständlich dazu dienen, sein Leben als Schriftsteller zu dokumentieren. Doch nach einiger Zeit entwickelten Alices überwiegend in den 50er Jahren entstandenen Notizen über den Alltag des Ehepaars ein Eigenleben. Natürlich gibt es Stellen wie jene, in denen sie feststellt, dass Arno »klug, weise und begabt ist wie ein Gott«, doch finden sich auch viele Schnurren und Anekdoten wie die, in der sie detailgenau und pointenreich wiedergibt, was ihr Mann ihr erzählte, als er von einer Vernehmung durch einen »verkniffenen katholischen Gerichtsrat« zurückkehrte, der Schmidt hatte wissen lassen, dass er dessen Prosa für »Schmutz und Schund« halte. (Schmidt wurde im August 1955 vernommen, weil eine seiner Erzählungen eine Klage wegen »Pornographie« nach sich gezogen hatte.)

Alice Schmidts »großes Verdienst« bestünde darin, »dass sie dem Alltag des Arbeits- und Lebensgespanns Schmidt ein gemeinsames Gesicht gegeben« habe, so Fischer.

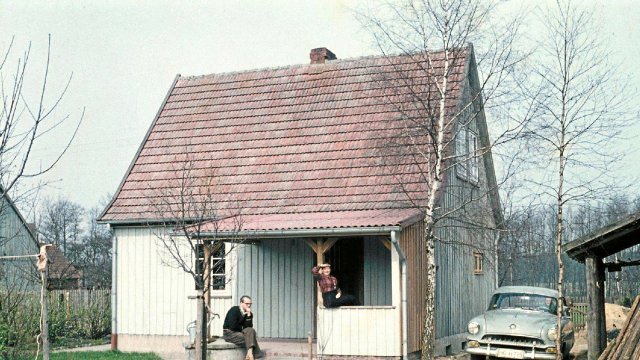

Offen bleiben muss am Ende wohl die Frage, wer heute, fast 50 Jahre nach Arno Schmidts Tod, eigentlich dessen Bücher liest. Mit einer Episode, die Gerhard Henschel am Eröffnungsabend erzählte, gab er zumindest einen Hinweis darauf, aus welchen Milieus sich die Leserschaft Schmidts rekrutiert. So berichtete Henschel, er habe einmal einen »pensionierten Forstrat« kennengelernt, den er in einem Gespräch auf Schmidts Werk hingewiesen habe. Woraufhin bei dem besagten Mann offenbar das Interesse geweckt war. Nach und nach habe der Forstrat begeistert das Gesamtwerk Schmidts gelesen, inklusive dessen Großroman »Zettel’s Traum«. »Zwölf mal«, so habe der begeisterte Pensionär mitgeteilt, sei er seither nach Bargfeld gepilgert, in das winzige Heidedorf, in dem das Ehepaar Alice und Arno Schmidt seit 1958 zurückgezogen lebte. Das letzte Mal, als er, Henschel, ihm, dem Forstrat, begegnet sei, sei dieser gerade dabei gewesen, Schmidts privates Lesepult auszumessen, in der Absicht, dieses bei sich zu Hause nachzubauen.