Asymmetrisch zerfallende Teilchen

Dem Ungleichgewicht von Materie und Antimaterie auf der Spur

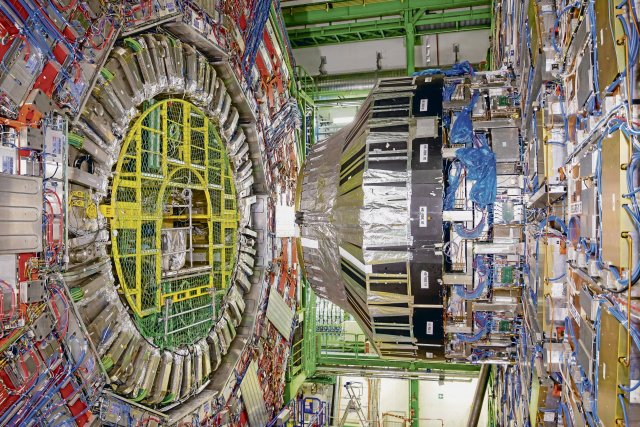

In Experimenten am Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider des Kernforschungszentrums Cern[1] konnten Wissenschaftler erstmals zeigen, dass der Zerfall von schweren subatomaren Teilchen und ihren Antiteilchen statistisch signifikante Unterschiede aufweist. Dieser Nachweis könnte dabei helfen, das Standardmodell der Elementarteilchenphysik und damit letztlich auch die Entwicklung des Universums zu seinen frühesten Zeiten besser zu verstehen.

Das Universum besteht, erst einmal wenig überraschend, aus stabiler Materie: aus den positiv geladenen Protonen, den neutralen Neutronen (beides schwere Teilchen, die aus drei Quarks aufgebaut sind) und den leichten, negativ geladenen Elektronen. 1928 sagte der britische Physiker Paul Dirac die Existenz eines Antiteilchens zum Elektron voraus: Das »Positron« hätte demnach dieselbe Masse wie das Elektron, jedoch eine positive Ladung und ein umgekehrtes magnetisches Moment. Die meisten physikalischen Gesetze lassen sich davon nicht beeindrucken – sie laufen für Teilchen und Antiteilchen gleich ab, sie zeigen eine »Symmetrie«.

Treffen nun Elektron und Positron aufeinander, werden die Teilchen vernichtet (»annihiliert«), und Strahlung einer genau bestimmten Energie wird frei. Nach heutigem Verständnis hat jedes Teilchen ein Antiteilchen[2].

Nach heutigem Verständnis hat jedes Teilchen ein Antiteilchen.

-

Gängige kosmologische Modelle gehen davon aus, dass während des Urknalls gleich viel Materie und Antimaterie entstanden ist – doch warum das Universum heute ausschließlich aus Materie besteht, ist eine der großen noch ungeklärten Fragen der Physik. Eine Möglichkeit wäre, dass es zu Beginn einen winzigen Überschuss an Materie gegeben hat, der die große Annihilation überstanden hat; wahrscheinlicher ist jedoch, dass sich Materie und Antimaterie doch nicht so symmetrisch verhalten, wie angenommen. Teilchen und Antiteilchen hätten demnach leicht unterschiedliche, also »asymmetrische« Eigenschaften, und der heute beobachtete Materieüberschuss wäre somit das Resultat einer dynamischen Entwicklung des Universums.

Ganz konkret geht es um die Verletzung der CP-Invarianz, also der Erwartung, dass physikalische Gesetze und Zusammenhänge gleich bleiben, wenn Teilchen durch ihre Antiteilchen ersetzt werden (»C« von engl. Charge, Ladung) und gleichzeitig sämtliche Raumkoordinaten gespiegelt werden (»P« von engl. Parity, Parität). Ein Teilchen sollte demnach auch genauso zerfallen wie sein Antiteilchen.

Bereits aus Experimenten in den 60er Jahren war bekannt, dass eine Gruppe von Elementarteilchen, die mittelschweren und instabilen Mesonen, eine Verletzung dieser CP-Invarianz zeigt. 1964 führten Physiker an der Universität Princeton in den USA ein Experiment zum Zerfall von »K-Mesonen« durch. Dabei zeigte sich, dass die schwache Wechselwirkung – eine der Grundkräfte der Physik – die CP-Symmetrie verletzte, was darauf hindeutete, dass sich Materie und Antimaterie tatsächlich unterschiedlich verhalten könnten. 1980 gab es dafür den Nobelpreis für Physik, und der sowjetische Physiker Andrej Sacharow vermutete erstmals, dass die CP-Verletzung, verstärkt auf den hohen Massenskalen im frühen Universum, eine Materie-Antimaterie-Asymmetrie kurz nach dem Urknall verursacht haben könnte.

Im »Large Hadron Collider beauty«-Experiment (LHCb) entstanden nun bei der Kollision von zwei Protonen unter höchsten Energien neue schwere Teilchen, die sogenannten Delta-Baryonen und ihre Antiteilchen. Während Protonen und Neutronen aus »Up«- und »Down-Quarks« aufgebaut sind, ist beim Delta-Baryon noch ein exotischeres Quark, das schwere »Bottom-Quark« dabei. Erstmals ist es Wissenschaftlern gelungen, eine ausreichende Anzahl dieser (Anti-)Baryonen zu erzeugen und mit dem hochpräzisen Detektor des LHCb-Experiments deren Zerfälle aufzuzeichnen: Mehr als 80 000 Zerfälle wurden detektiert, um die Materie-Antimaterie-Asymmetrie dabei nachweisen zu können. Das Ausmaß der beobachteten CP-Verletzung der Delta-Baryonen und ihrer Antiteilchen reicht allerdings nicht aus, um das Materie-Antimaterie-Ungleichgewicht beim Urknall zu erklären. Dennoch geben die Details des Versuchs wichtige Hinweise für weitere theoretische und experimentelle Studien für eine mögliche Physik jenseits des Standardmodells.

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1186277.teilchenphysik-kollisionsmaschinen-im-untergrund.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1117564.astrophysik-wo-ist-die-antimaterie-geblieben.html

Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1193152.physik-asymmetrisch-zerfallende-teilchen.html