Die Verwandlung

Herrndorf statt Heroin, Handke als Haschisch ... – nun ist aber Schluss damit

Ich möchte in ein Aussteigerprogramm aufgenommen werden. Ich bekenne: Ich war Leseextremist. Ich habe jahrzehntelang von der Öffentlichkeit unbemerkt, mein Leben an der Seite von Büchern zugebracht: Ich habe sie gekauft, aus offenen Bücherschränken mitgenommen, von Gleichgesinnten zugesteckt bekommen. Ich habe sie gelesen, gehortet, gestapelt, gesammelt, ohne Reue, ohne Hemmungen, ohne Skrupel. Und ich habe nichts getan, um mich davon abzuhalten.

Nun müssen die Bücher aus meinem Leben verschwinden, ein für allemal. Ich muss mich von dem Gedankengut, das mir das Extremlesen eingepflanzt hat, lösen. Heute weiß ich das. Wer an meiner Aufrichtigkeit zweifelt, dem sage ich: Auch schwere Kaliber wie ich haben das Recht auf Resozialisierung, verdienen die Chance, von der Szene wegzukommen.

Schon vor meiner Einschulung, im Alter von vier Jahren, fing es an: Ich habe Buchstaben auf Papier gemalt und die Schnipsel hinterher meiner in der Küche werkelnden Mutter überreicht mit der Bitte, mir das Gekrakel »vorzulesen«. »BRGOPFMF!«, las sie dann laut, bevor sie, milde amüsiert von meiner Possierlichkeit, ihre Brille wieder abnahm und mir den Schmierzettel wieder reichte. Da wusste ich: Buchstaben sind mein Ding.

In der Schule ging es dann richtig los: Lesen lernen. Das »große Heinz-Erhardt-Buch« und Loriots »Wum und Wendelin«, die einzigen beiden im elterlichen Wohnzimmer in der Schrankwand stehenden Bücher, waren rasend schnell wegrezipiert. Damals ging es los: der extrem von der Norm abweichende Lesezwang, die Schreckensherrschaft alles Gedruckten. Tag und Nacht die Nase im Buch, der Rücken gekrümmt, die gierigen Finger am Papier. Mehr und stärkeres Zeug musste irgendwann her. Immer dienstags und donnerstags, 14 bis 16 Uhr, neuen Stoff holen in der Fahrbibliothek: Blytons »Fünf Freunde«, Londons »Seewolf«, Stevensons »Schatzinsel«, darunter auch mal krudes Zeug, weil jemand es versehentlich ins falsche Regal (»Romane für Jugendliche«) eingeordnet hatte: »Das bonbonfarbene tangerinrot-gespritzte Stromlinienbaby« von Tom Wolfe. Ein Buchtitel wie ein Adrenalinstoß.

Mehr und mehr bin ich in die Lese-Szene abgerutscht. So begann ein kräftezehrendes, lebenslanges Extremlesen. Alles vor den Augen meiner Eltern, die wegschauten, mich gewähren ließen oder vorgaben, nichts davon zu wissen. In der Schule dann die Radikalisierung durch gewissenlose Lehrer, die einem kalt lächelnd Zugang verschafften zu härteren Suchtmitteln: Salingers »Fänger im Roggen«, Kafkas »Verwandlung«. Während des Studiums fielen schließlich alle Schranken: »Das Schloss«, »Die Schlafwandler«, »Der Zauberberg«, »Der Mann ohne Eigenschaften«. 400, 700, 900, 1200 Seiten. Dazu Sekundärliteratur als spezieller Kick. Nie war es genug. Es gab kein Halten mehr, es war nichts mehr zu machen. Seit meiner Kindheit und Jugend kannte ich ja nichts anderes. Statt nach Haschisch oder Heroin verlangte es mich nach Hacks und Handke, nach Heine, Henscheid, Herrndorf, Heißenbüttel, in Grenzsituationen sogar nach Heidegger. Ich war verloren in Fantastilliarden sogenannter Primärtexte, die mir selbst in jenen Momenten, in welchen spätnachts der schwere, traumlose Schlaf mich übermannte, noch tückisch zuwisperten: »Lies mich.«

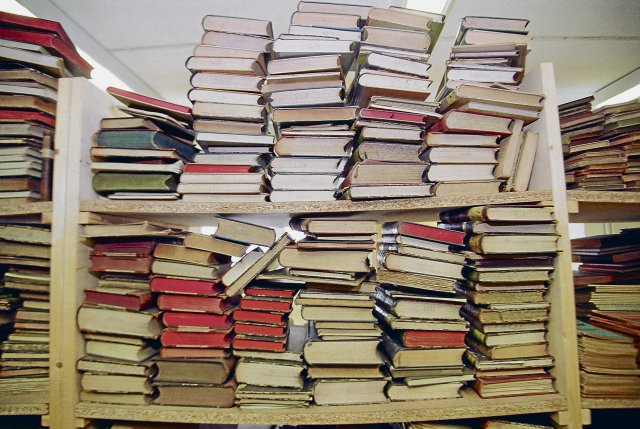

Dabei hatte das eigentliche Verbrechen doch die Gesellschaft begangen: Die Bibliotheken standen immer offen, wenigstens tagsüber. Für die Nächte hatte ich mir in meiner Bude neben dem Bett einen riesigen Vorrat angelegt. Stapelweise Material, das ich mir bei endlosen nachmittäglichen Streifzügen durch Antiquariate besorgt hatte, in denen es den Stoff, selbst den guten, billig gab: von Panizza bis Genazino, von Karl Kraus bis Ror Wolf. Nicht zu vergessen die US-Amerikaner mit dem Mittelinitial: Edgar A. Poe, Joe R. Lansdale, Philip K. Dick.

Es folgte ein – wie eingangs erwähnt – viele Jahre währendes Martyrium, ein Dasein als Freak am Rand der Gesellschaft: besessen, anormal, isoliert. In der U-Bahn und im Bus war ich der Einzige mit Buch und ohne Smartphone. In öffentlichen Parks war ich im Sommer schwitzend, mit zittrigen Händen stundenlang auf der Suche nach einem stillen Ort ohne schreiende Kinder, an dem ich ungestört 30 bis 40 Rolf-Dieter-Brinkmann-Gedichte reinpfeifen konnte. Sobald ich auf einer abendlichen Party oder in der Diskothek meinem Gegenüber meine Lieblingsstellen aus Oswald Wieners Schrift »die verbesserung von mitteleuropa, roman« vortrug, stand ich nach kürzester Zeit allein da. Nicht zu reden von den Panikattacken, die unverzüglich kamen, wenn ich bemerkte, dass ich versehentlich die Wohnung ohne meinen Buchrucksack verlassen hatte.

Ich bin mir nicht sicher, ob in einer besseren Zukunft nicht auch anderen Verlorenen wie mir der Ausstieg aus dem Extremlesen ermöglicht werden sollte.

Sicher ist jedenfalls: Ich bin ausstiegswillig. Ich will mich abwenden von der Ideologie und Praxis der Radikalbibliomanie. Das psychologische Gutachten, das über mich erstellt wurde, hebt als »positiven Faktor« hervor, dass ich erste Fortschritte gemacht habe. Es ist ein aufwendiger und schmerzhafter Prozess: Meine Billy-Regale habe ich abgebaut, meine 14 000 Titel umfassende Privatbibliothek einstampfen lassen. Ich kann wieder meinen Herd benutzen, in dem lange das Werk von Eugen Egner lagerte. Mittlerweile kann ich an Buchantiquariaten vorbeigehen, ohne sie zu betreten. Das ist ein erster Schritt zurück in eine bürgerliche Existenz. Für mich geht es dabei um viel. Ich möchte endlich normal werden: Ich will ein neues Leben als Nichtleser beginnen.

Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1193257.die-gute-kolumne-die-verwandlung.html