Resozialisierung in Mohorn: Abstufungen der Freiheit

Haft »in freien Formen« bildet bis heute die Ausnahme in Deutschland. Ein Projekt in Sachsen leistet Vorarbeit

Anfang der 2000er kam ein mit einer Handkamera gedrehter Spielfilm heraus: »Halbe Treppe«, eine Tragikomödie über Midlifecrisis und Ehekrisen. Einer der Protagonisten, gespielt von Axel Prahl, betrieb darin auf der mittleren Plattform eines Treppenaufgangs den gleichnamigen Imbissladen. Im selben Jahr begann der Schauspieler als Kriminalhauptkommissar Thiel im Münster-»Tatort« Menschen hinter Gitter zu bringen. 20 Jahre später entstand in Sachsen ein Projekt mit dem gleichen Namen. Die dortige »Halbe Treppe« hat aber das gegenteilige Ziel – straffällig gewordene Frauen aus dem Gefängnis heraus- und in die Gesellschaft zurückzuführen.

Das Bemühen sieht man dem Ort in Mohorn an. Weiß gestrichene Wände, große Fenster in den Dachschrägen, an hölzernen Balken hängen Topfpflanzen, ein Hängesessel und eine Adaption von Rosie the Riveter, der Feminismus-Ikone der »We-can-do-it-Poster«. Der Raum auf dem Foto wirkt liebevoll und heimelig eingerichtet. Auch von außen scheinen die Gebäude des Hofes, der bis 2023 vor allem Jugendgruppen beherbergte, sehr idyllisch. Hier zogen damals drei Frauen ein, um zu wohnen, zu arbeiten und Schritt für Schritt in einen klassischen Alltag zurückzufinden. Mit den drei Frauen waren die Plätze erst einmal »ausgeschöpft«, wie Projektmitarbeiterin Simone Stüber bei einem Pressetermin feststellte.

Das Projekt trage den Namen »Halbe Treppe«, weil auf dem Weg in ein neues Leben »verschiedene Stufen und auch Reflexionspausen nötig« seien, »um die nächsten Schritte zu gehen«, heißt es auf der Informationsseite der zuständigen NGO Outlaw GmbH. Outlaw bedeutet Geächteter oder Gesetzloser. »Mit dem Projekt verfolgen wir einen neuen Ansatz, der auch deutschlandweit ein Novum bei der Resozialisierung von Strafgefangenen darstellt.«

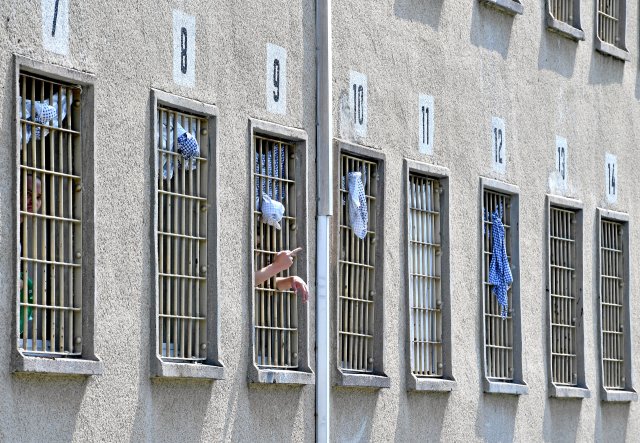

Laut dem Strafvollzugsbericht des Statistischen Bundesamts gab es zum Stichtag 31.3.2024 bundesweit insgesamt 43 746 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte, 2486 davon Frauen. Sicherungsverwahrte sind jene, die auch in Haft bleiben, wenn sie ihre Freiheitsstrafe verbüßt haben, weil sie als Gefahr für die Allgemeinheit eingestuft werden. Von allen Gefangenen und Verwahrten befanden sich 5970 Personen im offenen Vollzug mit gelockerten Sicherheitsvorkehrungen. Bremen, Hamburg, Baden-Württemberg und das Saarland vermelden derzeit über 90-prozentige Auslastung. In Rheinland-Pfalz gibt es gar keine freien Plätze mehr, dafür Mehrfachbelegungen in den Räumen.[1]

Die »Halbe Treppe« zählt zum »Vollzug in freien Formen«, der in eigens dafür zugelassenen Einrichtungen stattfindet und damit über den offenen Vollzug hinausgeht. Wie viele Personen in Deutschland in freien Formen untergebracht sind, kann das Bundesjustizministerium auf »nd«-Anfrage nicht mitteilen. »Dies liegt unter anderem daran, dass die Ausgestaltung und Nutzung dieser Vollzugsformen stark von den einzelnen Bundesländern abhängen«, erklärt ein Sprecher. Der Straf- und der Jugendstrafvollzug sowie der Vollzug der Sicherungsverwahrung liegen seit einer Änderung des Grundgesetzes im Zuge der Föderalismusreform 2006 bei den Ländern.

Besuchen darf »nd« den Hof in Mohorn nicht. Schließlich ließen die »Besonderheiten des offenen Vollzugs, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte und die Wahrung der Vollzugsregeln« Besuche durch Medienvertreter*innen nicht zu. Die Outlaw GmbH bittet um Verständnis. Das gelte auch für schriftliche Anfragen an in Mohorn untergebrachte Personen. Um den Schutz der Resozialisierung geht es in Presseabsagen häufig, wenn es um den Themenkomplex Gefängnis und Strafe geht. Aber was bedeutet das überhaupt?

Laut den Strafrechtswissenschaften hat das Strafrecht mehrere Zwecke: die Abschreckung der Allgemeinheit und der bestraften Personen von Straftaten, die Sicherung der Allgemeinheit, die Stabilisierung gesellschaftlicher Normen sowie die Resozialisierung, also die Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

Kritische Kriminolog*innen, wie die Juristin Christine Graebsch, sehen diese Zwecke durch das Strafrecht aber nicht erreicht. Stattdessen liege die wesentliche Funktion des Strafrechts in der »Individualisierung sozialer Probleme«, wie sie 2023 in einem Aufsatz analysierte. »Strafverfahren ermöglichen die Zuschreibung individueller Verantwortung bei gleichzeitiger Ausblendung struktureller Bedingungen«.

Das sei, so Graebsch, nicht immer so gewesen. Laut dem 1977 in Kraft getretenen Strafvollzugsgesetz soll das Gefängnis nach einer Verurteilung die Rückkehr von Personen in die Gesellschaft ermöglichen. Dafür braucht es vor allem Vollzugslockerungen. Das änderte sich Mitte der 90er, als sich in der Kriminologie ein Sicherheitsdenken entwickelte, das die dauerhafte Absonderung von Individuen vorsah.

Die Vollzugspraxis veränderte sich einhergehend mit den 2006 etablierten Landesstrafvollzugsgesetzen. Seit damals würden Vollzugslockerungen vor allem als »Risiko für die Gesellschaft« betrachtet, schreibt Graebsch. »Die theoretische Konzeption von Resozialisierung hat sich von einem Angebot sozialer Hilfe zur Lösung von Problemen zu der Forderung, sich mit den vermeintlich ursächlichen in einer Person liegenden Defiziten auseinanderzusetzen, entwickelt.«

Laut Graebsch ist der Vollzug in freien Formen bis heute eine Seltenheit in Deutschland[2], sie bezeichnet die existierenden Projekte deshalb als »Alibiveranstaltung«. »Ernsthafte Forschung im Sinne einer vergleichenden Evaluation der Wirkung auf den Rückfall kann es bei diesen kleinen Zahlen gar nicht geben«, sagt sie zu »nd«. Sie werde häufig darauf angesprochen, wie fortschrittlich der Strafvollzug in Deutschland sei. Dabei handle es sich bei den angesprochenen Programmen um einige wenige Projekte. Ohnehin ersetze der Vollzug in freien Formen den baulich sichtbaren Zwang »oft durch einen religiös fundierten und an Drill orientierten«, kritisiert Graebsch. Er sollte deshalb eigentlich »noch freier sein als in den freien Formen«.

Eines jener Projekte, die im Ausland für Aufsehen sorgen, sei »The Seahouse«. Mit dem »Seahouse« ist wohl der Verein Seehaus e. V. gemeint. Er betreibt in Leonberg und Leipzig Strafvollzug in freier Form für Jugendliche und junge Erwachsene. Auf ihn verweist auch das Bundesjustizministerium. Seehaus e. V. folgt den Prinzipien von Restorative Justice. Dabei werden die Bedürfnisse Geschädigter in den Mittelpunkt gestellt. Sie kommen mit Tätern zusammen, beide Seiten benennen gemeinsam ihre Wünsche und adressieren Verantwortlichkeiten.

Auch wenn sich wissenschaftliches Arbeiten zu dem Thema in Deutschland schwierig gestalte, nach dem internationalen Forschungsstand sei »völlig klar«, dass sich freiheitsentziehende Maßnahmen wesentlich schlechter auf Rückfallquoten auswirken als freiere Formen, zeigt sich Graebsch überzeugt. Heute wird bundesweit beinahe jede zweite Person nach der Entlassung aus einer Haftstrafe rückfällig.

Britta Rabe, vom Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V., geht ebenfalls von der Prämisse aus, dass »der reguläre Strafvollzug Menschen nur aufbewahrt und zerstört und nicht resozialisiert«. Das Komitee setzt sich für Gefangenenhilfe ein. Auffällig sei in den Gefängnisstatistiken die »überproportionale Belegung von Knästen mit Menschen in Armut und mit Migrationsgeschichte«, sagt sie.

»Es muss daher bei der sozialen Frage angesetzt werden, nicht am anderen Ende, also im Knast beziehungsweise bei den Personen, die die Mehrheitsgesellschaft ausschließt, beziehungsweise einschließt.« Konzepte wie die »Halbe Treppe« sollten deshalb der »Standard sein, nicht die Ausnahme«, meint Rabe.

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1192893.justizvollzug-gefaengnisse-einfach-abschaffen.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1192875.repression-knast-funktioniert-durch-permanente-drohungen.html