Das Märchen vom Sparzwang

Die italienische Ökonomin Clara E. Mattei entlarvt Austerität als ideologische Erfindung gegen die Arbeiterklasse

Deutschland im Jahr 2025: 500 neue Superreiche, 3900 insgesamt, die ein Drittel des gesamten Vermögens in der Bundesrepublik besitzen, während die Reallöhne der meisten Bürger*innen hinter der Inflation zurückbleiben. Die politische Antwort auf sinkenden Konsum und Exportkrise folgt dem bekannten Muster von Debatten über Kürzungen bei Bürgergeld und Sozialausgaben, während das Vermögen der reichsten zehn Prozent unberührt bleibt.

All das könnte einer AfD-geführten Regierung 2029 den Weg ebnen. Auf die Frage, wie genau Sparmaßnahmen und der Aufstieg rechter Kräfte zusammenhängen, hat Clara E. Mattei eine verstörend klare Antwort gefunden. Ihr bereits 2022 im Original erschienenes Buch »Die Ordnung des Kapitals« zeigt deutlich auf, »wie Ökonomen die Austerität erfanden und dem Faschismus den Weg bereiteten«.

Der Kapitalismus am Ende

Mattei legt nun in deutscher Übersetzung eine akribisch recherchierte Genealogie der Sparideologie vor – und eine Warnung vor deren politischen Konsequenzen. Die italienische Ökonomin entlarvt einen Mythos, der die Wirtschaftspolitik seit einem Jahrhundert prägt: dass staatliches Sparen in Krisenzeiten alternativlos sei. Austerität dient nicht der volkswirtschaftlichen Vernunft, sondern dem Schutz kapitalistischer Machtverhältnisse. Das Kürzen sozialer Leistungen – von Bildung über Arbeitslosengeld bis zur Infrastruktur – folgt einem Muster, das sich vom Italien der Zwanzigerjahre bis zum Griechenland der Finanzkrise 2010 nachzeichnen lässt. Die Folgen sind Armut und Arbeitslosigkeit für die vielen, während der Reichtum der Vermögenden steigt.

Matteis These über diesen Zusammenhang führt zurück zu den Ursprüngen der Austeritätsideologie nach dem Ersten Weltkrieg. Damals geriet nicht allein die Wirtschaft in die Krise, sondern der Kapitalismus selbst kam ins Wanken. In Großbritannien wie Italien hatten die Arbeiter*innen daraus die entscheidende Erkenntnis gewinnen können, dass das System veränderbar ist. Die staatliche Kriegswirtschaft hatte es bewiesen: Während sich der Vorkriegskapitalismus noch als naturgegebener Laissez-faire-Zustand gerierte, zeigte der staatliche Eingriff in die Produktion die Gestaltbarkeit wirtschaftlicher Verhältnisse auf.

Die humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe des Weltkriegs und die darauffolgende Armut wurden nicht mehr als unabwendbares Schicksal wahrgenommen, sondern als Folgen einer kapitalistischen Organisierung erkannt. Das Ende des Kapitalismus schien näher denn je. Die Reallöhne erreichten 1921/22 in beiden Ländern historische Höchststände, die Forderungen nach Vergesellschaftung von Industriezweigen wurden immer lauter, die Arbeiter*innenschaft bewies durch Streiks, dass sie das Machtverhältnis umkehren könnte.

Austerität als Konterrevolution

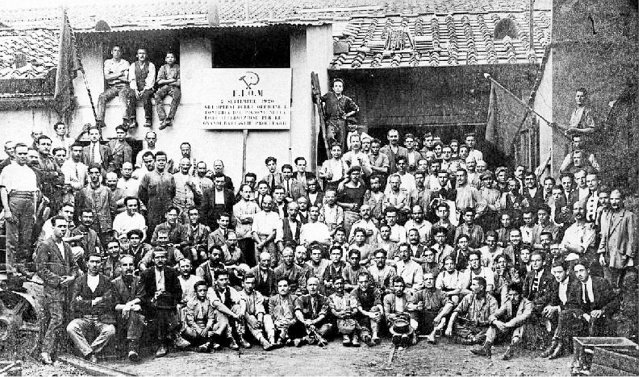

In dieser explosiven Atmosphäre – die Mattei durch journalistische Quellen aus verschiedensten politischen Spektren lebendig werden lässt, nicht zuletzt durch jene unter anderem von Antonio Gramsci gegründete Wochenzeitung »L’Ordine Nuovo« – entstand die Austerität nicht zufällig. Sie fiel mit den größten Arbeiter*innenprotesten in der Geschichte Großbritanniens und Italiens zusammen und wurde gerade wegen dieser Streiks als politisches Gegeninstrument erfunden.

Die Antwort der herrschenden Klassen war so elegant wie zynisch: Sie bedienten sich der Austerität als politischem Instrument. Doch nicht die Politik oder die Regierenden allein waren dafür verantwortlich – es waren die Ökonomen, die die Austerität erfanden. Basierend auf Archivmaterial der Banca d’Italia, des De’-Stefani-Archivs, der Bank of England und des Churchill Archives Center rekonstruiert Mattei minutiös, wie Ökonomen wie Ralph Hawtrey oder Luigi Einaudi die Sparpolitik als alternativlose Notwendigkeit darstellten.

Das eigentliche Ziel der Austerität war die Disziplinierung der Arbeiter*innenschaft und die Stabilisierung der Klassenverhältnisse.

Das Bild, das sich aus den Quellen ergibt, ist ernüchternd: eigentliches Ziel der Austerität war die Disziplinierung der Arbeiter*innenschaft und die Stabilisierung der Klassenverhältnisse unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Rationalität. Wirtschaftsfragen sollten »entpolitisiert« und ideologiefrei behandelt werden – ein Trugschluss, denn hinter der vermeintlich objektiven ökonomischen Vernunft stand die Ideologie des Kapitals.

Mattei zeigt eindrücklich auf, welcher Stereotyp von der Arbeiter*innenschaft in den Köpfen dieser Ökonomen vorherrschte: allgemeine Faulheit und Eigenverantwortung für die wirtschaftliche Misere aufgrund unproduktiven Arbeitens. Diese Narrative klingen erschreckend vertraut – sie erinnern an Diskurse über Griechenland in den 2010er Jahren oder über heutige Debatten über Bürgergeldempfänger*innen in Deutschland.

Das wahre Gesicht der Austerität wird in den historischen Quellen schonungslos enthüllt: Es ging weder um Inflationsbekämpfung noch um Haushaltsstabilisierung, sondern um die Sicherung der Profite durch Einschränkung des Binnenkonsums und systematische Lohndrückung. Auf diese Weise sollte billig exportiert und es konnten schnelle Gewinne erzielt werden. Arbeitslosigkeit wurde in den Dokumenten mehrfach als »notwendiges Übel« bezeichnet – ein Instrument, das die Arbeiter*innen diszipliniert, jeden Lohn zu akzeptieren und Widerstand effektiv verhindert.

Wo Kapital herrscht

Besonders erhellend ist Matteis Vergleich zwischen dem demokratischen Großbritannien und Mussolinis Italien. Wer sich fragt, wie diese beiden in den 1920ern so unterschiedlichen politischen Systeme miteinander vergleichbar sein könnten, wird von den Gemeinsamkeiten und gegenseitigen Inspirationen überrascht sein. Beide verfolgten dieselbe Austeritätspolitik – nur mit unterschiedlichen Mitteln.

Der grundlegende Unterschied bestand lediglich in der Durchsetzung: Während Großbritannien durch Reformen, Kürzungen und die Einschränkung des Streikrechts für Gewerkschaften die Sparpolitik auf innerbetriebliche Maßnahmen reduzierte, konnte Mussolinis faschistische Politik die Austeritätsmaßnahmen mit direkten, autoritären Eingriffen durchsetzen. Austerität, so Mattei, funktioniert in jedem politischen System, solange der Kapitalismus die gesellschaftliche Ordnung bestimmt.

Diese Erkenntnis gewinnt durch den Blick auf die Gegenwart zusätzliche Brisanz. Was damals nationale Regierungen durchsetzten, übernehmen heute supranationale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds oder die Europäische Zentralbank. Die Rolle der Entpolitisierung der Wirtschaft zeigt sich in diesen Formen unpersönlicher Herrschaft, die den Staaten durch Verschuldungsregeln diktieren, wie ihr Defizit aussehen darf, um ihre Kreditwürdigkeit zu erhalten. Dies bedeutet: Privatisierung staatlicher Infrastruktur zur Reduktion der Sozialausgaben und Erhaltung niedriger Löhne, um die Gewinnmarge zumindest kurzfristig zu erhöhen. Mattei definiert deshalb die Freiheit des Marktes treffend als »Freiheit von den Forderungen der Arbeiterschaft«, um der Ordnung des Kapitals Gefolgschaft zu leisten.

Die Gewinner*innen dieser Politik sind heute offensichtlicher denn je. Während der Corona-Pandemie steigerten Milliardäre weltweit ihr Vermögen um 54 Prozent, während Millionen Menschen um ihre Existenz bangten und gleichzeitig zum Sparen aufgerufen wurden. Ein perfides System, das Krisen systematisch zur Umverteilung von unten nach oben nutzt – und dabei die Reichtumsanhäufung der Vermögenden vorantreibt.

Gewiss, Matteis historische Analyse mag mitunter verengt erscheinen, wenn man bedenkt, dass nicht alleine die ökonomische Lage eine Rolle für Mussolinis Machtübernahme oder den aktuellen europäischen Rechtsruck gespielt hat. Doch ihre Kernthese bleibt bestechend: Solange die »Ordnung des Kapitals« das gesellschaftliche Leben bestimmt, führt jede ökonomische Krise zur gleichen vermeintlichen Lösung – dem Sparen auf Kosten der schwächeren Mehrheit.

Menschengemachte Zwänge

Matteis Buch stellt eine hervorragende wissenschaftliche Ausarbeitung dar und dient zugleich als eindringliche politische Warnung, was die sogenannte Austerität in Wirklichkeit bedeutet: Arbeitslosigkeit, Armut, niedrige Löhne und nicht zuletzt autoritäre Gefährdung demokratischer Strukturen. Es ist eine fundierte Provokation zur rechten Zeit, die daran erinnert, dass hinter der »objektiven« Sprache der Ökonomie handfeste Ideologien stecken.

Matteis Warnung erinnert an Max Horkheimer Diktum von 1939: »Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.« In einer Zeit, da sich rechte Bewegungen europaweit im Aufwind sehen und die Austeritätspolitik als alternativlos gepriesen wird, ist diese historische Lektion von beunruhigender Aktualität. Dagegen hilft die Einsicht, dass es sich bei der Austeritätspolitik um eine politische Entscheidung handelt, mit verhängnisvollen Konsequenzen. Matteis akribische Rekonstruktion ihrer Entstehungsgeschichte zeigt: Das vermeintlich Unabwendbare ist menschengemacht – und damit auch veränderbar.

Clara E. Mattei: Die Ordnung des Kapitals: Wie Ökonomen die Austerität erfanden und dem Faschismus den Weg bereiteten. Brumaire, 586 S., br., 22 €.

Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1193310.die-ordnung-des-kapitals-das-maerchen-vom-sparzwang.html