Irma Stern: Geben mit der Linken, Nehmen mit der Rechten

Das Berliner Brücke-Museum erinnert an Irma Stern, die als jüdische Expressionistin selbst nicht frei war von Rassismus gegenüber Schwarzen

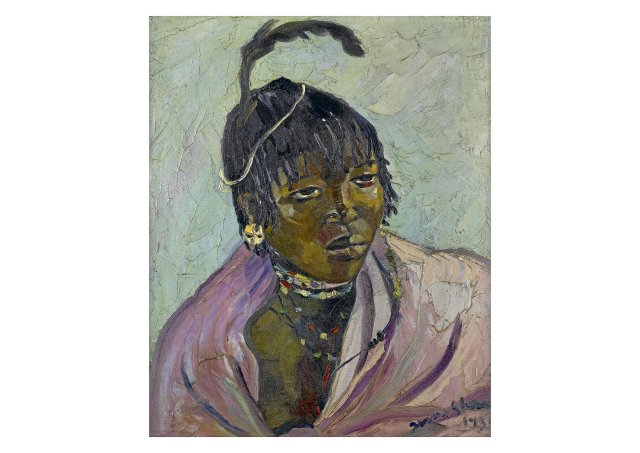

Eine schwarze Frau mit auffällig kurzer und moderner Frisur, Kopf-, Ohr- und Halsschmuck sowie einem lila Schultertuch ist mit würdig ernstem und vielleicht auch skeptischem Blick in einem expressionistisch anmutenden Bild festgehalten. Es trägt den Titel »Young Mpondo Woman« und wurde von Irma Stern 1935 in Südafrika gemalt.

Irma Stern kam 1894 als Tochter der deutschen Juden Samuel und Henni Stern in Schweizer-Reneke in Transvaal auf die Welt und starb 1966 an Herzversagen in einem Krankenhaus in Kapstadt. Die Eltern waren drei Jahre vor ihrer Geburt nach Südafrika gegangen – der Vater betrieb dort mit seinem Bruder erfolgreich einen Gemischtwarenhandel; sie waren somit Gewinner der Kolonialpolitik. Das dem Expressionismus gewidmete Brücke-Museum in Berlin zeigt nun eine atemberaubende Ausstellung des hier weitgehend unbekannten Werks von Stern, die in Südafrika »zur wichtigsten Künstlerin der dortigen Moderne avancierte«, wie Kuratorin Lisa Hörstmann im begleitenden Katalog ausführt.

Familie Stern lebte von 1912 bis 1920 wieder in Berlin, wo Irma Stern für eine kurze Zeit die vom Deutschen Künstlerbund initiierte private Kunst- und Kunstgewerbeschule in Schöneberg besuchte, bevor sie 1913 auf die Großherzoglich-Sächsische Kunstgewerbeschule in Weimar wechselte. Im Laufe jener Jahre lernte sie den Expressionisten Max Pechstein kennen, der ihre Werke schätzte und vermutlich dafür gesorgt hatte, dass sie zur Gründungsversammlung der Novembergruppe eingeladen wurde, wo sie vorerst die einzige Künstlerin sein sollte. Mit Pechstein blieb Stern nachweislich bis 1926 in Briefkontakt.

Sterns Werk wurde in der Zeit der Weimarer Republik dreimal auf der jährlich stattfindenden Großen Berliner Kunstausstellung gezeigt und war mit vielen südafrikanischen Motiven in der renommierten Galerie Fritz Gurlitt 1919 zu sehen. Außerdem waren ihre Gemälde auch in anderen Ländern Europas durch Ausstellungen bekannt. Bei kürzeren Aufenthalten in Berlin wie auch aus der Ferne verfolgte sie den allmählichen Aufstieg der NSDAP. Als jüdische und expressionistische Künstlerin war sie nach der Machtübergabe an die Nazi-Partei 1933 doppelt ausgegrenzt und brach nicht nur alle Verbindungen zu Deutschland ab, sondern weigerte sich, weiterhin Deutsch zu sprechen.

Auch wenn sich weiße Rassisten über ihre Darstellung von Schwarzen empörten, wurde das Werk in Südafrika als originär nationale Kunst verehrt und Sterns Gemälde von staatlichen Museen angekauft, um sie auch im Ausland als repräsentative Kunst aus Südafrika zu zeigen. Vor allem die Porträts schwarzer Menschen werden heute sinnvollerweise nicht nur von schwarzen Kunsthistorikerinnen und -historikern auf Spuren einer rassistischen Perspektive Sterns untersucht. Anerkennend würdigen sie jedoch die ansprechende Ästhetik sowie die würdevolle Individualität in den Porträts von Stern zu einer Zeit, als weiße Malerinnen und Maler die Bevölkerungsmehrheit nur als Dienstpersonal wahrnahmen, aber keineswegs als Motive ihrer Kunst.

Stern, die als jüdische Künstlerin in Deutschland verfolgt und deren Werk als »entartet« eingestuft wurde, verzichtete mit wenigen Ausnahmen allerdings darauf, die Namen der Porträtierten zu nennen. Damit reduzierte sie diese wie im oben erwähnten Bild oder in »Watussi Girl« von 1946 sowie in »Maid in Uniform« von 1955 allein auf ihre ethnische Herkunft oder auf die dienende Funktion in dem von Weißen beherrschten Land. Hätte Stern das auch mit den weißen Porträtierten getan, könnte man ihre Methode mit der des Fotografen August Sander vergleichen, der sich an einer Typologie nach Berufen und Funktion in der deutschen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts versuchte.

So verweigerte sie jedoch den schwarzen Menschen ein Stück ihrer Persönlichkeit und manifestierte somit auch die Apartheid, deren Segregationspolitik sie befürwortend gegenüberstand, auch wenn sie genau wusste, dass sich das eines Tages rächen würde. 1955 bekannte sie in einem Brief, der ihre ambivalente Haltung zum Ausdruck bringt: »Die schöne, märchenhafte Sicht auf das Leben der Schwarzen – die meine frühen Arbeiten hatten – kann sich kaum fortsetzen (…). Natürlich kann ich deren plötzliches Erwachen und die Feststellung, dass ihr Land voller Weißer ist – den Fuß auf ihrem Nacken – verstehen, aber dennoch kann ich nicht sagen, dass ich glücklich und friedlich in die Zukunft ›unseres‹ Südafrikas blicke. Wir warten nur leidenschaftlich auf ein großes Blutbad. Wir schüren es täglich – stündlich – geben mit der linken Hand und nehmen mit der rechten.«

Vor einer vorschnellen Empörung und wohlfeilen Verurteilung ihrer Perspektive aus historischer Distanz ist jedoch zu warnen, denn es gilt zu bedenken, dass Kolonialismus und Rassismus bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts herrschende und affirmierte Ideologien waren. Dass Stern kontrastierend dazu die schwarze Bevölkerung überwiegend respektvoll in ihren Gemälden darstellte und darüber hinaus auch den Kontakt zu ihnen hielt und sogar partiell Anti-Apartheid-Aktivisten unterstützte, sollte das Publikum ihr neben der hohen ästhetischen Qualität ihrer Werke zugutehalten.

»Irma Stern. Eine Künstlerin der Moderne zwischen Berlin und Kapstadt«, Brücke-Museum Berlin, bis 2. November.