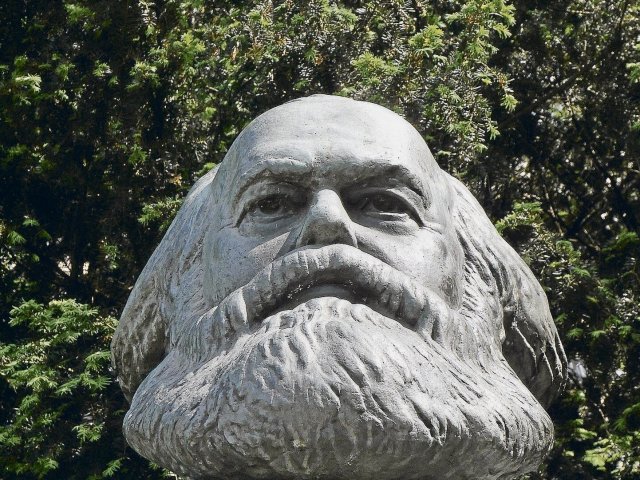

Marx als romantischen Entfremdungskritiker

Wie viel Ökologie steckte schon in Marx? Zu dieser Frage will Heinrich Detering einen Beitrag leisten

Wenn auch sonst letztlich wenig aus Marx’ Schriften ins öffentliche Bewusstsein gedrungen ist, so wissen mittlerweile viele, dass seine Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen nicht alleine der Ausbeutung der Arbeiter*innen galt, sondern ebenso der Zerstörung der »Natur«. Marxist*innen wie Kohei Saito[1], Simon Schaupp[2] oder Donna Haraway können daher die Vernichtung unserer Lebensgrundlagen durch die Art und Weise kapitalistischen Wirtschaftens mit Marx angreifen. Sie beziehen sich etwa auf den wunderbaren Satz, der die Eigentumsverhältnisse eines Teils der Menschheit an einem weitaus größeren Teil plus der ganzen Erde aus utopischer Sicht skandalisiert: »Vom Standpunkt einer höhern ökonomischen Gesellschaftsformation wird das Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen wie das Privateigentum eines Menschen an einem andern Menschen. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres familias den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen.«

Wie aber kommt es, dass ein renommierter Literaturwissenschaftler wie Heinrich Detering, 2019 zum Diakon geweiht und seit 2016 Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Marx mit diesem Zitat als Vor- und Mitdenker einer radikalen ökologischen Gesellschaftskritik sieht? Wie kann es sein, dass einer, der ansonsten zu Thomas Mann, Johann Wolfgang Goethe und anderen bedeutenden Literaten Studien verfasst, Marx’ Schriften (von vorne bis hinten) durcharbeitet und dessen »Ökosozialismus« bewundert?

Humanistischer als die Menschen

Detering erschließt sich Marx von der romantischen Naturdichtung (Wackenroder, Tieck, Günderode, Novalis) aus und von dessen selbst verfassten Gedichten im »Buch der Liebe« (»anklingend an Goethe«) und im »Buch der Lieder« (»mit explizitem Bezug auf Heine«) in den 1830er Jahren. Die »nostalgische Beschwörung des Waldes und der Natur«, die Detering erkennt, halten Marx jedoch nicht davon ab, sechs Jahre später in der berühmten Artikelserie »Debatten über das Holzdiebstahls-Gesetz« (1842) diejenigen anzuklagen, denen der Wald und die Bäume lediglich Eigentum sind, das einzig für die Reichen auszubeuten ist. Weil die Bäume ihr Altholz fallen lassen, das die Armen bitter nötig haben, um im Winter zu heizen, bezeichnet sie Marx als »eine befreundete Macht, die humaner ist als die menschliche«.

Sich abwendend von den »romantischen Sujets seiner Jugendschriften« entwickelt Marx »eine Vorliebe für eine Rhetorik der Kälte«, so Detering. Mitte der 1840er Jahre heißt es in den »Pariser Manuskripten«, in denen die Arbeitskraft als Ware noch kein Thema ist: »Die Arbeit produciert Wunderwerke für den Reichen, aber sie produciert Entblössung für den Arbeiter. Sie produciert Schönheit, aber Verkrüppelung für den Arbeiter (…). Sie produciert Geist, aber sie produciert Blödsinn, Cretinismus für den Arbeiter.« Für Detering heißt das: Der Mensch wird durch die kapitalistische Arbeit von der Natur entfremdet: »Nicht die ursprüngliche Arbeit war es, die das Band zwischen Mensch und Natur zertrennte. Erst ihre Verwandlung in Kapital hat das bewirkt.«

Gegen Kohei Saito, der die von Marx postulierte Aussage, Mensch und Natur könnten in ihrer wechselseitigen Beziehung in der Wirklichkeit nicht existieren, als »banal« bezeichnet, betont Detering die Einzigartigkeit der marxschen Überlegungen. Seine Bemerkungen würden den Naturbegriff erweitern und die einfachen Natur-Kultur-Dichotomien unterlaufen. Der Mensch sei daher nicht nur unausweichlich Teil der Natur, sondern »auch alles, was er erzeugt, vom ersten Werkzeug bis zum abstraktesten Argument und zum subtilsten Kunstwerk, ist und bleibt Teil eines Verhältnisses der Natur zu sich selbst.« Für Detering gilt daher in Hinblick auf den Kapitalismus: »mit seiner Transformation der Arbeitsmittel, der Arbeitenden und der Arbeitsprodukte in Tauschwerte, in Waren, in Kapital – dieser Kapitalismus ist die tödliche Stoffwechselstörung dieses Leibes. Er ist es nicht erst in seinen Auswirkungen, sondern schon in seiner Konstitution selbst.«

Romantischer Gaia-Kitsch

So sehr Detering die kapitalistische Wirtschaftsweise geißelt, so wenig ist er in der Lage, die vorkapitalistischen Zustände angemessen zu kritisieren; sie geraten ihm zuweilen zur Idylle und allzu harmonisch. Goethe und Schiller mögen in ihren bürgerlichen Verhältnissen gut gelebt haben – für die Mehrheit der Menschen des 18. und 19. Jahrhunderts war die zentrale Frage die des Überlebens in zum Teil grausamen Arbeits- und Abhängigkeitsverhältnissen. Diese Idealisierung der Romantik mag Detering auch verführt haben, Marx als Vorläufer der Gaia-Hypothese des Soziologen Bruno Latour zu denken: »Das um die Erdmutter Gaia entworfene Familienbild wird das Kapital als roter Faden durchziehen. Die Erde bleibt dabei stets die ursprüngliche Versorgerin, der ursprüngliche Mensch erscheint als ihr Zögling.« Doch Detering zieht als Quelle für sein Familienbild nicht Marx’ »Kapital« heran, sondern die »Pariser Manuskripte« – was man einem Literaturwissenschaftler nicht durchgehen lassen darf.

Ebenso wäre eine Kritik an jener »neuen Soziologie für eine neue Gesellschaft«, in welcher der »unselige Gesellschaftsbegriff aufgelöst« werden muss, wie Bruno Latour postuliert, unbedingt notwendig gewesen. »Mutter Erde« und ihre Kinder sitzen bei diesem »Heidegger-Erneuerer«, wie Latour sich selbst bezeichnete, in einem »Parlament der Dinge«, um den Menschen – Klassenunterschiede sind vergessen – für seine Naturzerstörung zu bestrafen. Auch wenn zweifelhaft ist, ob sich im »Kapital« alles um die Erde als Mutter Natur dreht: Der Autor kann mit einer Vielzahl von Textstellen belegen, dass Marx in vielen seiner späten Schriften »tiefer und umfassender als (…) in seinen früheren Überlegungen die Ökonomie eingebettet in Naturzusammenhänge« sieht, »von denen sie so abhängig ist wie das Fortbestehen der menschlichen Spezies«.

Detering kennt den berühmten Brief Marx’ an Vera Sassulitsch, den dieser zwei Jahre vor seinem Tod (1883) schreibt. Darin zweifelt er an, ob »auf dem Weg zu einer Befreiung (…) die Stadien der kapitalistischen Gesellschaft durchlaufen werden müssten« oder ob die Lebens- und Wirtschaftsform der »selbstgenügsamen russischen Dorfgemeinschaft« eine mögliche Form ist, aus der andere Wege als durch die Erlangung der Staatsmacht durch die Arbeiterklasse ein kommunistisches Gemeinwesen möglich sind. Marx schafft es, der russischen Sozialistin eine Antwort auf diese Frage zu geben: Diese sieht »das Gemeineigentum an Ackerboden« zur Voraussetzung, betont allerdings auch, dass die mangelnde nationale Verfasstheit dieser Form des Gemeineigentums und die Gefährdung durch Kapitalinteressen ein großes Problem seien. Erst als »kommunistisches Eigentum« als höher entwickelte Stufe könne dann von einer Formationsänderung gesprochen werden. Doch Marx’ Unsicherheit in dieser Frage soll uns nicht beunruhigen. Lässt sie doch zu, dass wir uns selbst überlegen müssen, ob es in den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen mögliche »Inseln« des Kommunitären und Nicht-Entfremdeten gibt, die einen »Vorschein« (Ernst Bloch) auf eine andere, gerechte Welt werfen.

Die Entfremdung heilen?

Auch wenn der Katholik Detering die Bibel an keiner Stelle zitiert, nimmt er doch zweimal Bezug auf die Genesis mit dem Sündenfall des Menschen durch den »Apfelbiss«: Dieser »war die Übertretung der Grenze zwischen Mensch und Gott, das ist bei Marx die Zerreißung der anfänglichen Beziehung zwischen den Arbeitern auf der einen, ihrer körperlichen Arbeitskraft und dem Boden als primärer Ressource auf der anderen Seite«. Diese »Zerreißung« des Menschen mit der Natur und des Menschen mit sich selbst – ist sie in einer utopischen Vorstellung »heilbar«?

Für Detering besteht der »Ausweg« in einer kommunistischen Gesellschaft. In dem so benannten Kapitel zitiert er die berühmte Stelle aus den »ökonomisch-philosophischen Manuskripten« von 1844, die – wie Brecht schreibt – zeigt, dass der Kommunismus das Einfache ist, das so schwer zu machen ist: »Der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums als menschlicher Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen … Er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreites zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen.«

Trotz der manchmal rückwärtsgewandten Vorstellung eines Mensch-Natur-Verhältnisses, das die Widersprüche des wirklichen Lebens ausklammert, ist Deterings Buch immerhin so geschrieben, wie er es von Marx behauptet: »Marx schreibt wuchtig und zart, phantasievoll und ruppig, leidenschaftlich, empört und empathisch, und er schreibt im fortwährenden Dialog.«

Heinrich Detering: Die Revolte der Erde. Karl Marx und die Ökologie. Wallstein 2025, 221 S., geb., 28 €.

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1177835.marxismus-und-oekologie-oekomarxismus-der-unheilbare-riss-im-stoffwechsel.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1180960.simon-schaupp-in-der-arbeit-handeln-wir-die-gestaltung-der-gesellschaft-aus.html