Karl Marx als Politiker: »Die Franzosen brauchen Prügel«

Demokratie für die Arbeiterorganisation und proletarische Außenpolitik: Was Karl Marx und Friedrich Engels als Politiker dachten und taten

Karl Marx ist bekannt als Theoretiker und profunder Analyst des Kapitals, als Ideologiekritiker oder humanistischer Philosoph sowie neuerdings als Begründer eines Degrowth-Kommunismus. Selten jedoch wird er als Politiker betrachtet. Zu den Ausnahmen zählen Werke wie Timm Graßmanns Buch »Marx gegen Moskau«[1], in dem er 2024 Marx’ Reflexionen zu einer »Außenpolitik der Arbeiterklasse« rekonstruierte, oder Robin Blackburns »An Unfinished Revolution« aus dem Jahr 2011 zu Marx’ Verhältnis zum amerikanischen Bürgerkrieg und seinem Briefwechsel mit Abraham Lincoln.

Darüber hinaus scheint Desinteresse am Politiker Marx zu herrschen. Dies ist erstaunlich, denn das Duo Karl Marx und Friedrich Engels war immer politisch aktiv. Dabei standen sie vor einer ähnlich kniffligen Situation wie die Linke heute: Es galt, eine autoritäre Reaktion zu besiegen, was mangels eigener Kraft jedoch in begrenzter Kooperation mit den schwankenden liberal-demokratischen Verteidigern des Kapitals passieren musste – dem eigentlichen Hauptgegner, der öfter mal die Brandmauer einriss.

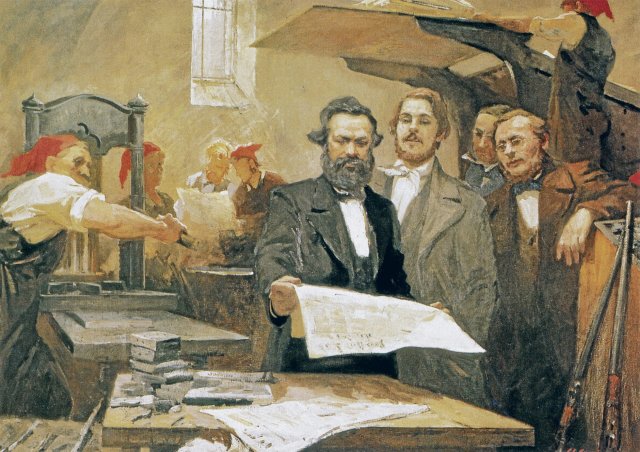

In seiner Grabrede für Marx würdigte Engels den verstorbenen Freund und Genossen nicht nur als Wissenschaftler, sondern als Berufsrevolutionär. Am Sturz des Kapitalismus und der Befreiung des modernen Proletariats mitzuwirken, »das war sein wirklicher Lebensberuf«, erklärte Engels. Er verwies auf die journalistische Tätigkeit von Marx, seine Arbeit in politischen Organisationen in Paris, Brüssel und London sowie der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) als »Krönung des Ganzen«. Was die beiden Denker als Politiker auszeichnete, war ihre kritische Analyse der Wirklichkeit, ein klares politisches Ziel und Realitätssinn in Bezug auf Kräfteverhältnisse und Bündnisse. Prinzipienreiterei und Moralismus waren ihnen fremd. In ihrer Hoffnung, selbst noch die Revolution zu erleben, waren sie dennoch nicht gegen jede Menge Fehlprognosen gefeit.

Demokratische Kommunistenführer

Zuerst engagierten sich Marx und Engels ab 1847 im Bund der Gerechten, der über die Positionen des Frühsozialisten Wilhelm Weitling stritt. Dieser hatte eine Gütergemeinschaft gefordert, geleitet von Philosophen. Theorie hatte er für überflüssig erklärt, ebenso den Kampf für eine demokratische Republik. Weitling hielt die soziale Revolution für unmittelbar möglich, ungeachtet ökonomischer Verhältnisse und Bewusstseinslagen. Solche Positionen lehnten Marx und Engels ab; sie gründeten in Brüssel ein Kommunistisches Korrespondenzkomitee, um die Debatte zu beeinflussen. Und damit hatten sie Erfolg, denn die Londoner Zentrale beauftragte sie, ein Programm zu entwerfen, das auf einem Kongress im Juni 1847 angenommen wurde, woraufhin sich die Gruppe in Bund der Kommunisten umbenennt.

Im März 1948 übernahm Marx die Führung des Bundes. Dessen Kader kehrten nach den Aufständen in Wien und Berlin zurück nach Deutschland, mit der Perspektive, dass keine proletarisch-kommunistische, sondern eine bürgerliche Revolution anstünde. Deshalb organisierten sich Marx und Engels in Köln in der bürgerlichen Demokratischen Gesellschaft und in einem Arbeiterverein, der einige tausend Mitglieder zählte und bald unter der Führung von Marx stand. Der gab außerdem die »Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie« heraus, während Engels als ausgebildeter Artillerist zuletzt in Baden bewaffnet gegen die Reaktion kämpfte.

Als die Revolution 1849 auf dem Kontinent niedergeschlagen war, flüchteten die beiden nach London und arbeiteten dort in einem Komitee mit, das andere Emigranten unterstützte. Außerdem blieben sie im Bund der Kommunisten und einem Arbeiterbildungsverein aktiv, bis es dort 1850 zum Streit kam, weil Marx und Engels nicht mit einem Wiederaufleben der Revolution rechneten, solange die Wirtschaft boomte. Darüber spaltete sich der Kommunistenbund und die beiden traten aus dem Bildungsverein aus. Allerdings witterten sie selbst seit 1852 bei jedem wirtschaftlichen Rückschlag und jedem internationalen Konflikt wieder eine revolutionäre Chance. Eine weitere Differenz zu vielen anderen Emigrant*innen war, dass diese hofften, durch geheime Organisation, Untergrundtätigkeit und bewaffnete Aufstände das revolutionäre Feuer wieder zu entfachen. Marx und Engels hingegen unterstützten die Arbeiterbewegung in England, die Chartisten, die für bessere Löhne, kürzere Arbeitszeiten sowie das Wahlrecht wenigstens für alle Männer kämpften.

Für die proletarische Revolution

Ähnlich wie für Rosa Luxemburg waren Reform und Revolution für Marx und Engels kein Gegensatz, sondern sollten sich ergänzen. Die Zehn-Stunden-Bill sei das Ergebnis eines »mehr oder minder versteckten Bürgerkrieges zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse«, schrieb Marx. Er stufte die gesamte Fabrikgesetzgebung, die sich auf Gesundheit und Hygiene, Frauen- und Kinderarbeit bezog, als »erste bewusste und planmäßige Rückwirkung der Gesellschaft auf die naturwüchsige Gestalt ihres Produktionsprozesses« ein. Der Kampf um Reformen war in ihren Augen notwendig, um das Elend, den physischen Zusammenbruch, die alltägliche Demütigung und Resignation zu verhindern und dabei zu lernen, sich selbst zu organisieren, zu handeln und zu begreifen, dass eine grundlegende Umwälzung notwendig ist.

Denn während andere Linke das Heil in Kommunen und Genossenschaften erblickten, forderten sie eine Veränderung der gesamten Gesellschaft mit politischen Mitteln. Diese konnte nur von einer Klasse ausgehen, die weder Geld, Grund und Boden noch Fabriken, Maschinen oder Rohstoffe besaß – und daher kein Interesse am Fortbestand einer Wirtschaft hatte, die auf individuellem Eigentum an solchen Produktionsmitteln basierte, sondern das Potenzial der neuen Maschinen und Techniken kollektiv nutzen würde. In ihren Augen schaffte der Kapitalismus in seiner Maßlosigkeit zwar ungeheures Elend, zerstörte die Natur und zog eine Blutspur über den Planeten. Gleichzeitig entwickle die Bourgeoisie aber Technik und Wirtschaft als Voraussetzung dafür, die Armut vorindustrieller Gesellschaften zu überwinden und eine Gesellschaft zu schaffen, in der sich alle frei entfalten können, ohne materielle Existenzängste und mit wenig Arbeitsaufwand.

Eine proletarische Revolution könnte, so Marx und Engels, nur erfolgreich sein, wenn sie nicht isoliert in einem, sondern in den großen industriell entwickelten Ländern nahezu gleichzeitig stattfand. Dabei hatten die beiden insbesondere England, Frankreich, Deutschland und die USA im Blick. Transnationale Organisation war somit unabdingbar, deshalb unterstützten sie die Internationale Arbeiterassoziation (IAA), die britische Gewerkschaftsführer 1864 gegründet hatten und die bis 1876 bestand. Beide steckten jahrelang viel Zeit und Kraft in diese Organisation, dabei waren sie gegenüber sozialreformerischen und anarchistischen Strömungen oft in der Minderheit.

Für die massenhafte Selbstorganisation der Arbeiter*innen sahen Marx und Engels die besten Bedingungen in der demokratischen Republik mit Presse-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit sowie allgemeinem Wahlrecht. Bereits im »Kommunistischen Manifest« von 1848 formulierten sie, dass die Arbeiterklasse als Mehrheit der Bevölkerung die Mehrheit bei Wahlen erringen und dann die Staatsmacht nutzen könnte, um eine neue Gesellschaft aufzubauen. Engels kam darauf in seinen letzten Jahren zurück, als sozialistische Parteien erste Wahlerfolge erzielten. Barrikadenkämpfe gegen modern ausgerüstete Armeen hielt er nun für zum Scheitern verurteilt.

Was sie als Politiker auszeichnete, war ihr Realitätssinn. Prinzipienreiterei und Moralismus waren ihnen fremd.

Einerseits galt es deshalb, bürgerlich-demokratische Tendenzen zu unterstützen. Andererseits müsse sich die Arbeiterklasse separat organisieren und nicht der Illusion hingeben, die Bourgeoisie würde sich gewaltfrei entmachten lassen. Im Angesicht der roten Gefahr kollaboriere diese lieber mit den alten Mächten von Thron und Altar und favorisiere neue Despoten wie Napoleon III. oder Bismarck. Marx und Engels prägten für diesen Umstand den Begriff des Bonapartismus, den marxistische Theoretiker bis heute nutzen, um autoritäre bis faschistische Bewegungen zu analysieren.

Außenpolitik der Arbeiterklasse

Aus dieser Perspektive folgerten Marx und Engels, dass die Arbeiterklasse auch Außenpolitik betreiben müsse. Internationale Politik war ein herausragendes Thema ihrer publizistischen und politischen Aktivitäten. Ihre Hoffnung bestand darin, die Rivalität der Großmächte zu nutzen, um die Hauptfeinde demokratischer Entwicklungen zu vernichten, in erster Linie den Zarismus und das Regime Napoleons III. in Frankreich, wobei sie die britische, preußische oder österreichische Regierung mit Kritik nicht verschonten. Mit Pazifismus hatten sie nichts am Hut, sondern hofften, dass kriegerische Verwicklungen eine neue Revolution in Europa auslösen würden. Noch 1878 glaubte Marx, ein neuer türkisch-russischer Krieg könnte im Zarenreich einen Umsturz hervorrufen. Sie waren Zeitgenossen brutaler Kriege und Bürgerkriege, zuallererst europäischer Kolonialkriege. Marx schrieb über die englischen Aggressionen gegen Iran, Myanmar und China, die sogenannten Opiumkriege, den Sepoy-Aufstand 1857 in Indien und die Taiping-Rebellion (1851–1864) in China, über französische und spanische Übergriffe in Nordafrika.

Bemerkenswert ist Marx’ und Engels’ differenzierte Position, Aufstände als notwendige Folge kolonialer Aggression zu analysieren und das barbarische Vorgehen der Europäer zu geißeln, aber die Kolonisierten nicht als Subalterne zu idealisieren: Die Taiping seien reaktionär, in erster Linie auf Beute aus und schindeten die Bevölkerung, schrieb Marx. Die Briten stürzten die indische Bevölkerung ins Elend, ruinierten das Land mit billigen Textilien und folterten Menschen, um Steuern zu erpressen, derweil seien die vorkolonialen Strukturen ebenfalls repressiv und von patriarchalen Dorfgemeinschaften, dem Kastensystem und staatlichem Despotismus geprägt.

Stets kämpften Marx und Engels gegen die russische Expansion, die sie für systembedingt hielten. Schon während der 1848er-Revolution forderten sie einen revolutionären Krieg zum Sturz des Zarismus. Die Niederschlagung von Aufständen in Polen und Ungarn bestätigten sie in ihrer Annahme, der Zarismus sei die Hauptstütze der Reaktion und Bollwerk gegen jede fortschrittliche Entwicklung. In den Jahrzehnten danach attackierten sie russische Vorstöße im Balkan und Kaukasus und die halbherzige Abwehr durch England und Frankreich. In der IAA kam es später zum Streit mit den Anhängern des französischen Anarchisten Pierre-Joseph Proudhon, weil Marx und Engels militante Solidarität mit polnischen Aufständischen einforderten.

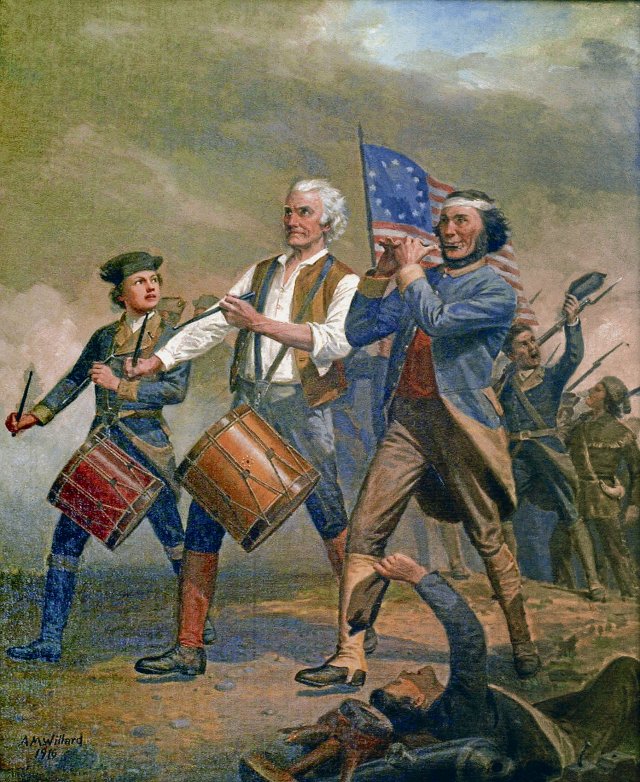

Detailliert verfolgten sie den Krimkrieg von 1853 bis 1856, jenen ersten modernen Konflikt mit Schützengräben und Stellungskrieg, gepanzerten Schiffen und Explosivgranaten. Dank Telegrafie gelangten Nachrichten in wenigen Stunden bis nach London, Reportagen schilderten das Gemetzel zeitnah, während Fotos eher der Propaganda dienten. Im amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 ergriffen Marx und Engels Partei für die Yankees und gegen die Sklavenhalter. In England beteiligten sie sich an der Kampagne der Gewerkschaften gegen einen Kriegseintritt des Empire zugunsten der Südstaaten. Dass englische Arbeiter*innen eine Intervention ablehnten, ist bemerkenswert, weil die ausbleibende Baumwolle aus dem amerikanischen Süden zur Schließung von Fabriken und damit Arbeitslosigkeit führte.

Problematische Ansichten

Marx und Engels sahen England objektiv reif für eine Revolution, weil sich dort praktisch nur noch Kapitalisten und Lohnabhängige gegenüberstünden, während in Deutschland das Kleinbürgertum dominierte. Deshalb habe der »Krieg zwischen den beiden Klassen, die die moderne Gesellschaft bilden, in keinem anderen Lande so kolossale Ausmaße und so ausgeprägte und unverhüllte Züge angenommen«, schrieb Marx 1854. Bereits vier Jahre später fürchtete Engels allerdings, dass die englische Arbeiterklasse »verbürgert«. Die Ausweitung des Wahlrechts auf Arbeiter 1867 führte entgegen seiner Hoffnungen auch nicht zu einer revolutionären Situation, und 1882 stellte er gar fest, dass die Proletarier vom Kolonialmonopol des Empire profitierten. Lenin sprach später von einer Arbeiteraristokratie, einer materiell saturierten Schicht als Basis des Reformismus und Herbert Marcuse ging angesichts der Konsumgesellschaft der Nachkriegszeit davon aus, dass die Arbeiterklasse in den Kapitalismus integriert sei. Heute erzielen rechte Parteien relative Mehrheiten unter Arbeiter*innen, die Linke hat das Nachsehen. Die Konzeption von Marx und Engels hat sich in diesem zentralen Punkt als falsch erwiesen: Die ungeheure Produktivität des Kapitals ermöglichte Verteilungsspielräume, Reformbewegungen konnten durch materielle Zugeständnisse eingefangen werden.

Marx und Engels hielten kritisch fest, dass englische Proletarier irische Arbeitsmigranten diskriminierten. Deshalb unterstützten sie die irische Unabhängigkeitsbewegung trotz katholisch-reaktionärer Strömungen. Deren Erfolg wäre ein vernichtender Schlag gegen die englischen Großgrundbesitzer und sollte englische Arbeiter zum Nachdenken bringen. Wer mithilft, andere zu unterdrücken, könne sich nicht selbst befreien, lautete Marx’ und Engels’ Credo, das sie auf Deutsche gegenüber Polen sowie weiße Arbeiter in Amerika gegenüber schwarzen Versklavten bezogen.

Sie waren allerdings antirassistische Rassisten: Zwar plädierten sie prinzipiell für eine Gleichheit der Rassen – aber das unterstellt, dass die Menschheit sich in solche Schubladen sortieren ließe. Marx führt im »Kapital« an, dass »Raceneigentümlichkeiten« existierten, und immer wieder finden sich Abwertungen in Veröffentlichungen wie Briefen. »Dieses herrliche Gebiet ist so unglücklich, von einem Konglomerat der verschiedensten Rassen und Nationalitäten bewohnt zu werden, von denen man schwer sagen kann, welche von ihnen die für Zivilisation und Fortschritt am wenigsten befähigte ist«, schrieben Marx und Engels 1853 über den Balkan. Letzterer rechtfertigte die Annexion Kaliforniens damit, dass er die Mexikaner im Unterschied zu den Yankees als unfähig bezeichnete, das Land zu entwickeln.

Ähnlich problematisch ist, dass Nationen für sie unhinterfragbare Größen der Politik darstellten, natürliche Grundlage erfolgreicher Staatsbildung und kapitalistischer Entwicklung. Dabei hätten große Nationen Vorrang, kleine »Völkertrümmer« sollten sich assimilieren. Seit der 1848er-Revolution unterschieden sie obendrein zwischen revolutionären Völkern wie Ungarn, Italien und Polen sowie konterrevolutionären wie Kroaten oder Tschechen.

Die Konflikte werden komplizierter

Ambivalent war Marx’ und Engels’ Haltung gegenüber dem italienischen Risorgimento. Prinzipiell unterstützten sie diese Bewegung, die die verschiedenen Staaten der Halbinsel zu einem Nationalstaat vereinigen wollte. Allerdings blieben sie skeptisch, solange Napoleon III. seine Finger im Spiel hatte. Frankreich führte an der Seite Piemonts Krieg gegen die Habsburgermonarchie, die Norditalien beherrschte; Napoleon III. bekam dafür Nizza und Savoyen von Piemont, wechselte die Seiten und schützte mit seinen Truppen den Kirchenstaat, der noch das heutige Latium umfasste. Sie feierten Giuseppe Garibaldi als großen Strategen, rügten ihn jedoch als schlechten Politiker und warnten davor, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse feudaler Ausbeutung im Süden unverändert blieben.

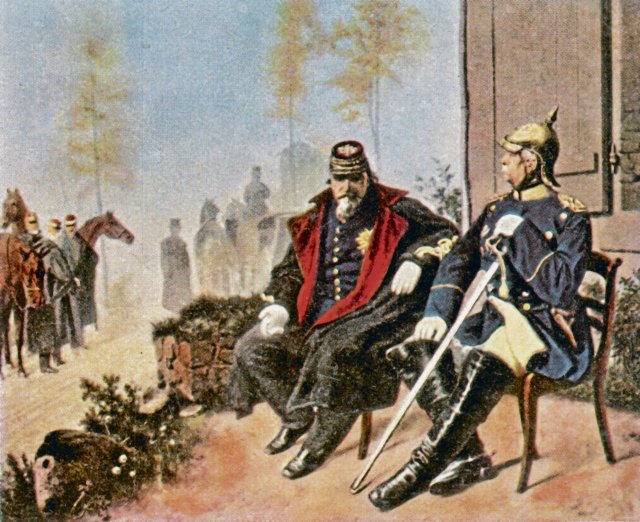

Im deutsch-französischen Krieg standen sie zuerst auf deutscher Seite: Würde Frankreich siegen, wäre der Bonapartismus über Jahre gefestigt und Deutschland kaputt – mit der Folge, dass sich keine selbstständige Arbeiterbewegung ausbilden könnte, weil »der Kampf um Herstellung der nationalen Einheit (alles) absorbiert«, wie Engels am 15. August 1870 an Marx schrieb. Gewänne hingegen Deutschland, wäre der französische Bonapartismus kaputt: »Der ewige Krakeel wegen Herstellung der deutschen Einheit (wäre) endlich beseitigt, die deutschen Arbeiter können sich auf ganz anders nationalem Maßstab als bisher organisieren, und die französischen, was auch für eine Regierung dort folgen mag, werden sicher ein freieres Feld haben als unter dem Bonapartismus«. In diesem Sinn hatte Marx bereits vorher an Engels geschrieben: »Die Franzosen brauchen Prügel.«

Anfang September 1870 wurde Napoleon III. mit seiner Armee bei Sedan geschlagen, in Paris wurde die Republik ausgerufen. Marx und Engels schwenkten zugunsten des fortschrittlicheren Systems um. Sie forderten Frieden ohne Annexionen. Engels beschrieb die Gräueltaten der deutschen Armee, die Zivilisten massakrierte und Dörfer niederbrannte. Als Militärexperte soll er sogar einen Feldzugsplan für Frankreich ausgearbeitet haben, um sich gegen Preußen-Deutschland zu verteidigen.

Der Aufstand in Paris am 18. März 1871 änderte die Lage erneut fundamental. Nun unterstützten Marx und Engels solidarisch die Kommunarden gegen die Republik, nachdem sie gewarnt hatten, dass isolierte Revolten zum Scheitern verurteilt waren. Marx sah in der Pariser Commune, die einem Rätemodell nahekam, die künftige Form sozialistischer Demokratie und revidierte die Idee, die Staatsmacht könnte einfach übernommen werden. Nach der Niederschlagung der Commune organisierten sie wiederum Hilfe für die Geflüchteten.

Was Marx und Engels heute tun würden, bleibt natürlich Spekulation. Aber aus ihren damaligen Positionen ließe sich schließen, dass sie das Sektierertum und Reenactment roter Gruppen wohl mit Hohn und Spott bedenken und jene geißeln würden, die als Juniorpartner in bürgerliche Regierungen eintreten und den ideellen Gesamtkapitalisten geben. Sie würden reaktionäre islamistische Bewegungen nicht als Widerstand feiern und sich nicht an autoritäre Regimes wie in Russland, China oder den Iran heranschmeißen oder die Friedensfahne vor ihnen aufziehen. Den Begriff multipolare Welt hätten sie zerpflückt und eher von der internationalen Konkurrenz von Staaten und Kapitalen im 21. Jahrhundert gesprochen.

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1187168.marxologie-mit-marx-fuer-waffenlieferungen.html