Mietaktivisten Berlin: »Wir wollen wieder Unterschriften sammeln«

Eine altbekannte Initiative hat ein »Vergesellschaftungsgesetz« geschrieben. In einem Volksentscheid sollen die Berliner*innen darüber abstimmen

Die Berliner Politik hat den an sich erfolgreichen Volksentscheid[1] zur Enteignung großer Wohnkonzerne ins Leere laufen lassen. Sie erklären nun, dass der von Ihnen vorgelegte Gesetzentwurf die Vergesellschaftung, die der Volksentscheid bereits herbeiführen sollte, erzwingen kann. Wie soll das gehen?

Justus Henze: Das Gesetz ist so geschrieben, dass es direkt anwendbar ist. Es bestimmt genau, was an dem Tag passiert, an dem es angenommen wird. So gelten ab dem ersten Tag die betroffenen Wohnungen als vergesellschaftet. Damit die Privatunternehmen sie dennoch weiter bewirtschaften, gibt es eine 18-monatige Interimsphase. Das detaillierte Gesetz ist unsere Antwort auf die Dauerblockade des Senats[2]. Wir müssen dann nicht mehr warten. Dann sind die Berliner*innen dran zu entscheiden, und wenn sie mit Ja stimmen wie 2021, dann tritt dieses Gesetz automatisch in Kraft – sofort.

Ida Mühlhaus: Außerdem sind in dem Gesetz klare Fristen und auch Sanktionen festgelegt, mit denen verhindert werden soll, dass durch die Verwaltung oder die Konzerne die Umsetzung weiter blockiert wird.

Was waren die entscheidenden Punkte, die Sie juristisch haben absichern müssen, um das Gesetz möglichst unangreifbar zu machen?

JH: Wir haben zum einen die Entschädigungsregelung geändert. Nun bauen wir auf bekannten Verfahren auf. Jetzt gibt es einen sehr fairen Ausgleich zwischen Alteigentümer-Interessen und den Interessen der Allgemeinheit. Rechtssicherheit herzustellen, war eine Herausforderung, weil es kein Vorbild für ein Entschädigungsverfahren für den Artikel 15 des Grundgesetzes gibt.

Das Zweite ist der sogenannte Selbstbehalt – nach dem Gleichbehandlungsgebot behalten die Konzerne 3000 Wohnungen. Auch in die Erarbeitung des detaillierten Verwaltungsvorgangs haben wir extrem viel Energie gesteckt, haben mit einer Anwaltskanzlei zusammengearbeitet[3], noch und nöcher Ergänzungsgutachten eingeholt. Wir haben in den letzten zwei Jahren die Arbeit gemacht, die nach dem Volksentscheid 2021 eigentlich von fünf Senatsverwaltungen hätte erledigt werden müssen.

Heißt das, Ihr bisheriger Ansatz war zu einseitig auf die Enteignung der Wohnungsunternehmen und zu wenig auf die Entschädigung ausgerichtet?

JH: Unser bisheriger Ansatz war noch nicht ganz ausgereift. Die Frage, wie man die einzelnen Wohnungen bewertet, hatten wir vor einigen Jahren noch nicht so anwendungsfreundlich geklärt wie jetzt. Das neue Modell löst diese Frage, indem wir uns eines Verfahrens bedienen, das im sogenannten Bewertungsgesetz niedergeschrieben ist – damit werden Immobilienwerte bei der Erbschaftssteuerberechnung definiert. Das transformieren wir leicht.

Wir entschädigen zwei Sachen: den Gebäudesachwert und den Bodenwert. Den Bodenwert kappen wir aber, um die exzessiven Bodenwertsteigerungen, die Berlin seit 2013 erlebt hat, rauszurechnen. Gebäudesachwert und gekappter Bodenwert zusammen nennen wir den Vergesellschaftungswert. Der liegt je nach Einzelimmobilie zwischen 40 und 60 Prozent vom Verkehrswert.

Das Gesetz umfasst 20 Seiten, die Begründung dazu 100 Seiten. Sie sagten, Sie haben zwei Jahre lang mit einer Anwaltskanzlei zusammengearbeitet und noch und nöcher Gutachten fertigen lassen. Wie viel hat der Prozess bisher gekostet?

JH: Kassensturz machen wir am Ende. Wir haben ja ein großes Crowdfunding gemacht. Dabei sind 120 000 Euro zusammengekommen. Mit dieser Größenordnung konnten wir gut arbeiten und sind den Berliner*innen für diese Spenden sehr dankbar. Aber wir sind auch noch nicht fertig.

Bis zu 220 000 Wohnungen sollen überführt werden. Wie viele Vermieter wären davon betroffen?

IM: Bisher sind Konzerne nicht verpflichtet, ihre Daten offenzulegen. Deshalb kann man das noch gar nicht abschließend beantworten. Aber das wird dann mit dem Gesetz, in dem eine Auskunftspflicht der Konzerne festgeschrieben ist, behoben. Die großen Konzerne wie Vonovia, Adler und Heimstaden sind auf jeden Fall dabei.

JH: Je nach Rechnung sind es neun, zehn oder elf Konzerne.

Bei einer Entschädigungssumme in Höhe von 40 bis 60 Prozent des herkömmlichen Marktwerts: Über welches Gesamtvolumen reden wir?

IM: Auch das können wir noch nicht genau festlegen. Von der bisher kommunizierten Spanne von 8 bis 18 Milliarden gehen wir auch weiterhin aus.

JH: Die wichtige Frage in diesem Kontext ist aber: Lässt sich das Entschädigungsmodell haushaltsneutral aus den Mieteinnahmen zu bezahlbaren Mieten refinanzieren? Und das lässt es.

Sowohl die Entschädigung der Konzerne als auch der Betrieb der noch zu gründenden Anstalt öffentlichen Rechts sollen über die Wohnmieten finanziert werden. Gleichzeitig sollen die Wohnungen bezahlbar sein. Wie soll das funktionieren? Die landeseigenen Wohnungsunternehmen stehen vor enormen Schuldenbergen, obwohl sie die Mieten immer weiter erhöht haben.

IM: Die Entschädigung wird wie gesagt weit unter dem Marktwert erfolgen. Und für die Schuldverschreibung ist auch ein langer Zeitraum von 100 Jahren vorgesehen. Dadurch haben wir dann relativ günstige Konditionen, und das ist ein Baustein, warum das auf jeden Fall funktionieren kann, auch mit bezahlbaren Mieten.

JH: Anhand des Vergleichs zu den Landeseigenen kann man sehr gut sehen, was der Unterschied zwischen Vergesellschaftung[4] und der heute gängigen Praxis ist. Die Schulden der Landeseigenen sind auch deshalb so hoch, weil der Senat ihnen ein Neubauprogramm auferlegt, aber keine ausreichende Finanzierung zur Verfügung stellt. So müssen sie den Teil des überteuerten Neubaus aus Mieteinnahmen refinanzieren.

Unter Michael Müller wurden 2021 durch die Landeseigenen Schrottimmobilien von Vonovia zu Mondpreisen am Rande der Stadt zum Marktwert von 2,5 Milliarden Euro angekauft. Auch das muss über die Mieten getragen werden. Wir können die Mietpreisspirale stoppen. Wir können die Schere zwischen Angebotsmieten und Bestandsmieten schließen. Das wird durch die Vergesellschaftung erreicht, weil dann nach dem Interesse der Mieter und kostendeckend gewirtschaftet wird.

Können Mieter*innen, die heute über hohe Mieten klagen, damit rechnen, dass »bezahlbar« heißt, dass ihre Miete sinkt?

IM: Illegal überhöhte Mieten werden mit der Vergesellschaftung auf jeden Fall gesenkt. Wir können jetzt noch nicht seriös sagen, in welchem Umfang das sein wird. Das muss man dann bei den Einzelfällen schauen. Aber was sich ändern wird: Überteuerte Mieten werden abgesenkt.

Neben der Bezahlbarkeit garantiert die Vergesellschaftung aber auch andere Werte wie Sicherheit. Willkürlichen Kündigungen und Modernisierungen, die nur zum Zweck der Mietsteigerung durchgeführt werden, wird ein Riegel vorgeschoben. Mieter werden weitreichend mitbestimmen und somit wieder mehr Einfluss auf die Entwicklung ihrer Stadt nehmen können.

Was ist mit »überteuerter Miete« gemeint, und wie würde die dann abgesenkt werden?

JH: Wir kennen die Machenschaften der Konzerne. Vonovia erfindet wahllose Merkmale[5], etwa die Anbindung an den ÖPNV, um die Miete zu erhöhen. Die haben in diversen Fällen vor Gericht nicht bestehen können. Adler lässt die Wohnungen in der Weißen Siedlung in Neukölln komplett verrotten und erhöht trotzdem die Mieten, kaputte Aufzüge werden als Merkmale in Nebenkostenabrechnungen geltend gemacht. Diese illegalen Praktiken werden wir sofort stoppen.

Gibt es dafür ein Vorbild, wenn Sie den Konzernen sagen: Wir nehmen jetzt eure Wohnungen und hier habt ihr einen Schuldschein, den bezahlen wir innerhalb von 100 Jahren ab?

IM: Es ist ja tatsächlich das erste Mal, dass Artikel 15 des Grundgesetzes angewandt wird. Wir hauchen mit diesem Vergesellschaftungsgesetz dem Artikel 15 auch das erste Mal Leben ein. Das heißt, es ist ein historischer Moment. Es gibt kein Beispiel.

JH: Für eine Vergesellschaftung in der Form noch nicht, aber Schuldverschreibungen an sich sind ein gängiges Modell. Schuldverschreibungen sind Wertpapiere, das heißt Versprechen auf zukünftige Zahlungen; diese werden von der Anstalt öffentlichen Rechts »Gemeingut Wohnen« ausgegeben. Die Konzerne können auf eine faire Entschädigung vertrauen. Wir sichern sogar den Wertverlust ab, indem wir die Schuldverschreibungen mit 3,5 Prozent verzinsen. Wenn ein Konzern sagt: »Ich brauche gerade Bargeld«, kann er am zweiten Tag nach der Vergesellschaftung diese Schuldscheine wieder verkaufen. So sagen wir auch: Take this money and leave Berlin, wir brauchen euch nicht mehr.

Im Vergesellschaftungsgesetz ist vorgesehen, dass der Wohnungsbestand in die noch zu gründende Anstalt öffentlichen Rechts übergeht. Die ist aber noch nicht weiter ausdefiniert. Dafür wollen Sie noch ein zweites Gesetz schreiben.

IM: Das Trägergesetz für diese Anstalt öffentlichen Rechts erarbeiten wir bereits und wollen das auch im nächsten Jahr fertigstellen. Diese beiden Gesetze werden zusammen als Volksbegehren eingebracht. Die gehören zusammen, denn ohne Träger kann es auch keine Vergesellschaftung geben.

Wie kann man sich die »Gemeingut Wohnen« vorstellen? Wie eine weitere landeseigene Wohnungsbaugesellschaft?

IM: Nein, viel besser. Uns geht es darum, dass wir die Vermietung ganz klar an den Bedürfnissen der Mieter ausrichten und vor allem umfassende Mitspracherechte derer sicherstellen, die in den Häusern wohnen. Es geht auch um eine Demokratisierung des Mietmarkts[6].

Der Entwurf zum Vergesellschaftungsgesetz befindet sich jetzt in der Feedbackphase. Wann rechnen Sie damit, dass die Berliner*innen erneut zur Abstimmung gerufen werden?

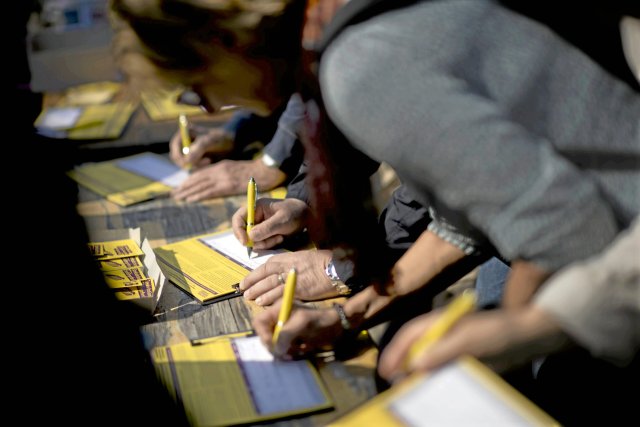

IM: Wir wollen unbedingt im nächsten Jahr das Volksbegehren einreichen und wieder Unterschriften sammeln. Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf, mit den Berliner*innen ins Gespräch zu unserem Gesetz zu kommen!

JH: In der ersten Phase müssen wir dann wieder 20 000 Unterschriften sammeln. Das schaffen wir auf jeden Fall. Dann ist nächstes Jahr auch erst mal die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Wir setzen mit diesem Gesetz auch ein Thema für den Wahlkampf nächstes Jahr. Wie es dann weitergeht, hängt auch von der Politik und den neuen Kräfteverhältnissen ab. Auch wenn wir noch nicht ganz sagen können, wann der Volksentscheid am Ende sein wird, so können wir eins bestätigen: Wir haben die Umsetzung der Vergesellschaftung selbst in die Hand genommen und sind auf Kurs! Wir kämpfen bis zur Umsetzung.

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1185536.referendum-enteignungsvolksentscheid-berlin-prozent-sind-nicht-genug.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1185552.vergesellschaftung-deutsche-wohnen-enteignen-das-schlechte-gewissen-des-senats.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1183716.deutsche-wohnen-und-co-enteignen-initiative-beauftragt-prominente-kanzlei.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1192857.sozialisierungs-konzepte-gegen-den-markt.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1189317.mietrecht-vergoldete-handtuchheizungen.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1182597.mietenwahnsinn-andrej-holm-das-wohnen-muss-demokratisiert-werden.html