Ex-FBI-Agent: »Ich will nicht ein besseres, ich will kein FBI«

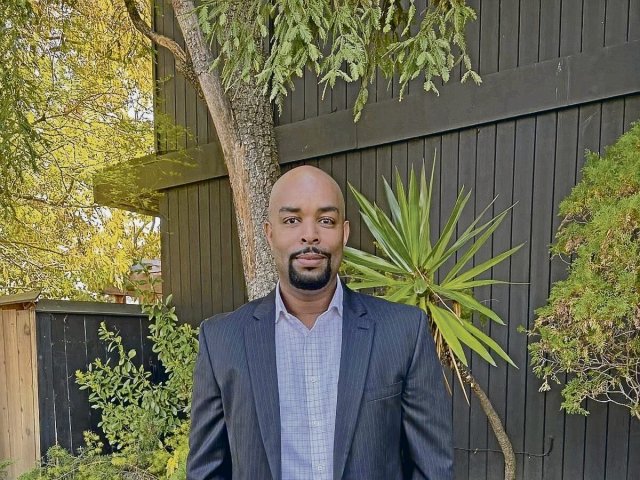

Der Ex-FBI-Agent und Whistleblower Terry Albury hält die Geheimdienste für nicht reformierbar

Herr Albury, Sie sind Insider – für wie massiv halten Sie die Praktiken des rassistischen und religiösen Profilings innerhalb des FBI?

Das ist sehr intensiv und extrem willkürlich. Um jemanden zu verfolgen, braucht es nicht viele Anhaltspunkte. Wenn Agenturen wie die CIA, das FBI oder selbst die Polizei vor Ort glauben, dass etwas mit dir nicht stimmt, dass du vielleicht einer Religion angehörst, von der sie glauben, dass sie nicht westlichen Werten entspricht, oder du aus einem Land kommst, das sie für feindlich eingestellt gegenüber dem US-Imperium halten, dann ist es sehr leicht, dich zum Ziel einer Ermittlung zu erklären.

Es gelingt schnell, einzelne Personen als Terroristen zu dämonisieren. Das traf in letzter Zeit vor allem Muslime, Menschen aus dem Nahen Osten und bestimmten afrikanischen Ländern. Aber das FBI erweiterte das Panorama um jene, die vielleicht in eine Moschee gehen oder die aus Sicht der Ermittler falsche Freunde haben. Dann fällst du in deren Netz, und sie identifizieren dich entweder als ein Ziel oder sie versuchen, dich als Informanten anzuwerben. Und wenn du das dann ablehnst und sagst, du fühlst dich nicht ganz wohl dabei, mit der Geheimpolizei zusammenzuarbeiten, dann wirst du von ihnen selbst als Terrorist betrachtet.

Ich bin in der DDR aufgewachsen. Da gab es die Staatssicherheit, die auch massiv die Bevölkerung ausspionierte. Für Menschen, die sich nicht als Informanten anwerben lassen wollten, wurde oft als Ausweg beschrieben, ganz offensiv im eigenen Umfeld zu verbreiten, dass man angesprochen wurde, sich aber verweigert hat. Kann das auch in den USA funktionieren?

Gut, dass Sie das ansprechen. Ja, es kann funktionieren. Oft genug wird es aber auch genau andersherum eingesetzt. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der mir empfahl: Wenn du jemanden rekrutieren willst und der sich weigert, sag ihm einfach, dass du all seinen Freunden erzählen wirst, er sei schon ein Informant. Das ist ein mächtiger Trick, denn man erzeugt ein Klima der Angst und des permanenten Misstrauens. Das wurde angewandt gegen die Schwarze Community, gegen die Friedensbewegung, gegen die Linken in diesem Land, zuletzt gegen die muslimische Gemeinschaft. Und aktuell sind die Palästina-Unterstützer an der Reihe.

Das heißt also, dass man einerseits recht schnell zum Terroristen erklärt werden kann. Es bedeutet aber auch, dass all die Statistiken der Sicherheitsbehörden über die Anzahl von Terroristen wahrscheinlich stark aufgebauscht sind?

Genau. Sie kennen sicher das Ponzi-System?

Dieses Schneeballsystem, mit dem immer neue Anleger gefunden werden, deren Einsätze dann dafür benutzt werden, den früher Angeworbenen etwas auszuzahlen?

Ja. Und der Krieg gegen den Terror ist genau so ein Ponzi-System. Je mehr Leute daran glauben, umso mehr wird es akzeptiert. Und es wird Geld damit gemacht! Neben dem militärisch-industriellen Komplex gibt es inzwischen den Terrorismus-Industrie-Komplex, dazu noch die ganze Gefängnisindustrie.

Es profitieren also jede Menge Akteure davon. Wann begannen Ihre Zweifel an der Sinnhaftigkeit Ihrer Arbeit für das FBI?

Es war ein Prozess. Ich wachte nicht irgendwann auf und dachte: Oh Mist, das FBI ist aber eine ganz schreckliche Behörde, und ich muss aufdecken, was da geschieht. Nein, wir machen alle irgendwie Zugeständnisse. Und auch die Dinge, die uns stören, versuchen wir zu objektivieren und zu rechtfertigen.

Ich kam 2001 direkt vom College zum FBI und hatte meine Ideale. Ich wollte Sextourismus verhindern und die Ausbeutung von Kindern. Anfangs, als Praktikant noch zu College-Zeiten, machte ich genau das. Dann aber kam der 11. September, und ich wurde zum »Krieg gegen den Terror« versetzt. Bei dieser Arbeit musste ich eine ganze Reihe schlechter, moralisch fragwürdiger Vorfälle erleben; Verhaltensweisen, von denen ich wusste, dass sie weder mit meinen Werten in Einklang stehen noch mit den Werten, die eine Organisation haben sollte, von der ich glaubte, dass sie der Gemeinschaft dient.

Können Sie ein paar Beispiele für solche Vorfälle nennen?

Da ist schon die Art und Weise, wie Ermittlungen eröffnet werden. Es war sehr willkürlich und richtete sich teilweise gegen völlig Unschuldige. Die Ermittlungen gegen sie wurden teilweise aber über zehn Jahre geführt. Wenn ich dann bei einer Überprüfung dieser Fälle sagte, dafür gibt es weder eine juristische Basis noch irgendein berechtigtes geheimdienstliches Interesse, wurde mir gesagt, dass ich dennoch weiter ermitteln solle. Man übte Druck aus mit dem Einwanderungsrecht und schüchterte Menschen, die reisen wollten, mit der sogenannten No-Fly-Liste ein. Es gab einfach sehr viele Dinge, bei denen ich nicht mehr mitmachen wollte.

Nun ist diese Praxis, die Sie da beschreiben, nicht nur moralisch verwerflich. Das endlose Weiterverfolgen von Fällen, für die es eigentlich keine Grundlage gibt, bindet ja auch unnötig Ressourcen. Wie würden Sie ein FBI konfigurieren, das nicht nur moralischen Standards entspricht, sondern auch noch effektiv arbeitet?

Tolle Frage! Ich mag Geschichte und ich schätze den Historiker Howard Zinn sehr. Er sagte etwas, das in engem Zusammenhang zu Ihrer Frage steht: Wenn man Terrorismus stoppen will, muss man selbst aufhören, ein Terrorist zu sein.

Auf wen bezog sich Howard Zinn da?

Auf die US-Regierung. Wenn wir wirklich unser System und unsere Kultur reformieren wollen, dann müssen wir einen genauen Blick auf die Regierungspraxis werfen. Wenn die USA Bomben auf ein Dorf im Jemen abwerfen, nennt man das »Außenpolitik«. Aber was machen die Huthi dann? Sie schießen, in Zusammenarbeit mit dem Iran und anderen Gruppen, Raketen auf Tel Aviv. Diese Vorgänge sind doch eng miteinander verbunden. Wir sollten endlich aufhören, andere Leute, andere Länder zu bedrohen. Was mit Kuba geschieht, ist nichts anderes als eine Art Terrorismus gegen einen souveränen Staat.

Ich glaube nicht, dass es möglich ist, das FBI oder die CIA einfach zu reformieren, sie moralisch achtbarer zu machen. Sie werden immer tun, was ihnen die Regierung vorgibt, was in deren Interesse liegt. Was interessiert die USA an Burkina Faso, diesem kleinen afrikanischen Land? Eigentlich nichts. Aber stop, dort gibt es jede Menge Bodenschätze. Und so rechtfertigt man das Eingreifen. Deshalb will ich nicht ein besseres FBI. Ich will gar kein FBI!

Wie war es für Sie als langjähriger Staatsdiener, vom Staat ins Gefängnis gesteckt zu werden?

Es war eine Erfahrung. Gefängnis ist kein Spaß. Aber es ist auch nicht die schlimmste Sache der Welt, besonders dann nicht, wenn du dich als politischen Gefangenen begreifst. Ich denke, in einem weiteren Sinne sind viele Gefangene politische Gefangene, denn die Verbrechen, derer sie beschuldigt werden, haben oft politische Ursachen. Jemand, der arm ist und etwas zu essen stiehlt, wird ins Gefängnis gesteckt. Jemand, der Drogen verkauft, um seinen eigenen Konsum zu finanzieren, ebenfalls. Er wird kriminalisiert, genau wie jemand, der eine Wahrheit ausspricht, die man nicht hören will. Das ist alles politisch. Im Gefängnis erfuhr ich von der Geschichte von Hans und Sophie Scholl, lernte einiges über die Weiße Rose oder auch die Berrigan-Brüder hier in den USA.

… Kriegsgegner, die mehrfach eingesperrt wurden.

All diese Beispiele gaben mir Kraft.

Was machen Sie gegenwärtig?

In mein altes Feld kann und will ich nicht zurück. Ich versuche, mit allen möglichen Arbeiten meine Familie zu ernähren. Und ich bin froh darüber, dass sie mir beigestanden haben, meine Frau wie auch meine Kinder.