Geistige Mitte für viele

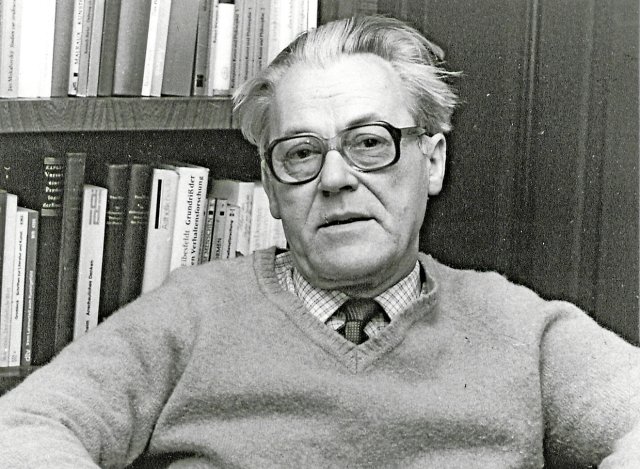

Eine Erinnerung an den DDR-Philosophen Wolfgang Heise zu seinem 100. Geburtstag

In seiner Einführung in die Geschichte der Ästhetik, die uns Wolfgang Heise Anfang der 1980er Jahre in der Humboldt-Universität gab, betonte er: »Es gibt nichts Selbstverständliches. ›Selbstverständlich‹ ist ein bloßer Ausdruck der Unbewußtheit von Zusammenhängen. Philosophisch-wissenschaftliche Kultur zeigt sich eben darin, dass sie nichts als selbstverständlich nimmt – so wenig die Luft, die wir atmen und selbst das Atmen selbstverständlich sind.« Für uns war das ein ungewohnter Ton. Waren wir doch von Kindesbeinen an durch manchen Schullehrer sowie durch Medien mit allerlei (vermeintlichen) Gewissheiten, besonders über die weitreichenden Perspektiven des realen Sozialismus konfrontiert worden. Hier begegneten wir stattdessen einem Lehrer, der uns zum Zweifeln und Hinterfragen, im Geiste der europäischen Aufklärung zum Selbstdenken anregte.

Heises Feststellung implizierte dabei, dass auch das, was er uns in den Vorlesungen bot, nicht als etwas Gewisses genommen werden durfte. Bei dem außerordentlichen geistigen Reichtum, den er, teils vorlesend, teils extemporierend, in ruhig voranschreitender Darstellung vor uns entwickelte, war man leicht dazu geneigt gewesen. Die Geschichte der Ästhetik seit dem Altertum wurde hier in Einheit mit der Geschichte der Philosophie und in engem Bezug zu dem jeweils zeitgenössischen künstlerischen Schaffen vorgetragen. Dabei schien es fast so, als sei Heise selbst aus einer kulturell reichen Epoche zu uns herübergekommen, ja, als erführen wir alles quasi aus erster Hand.

Die Zeit, in der Heise seine frühen Prägungen erhielt, erbrachte zweifellos bedeutende schöpferische Leistungen, aber es waren zugleich Jahre extremer sozialer Konflikte. Am 8. Oktober 1925 in Berlin geboren, wuchs er in einem kommunistisch orientierten, dabei in bürgerlich-progressiver Bildungstradition stehenden Elternhaus auf. Die Kunstsinnigkeit der Eltern, auch der analytische, wissenschaftliche Geist des Vaters Wilhelm Heise gingen auf ihn über. Der Bruch zwischen seinem schon früh entwickelten geistigen Leben mit Literatur, bildender Kunst, Musik und dem lärmenden Eintreten der faschistischen Unkultur war eine ebenso furchtbare wie wegweisende Erfahrung. Als Sohn einer jüdischen Mutter – Edith Heise, geborene Hirschhorn – hatte er keine Chance auf ein Studium in Nazideutschland, 1944 wurde er in ein Zwangsarbeitslager in Zerbst verbracht. Dort hatte er, in innerem Widerstand, für freie Minuten Hölderlins »Hyperion« in der Hosentasche verstaut.

Nach dem Ende der Naziherrschaft lag für ihn die Teilnahme am Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft nahe. Nur dieser Weg verbürgte ihm, dass Faschismus künftig verhindert werden könne. Es war sein (mit anderen geteilter) Gedanke, dass man die großen Hervorbringungen der Weltkultur als eine mächtige Ressource für diesen emanzipatorischen sozialen Versuch erschließen, produktiv machen müsse. Heise vermochte es wie kaum ein anderer, sich diese, immer auch in Bezug auf die soziale Aktualität, geistig zu eigen zu machen und an andere weiterzugeben.

Ab 1946 Student der Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin war er dort später selbst Lehrer und Professor der Philosophie und wurde kurzzeitig sogar Dekan – bis er wegen einer verweigerten Unterschrift gegen Robert Havemann 1966 aus dem Amt entfernt wurde. Der Konflikt trat wohl zwangsläufig ein: Das tiefe, ernsthafte wissenschaftliche und gesellschaftliche Anliegen, das Heise motivierte, antrieb, musste mit den vielfach bürokratisch und destruktiv gewordenen universitären und sozialen Strukturen immer wieder kollidieren. Dabei stand er bei denjenigen, die sich einen unverstellten Blick bewahrt hatten, für Glaubwürdigkeit und menschliche Integrität wie kaum ein anderer. In einer Mischung aus einer gewissen Zurückhaltung, aber sachlicher und persönlicher Konsequenz, gegebenenfalls bis zum Äußersten, war er ein spezieller Typus der – für das 20. Jahrhundert charakteristischen, aber schwindenden – Gruppe engagierter Intellektueller.

Von dieser Grundhaltung zeugt auch das Schreiben, das er im November 1976 zur Ausbürgerung Wolf Biermanns, der sein Schüler war, nicht etwa an westliche Medien, sondern an das Politbüromitglied Kurt Hager sandte. Darin heißt es: Ich halte die Maßnahme seiner Ausbürgerung in Inhalt und Form für schädlich. Sie hat nach innen Vertrauen zerstört ... Nach außen hin ... entstand der Eindruck, ein Konformismus polizeistaatlicher Prägung sei in unserer Republik Zwangsnorm.« Der sich hier ebenso persönlich wie von sozialer Verantwortung motiviert äußerte, war längst für viele Menschen in der DDR eine geistige Mitte geworden, nicht nur für Generationen von Studenten, sondern ebenso für Künstler und Wissenschaftler wie Heiner Müller, Christa Wolf, Volker Braun, Adolf Dresen, Roland Paris und Rudolf Bahro, denen er Gesprächspartner, Freund und Ratgeber war. Als er nach seinem frühen, am 10. April 1987 eingetretenen Tod im Senatssaal der Humboldt-Uni geehrt wurde, konnte man den Eindruck gewinnen, dass im Publikum beinahe die gesamte Kulturszene des Landes anwesend war.

Wolfgang Heise hinterließ ein umfangreiches Werk mit dem Schwerpunkt Geschichte der Ästhetik und Philosophie, wobei »Bild und Begriff« (mit Jürgen Kuczynski, 1975), »Realistik und Utopie« (1982) sowie die posthum von Rosemarie Heise herausgegebenen Bände »Höderlin. Schönheit und Geschichte« (1988) und »Die Wirklichkeit des Möglichen« (1990) hervorgehoben seien. Ein innovativer, unter anderem in der Auseinandersetzung mit dem ungarischen Philosophen Georg Lukács gewonnener Grundgedanke Heises war, dass es einen einheitlichen, insbesondere Philosophie und Dichtung übergreifenden historischen Erkenntnisprozess gibt. In seinem Werk sind noch immer Schätze zu heben.

»Für mich gehörte Wolfgang Heise zu jenem Netzwerk von Freundschaften, das in keinem künftigen Geschichtsbuch erwähnt werden wird, das sich aber über das ganze Land erstreckte und uns leben half«, schrieb Christa Wolf. Und Heiner Müller bekannte: »Wolfgang Heise war sehr wichtig für mich ... Er hat jahrzehntelang versucht, die Vernunft ... zu behaupten in einer zunehmend absurden und irrationalen Welt, in einem System, das langsam in den Veitstanz überging ... Als ich erfuhr, daß er tot ist, habe ich zum ersten Mal seit Jahrzehnten geweint.«

»Er hat jahrzehntelang versucht, die Vernunft ... zu behaupten in einer zunehmend absurden und irrationalen Welt.«

Heiner Müller über Wolfgang Heise

Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1194589.wolfgang-heise-geistige-mitte-fuer-viele.html