Physik-Nobelpreis: Von Tunneln in Schaltkreisen

Mit ihren Untersuchungen quantenmechanischer Effekte haben die Physik-Laureaten die Grundlagen für die heutige Quantencomputer-Technologie gelegt

Dieses Jahr werden John Clarke von der University of California, Michel H. Devoret von der Yale University und der University of California und John M. Martinis, ebenfalls von der University of California in den USA, mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Die drei Forscher werden für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunneleffekts und der Quantisierung von Energie in einem elektrischen Stromkreis geehrt.

Der Tunneleffekt ist eine der zahlreichen Besonderheiten der Quantenphysik[1]. Er besagt, dass etwa ein Elektron oder anderes atomares Teilchen sich durch eine Potenzialbarriere bewegen kann, auch wenn seine Energie dafür eigentlich nicht ausreicht. In der klassischen Physik ist so etwas vollkommen ausgeschlossen. Das wäre etwa so, als ob eine Murmel, die sich auf einem hügeligen Parcours bewegt, auf einmal auf der anderen Seite eines Hügels auftaucht – obwohl ihre Geschwindigkeit zu gering ist, um es über den Kamm zu schaffen.

Dieser Effekt wurde bereits kurz nach der Formulierung der Quantenmechanik durch Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger vorhergesagt. Damit ließen sich insbesondere in der Kernphysik einige bedeutende Phänomene erklären. So spielt der Tunneleffekt einerseits beim radioaktiven Zerfall eines Atomkerns eine entscheidende Rolle, weil etwa die ausgesandten Alphateilchen eigentlich im Atomkern gebunden sind, aber dank des Tunneleffekts in die Umgebung freigesetzt werden können. Und andererseits funktioniert die Energieerzeugung durch Kernfusion im Zentrum der Sonne nur, weil die gegensätzlich geladenen Protonen sich dank des Tunneleffekts nahe genug kommen, um miteinander zu verschmelzen.

Aber lange war unklar, welche besonderen Möglichkeiten der Tunneleffekt auch für technologische Anwendungen mit sich bringen könnte. In den 60er und 70er Jahren brachte die Entwicklung der Halbleitertechnik dann wichtige Durchbrüche mit sich, die auch mit dem Tunnel- und anderen Quanteneffekten zu tun hatten. So erhielten die drei Theoretiker John Bardeen, Leon N. Cooper und Robert Schrieffer im Jahr 1972 den Physik-Nobelpreis für ihre Erklärung der Standard-Supraleitung – daneben gibt es noch exotische, schlecht verstandene Arten der Supraleitung. Und 1973 erhielten Leo Esaki und Ivar Giaever den Physik-Nobelpreis gemeinsam mit Brian Josephson für ihre Arbeiten über Tunneleffekte in Halb- und Supraleitern.

All diese Arbeiten waren die direkten Vorläufer für die Forschung der diesjährigen Preisträger und bildeten die Grundlage für viele weitere Entwicklungen, wie sie heute vor allem bei Quantencomputern eingesetzt werden. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die nach ihrem Erfinder benannten Josephson-Kontakte. Es handelt sich hier um einen speziell präparierten Supraleiter.

In einem normalen Supraleiter[2] können Elektronen frei fließen, ohne dabei elektrischen Widerstand zu erfahren. Dies wird laut der Theorie der Standard-Supraleitung dadurch erklärt, dass sich je zwei Elektronen zu sogenannten Cooper-Paaren zusammenschließen, sodass sie als quantenmechanisches Kompositteilchen nunmehr an störenden Hindernissen im Leitermaterial »vorbeitunneln« können.

Was aber, wenn man einen zusätzlichen, makroskopischen Widerstand in einen solchen Supraleiter einführt? Wenn man also zum Beispiel den Supraleiterdraht an einer Stelle durchschneidet und dieses Stück durch ein dünnes, aber nichtleitendes Material ersetzt? Dann erhält man einen sogenannten Josephson-Kontakt, der sich durch besondere Quanteneigenschaften auszeichnet. Denn obwohl dieser Stromkreis eigentlich unterbrochen ist und laut der klassischen Physik kein Strom fließen dürfte, können die Elektronen doch durch die Unterbrechung hindurchtunneln.

Das sollte es möglich machen, den Tunneleffekt sogar auf der makroskopischen Ebene nachzuweisen und nicht nur bei atomaren Systemen – wie üblich bei Quanteneffekten. Denn solche Stromkreise können durchaus viele Zentimeter groß sein. Der experimentelle Nachweis erforderte aber noch viele neue Ideen. Und hier treten die jetzt geehrten Preisträger auf die Bühne. An der University of California in Berkeley arbeitete damals John Clarke mit seinem Doktoranden John Martinis und dem aus Paris stammenden Postdoc Michel Devoret an solchen Stromkreisen.

Der Tunneleffekt ist eine der zahlreichen Besonderheiten der Quantenphysik.

Bei ihren bahnbrechenden Experimenten Mitte der 80er Jahre gelangen den Dreien mehrere wichtige Innovationen. So konnten sie die quantenphysikalischen Effekte hochpräzise gegenüber störenden äußeren Einflüssen abschirmen. Dazu gehören insbesondere die Wärmestrahlung und elektromagnetisches Rauschen, was schnell die empfindlichen Quanteneffekte übertönen oder zunichtemachen kann. Deshalb arbeiten solche supraleitenden Bauteile meistens bei sehr tiefen Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt.

Die drei Forscher speisten dann einen schwachen Strom in einen Supraleiter mit einem Josephson-Kontakt. Dank des Tunneleffekts sollte der Strom nun aus dem unterbrochenen Stromkreis »ausbrechen« können. Es gelang ihnen nicht nur, dies zu messen. Sondern sie ersannen auch eine neue Technik, um solche Materialsysteme und ihre Quanteneigenschaften im Detail zu untersuchen. Dazu leiteten sie Mikrowellen auf den Supraleiter. Auf diese Weise konnten sie diskrete, quantisierte Energiezustände im System sichtbar machen, wie sie für Quantensysteme typisch sind. Nimmt man die Messungen zusammen, waren damit eindrucksvoll der makroskopische Tunneleffekt sowie der Quantencharakter eines Supraleiters mit Josephson-Kontakt erwiesen.

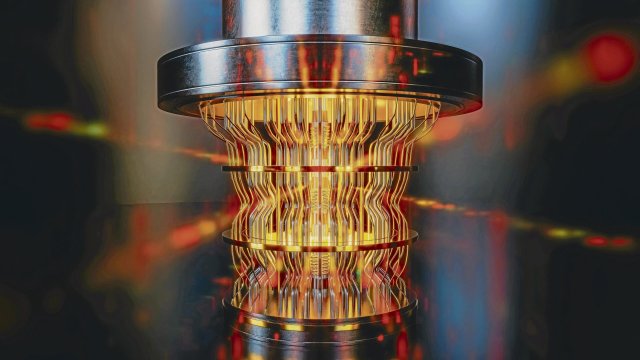

Heute kennt man makroskopische Quantenzustände auch bei ganz anderen Systemen, etwa bei sehr kalten, ausgedehnten Quantengasen[3] wie den sogenannten Bose-Einstein-Kondensaten. Aber für konkrete Anwendungen in der Quantentechnologie und insbesondere für das Quantencomputing spielen Josephson-Kontakte die wichtigste Rolle. Die bislang größten Quantencomputer[4] wurden mit tiefgekühlten Chips aus solchen Komponenten gebaut.

Ob in Zukunft vielleicht andere Quantentechnologien ihnen den Rang strittig machen können, gilt in der Wissenschaft allerdings als offen. Denn die supraleitenden Bausteine sind hochempfindlich, und es könnte sich als außerordentlich schwierig erweisen, viele Tausend von ihnen zu einem funktionierenden Quantenprozessor zusammenzusetzen. Viele Forschergruppen weltweit erproben deshalb andere Arten von Quantenbausteinen, etwa neutrale Atome, Ionen oder speziell designte Materialien wie Stickstoff-Fehlstellen in Diamant. Man darf gespannt sein, in welche Richtung das Gebiet sich entwickeln wird.

John Martinis ist jedenfalls nicht nur als Forscher weiter auf dem Gebiet aktiv, sondern unterstützt auch die industrielle Umsetzung. Früher war er Leiter der Abteilung für Quanten-Hardware bei Google, jetzt ist er als Mitbegründer des Startups Qolab tätig, das einen Quantencomputer auf Basis solcher supraleitender Quantenbits entwickeln möchte.

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1188687.quantenphysik-das-prinzip-sowohl-als-auch.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1175945.supraleiter-lk-ist-wahrscheinlich-doch-kein-wundermaterial.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1187143.physik-hoechste-praezision-im-weltall.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1193837.klima-und-ki-supercomputer-geht-an-den-start.html