»Charlie Brown? Wie ich ihn hasse!«

Kinder mit Erwachsenen-Problemen: Die »Peanuts« feiern ihren 75. Geburtstag

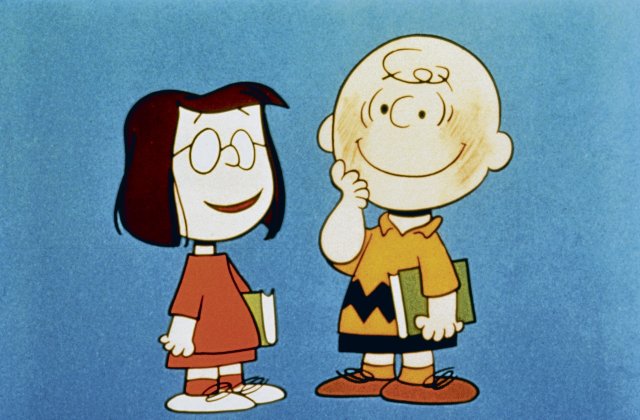

Das war ein neuer Ton im US-amerikanischen Zeitungscomic der frühen 50er, der von Abenteuer-Genres dominiert wurde. Auf einmal unterhalten sich Kleinkinder mit Erwachsenenproblemen. Charlie Brown und Peppermint Patty gehen spazieren. »Ich mache mir Sorgen um die Zukunft«, sagt Charlie. Sie bleiben stehen, Patty antwortet entgeistert: »Aber warum denn? Du bist jung und voller Leben!« Sie setzen sich auf den Bordstein. »Du hast wahrscheinlich noch sechzig Jahre vor dir!« Charlie legt die Hände in den Schoß. »Das ist es ja, was mir Angst macht!«

Nach 1945 wurden die USA das westliche Entwicklungsmodell weltweit. Sie versprühten Optimismus und versprachen ewige Prosperität, unaufhaltsamen technischen Fortschritt und jede Menge Aufstiegsschancen. Die »Peanuts«[1] sollten da eigentlich gar nicht vorkommen. Doch Anfang Oktober 1950 erschienen sie zum ersten Mal in sieben US-Zeitungen. Auf einmal hängt da diese tiefschwarze Wolke des Defätismus über den Köpfen der Menschen.

Charles M. Schulz hat zugegeben, dass er die eigene Kindheit in Saint Paul, Minnesota, als Vorlage genommen hat. Der von allen Sparky genannte Junge ist ein schüchternes, verhätscheltes Einzelkind, das sich im kleinen Friseursalon des Vaters halbwegs in Sicherheit wiegt vor der verstörenden, gemeinen, gewalttätigen Welt da draußen. Ein vergrübelter Melancholiker mit enormen Selbstzweifeln – wie sein Alter Ego Charlie Brown. Im ersten gedruckten Zeitungs-Strip spaziert der mit verunsichertem Grinsen an zwei Mitschülern vorbei. »Der gute alte Charlie Brown«, sagt der eine laut und wiederholt es sogar. Im letzten Panel dann der Nachsatz, da ist der Angesprochene bereits außer Sicht- und Hörweite. »Wie ich ihn hasse!«

Schulz überwindet das Gefühl der Unzulänglichkeit, indem er es zwanghaft thematisiert und im Witz zumindest momenthaft vergessen macht. Der Strip ist seine tägliche Meditation über das Scheitern – deshalb erkennen sich auch alle anderen auf die eine oder andere Weise im »Peanuts«-Suburbia wieder. Das macht die enorme Anschlussfähigkeit dieser Vier-Panel-Kürzestgeschichten aus.

Charlie Brown ist der paradigmatische Loser, aber auch die anderen Protagonisten stecken voller Marotten, die ihnen immer wieder auf die Füße fallen. Der hochbegabte Linus etwa kann sich nicht trennen von seiner Schmusedecke (»Security Blanket« im Original und als solche bekommt sie sogar einen Eintrag ins Wörterbuch) und glaubt zum ewigen Kopfschütteln seiner Freunde an den »Großen Kürbis«, eine Art Weihnachtsmann-Ersatz. Schroeder lebt in seiner eigenen Welt, in der neben Beethoven nicht viel Platz hat. Jedenfalls nicht die egomane, zur Gewalttätigkeit neigende Lucy, die sich immer wieder lasziv wie eine Barsängerin auf sein Klavier lehnt und ihn zu umgarnen versucht. Natürlich erfolglos. Wirklich glücklich in dieser Comic-Kleinstadtwelt ist nur der anthropomorphe Beagle Snoopy, dieser »Weltmeister des Tagtraumes«[2], wie ihn Joachim Kalka in seiner konzisen, unbedingt lesenswerten Monografie »Peanuts. 100 Seiten« bezeichnet, der als Kampfpilot, Anwalt, Fremdenlegionär oder als gestrenger Boy-Scout-Leader erstaunliche Abenteuer erlebt und den Strip mit der Zeit mehr und mehr vereinnahmt.

Der große »Peanuts«-Semiotiker Umberto Eco erkennt in Schulz’ Figuren eine »monströse infantile Reproduktion aller Neurosen eines Bürgers der modernen Industriegesellschaft«, aber Schulz gibt seinem Comic neben seinem hintersinnigen Humor gleich noch eine weitere ästhetische »Security Blanket« mit auf den Weg, die das zerschlissene Nervenkostüm des Nachkriegsmenschen wieder halbwegs bedeckt. Der Strip bebildert ausschließlich Kindheit, die meistens positiv besetzt ist – als Hort der Zuversicht, Liebe und Geborgenheit. Tatsächlich kommen Erwachsene in den vier Panels nicht vor, anfangs immerhin noch akustisch, aber auch diese Referenz an die adulte Welt verschwindet mit den Jahren. Entfremdung, Ausgrenzung, sozialer Anpassungsdruck, Versagensängste in der kapitalistischen Leistungsgesellschaft und nicht zuletzt die spirituelle Unbehaustheit des modernen Menschen, all das findet hier also nur im Diminutiv statt, ins Erträgliche verkleinert.

Aber es ist trotzdem da. Der Comic-Autor Garry Trudeau (»Doonesbury«) bezeichnete die »Peanuts« als »den ersten Beat-Strip«, die Panels »vibrierten geradezu, so stark war die Entfremdung der 50er-Jahre zu spüren«. Tatsächlich beginnt Schulz’ große Zeit, als sich Mitte der 60er Jahre eine echte Gegenkultur formiert und bald Einfluss auf den gesellschaftlichen Mainstream gewinnt. Dutzende Zeitungen drucken den täglichen Strip jetzt parallel, Sammelbände erscheinen, Zeichentrickfilme, ein Broadway-Musical, und schließlich geht das »Peanuts«-Personal auf T-Shirts, Kaffeetassen und Bettbezügen in den globalen Alltag ein und macht seinen Schöpfer zu einem schwerreichen Mann.

Der Strip ist Schulz’ tägliche Meditation über das Scheitern – deshalb erkennen sich auch alle anderen im »Peanuts«-Suburbia wieder.

-

Berückend ist seine Leichtigkeit. »In ihrer Bestform«, schreibt Art Spiegelman kurz vor Schulz’ Krebstod im Jahr 2000, »waren die ›Peanuts‹ von der Reinheit und Tiefe eines Haiku … nur leichter zu verstehen.« Ihm gelingt es, die existenziellen Fragen im ganz Kleinen zu spiegeln, sie symbolisch zu verdichten, ohne dass diese Symbolik aufdringlich wäre. Es bleibt immer noch ein unangestrengter, leicht konsumierbarer, witziger Comic-Strip. Dieses Sprechen auf »zwei unterschiedlichen Bedeutungsebenen«, wie es Umberto Eco formuliert, zeichnet seine Strips schon früh aus. »Ich war gerade beim Spielplatz«, erzählt Linus dem mal wieder an der Mauer hockenden Charlie Brown. »Dort kann man jetzt Hufeisen werfen. / Ist vielleicht ganz lustig … Was meinst du?« Charlie Brown stützt seinen Kopf nachdenklich in die Hände. »Endlich wieder was Neues zum Verlieren.«

Schon früh zeigt sich Schulz auch als Meister der Standardsituationen. Er macht das Gesetz der Serie fruchtbar und spielt mit dem Spaß des Lesers am Wiedererkennen von bekannten Motiven, die er ständig neu variiert. Die Lästereien über Charlies Kopfform, sein Scheitern beim Steigenlassen eines Drachen, Linus’ Genialität, die sich früh zeigt in seinen unglaublichen Bauklötzchen-Konstruktionen, Lucy, die Charlie den Football wegzieht und ihn damit zu Fall bringt – all das bekommt seine volle komische Verve erst nach der dritten, vierten Variation.

Als Schulz am 14. Dezember 1999 – nach fast 50 Jahren und nicht ganz 18 000 Strips – wegen seiner schweren Krankheit in den Ruhestand geht, er sieht nur noch verschwommen und seine Hände zittern, erreichen ihn unzählige Mitleidsbekundungen aus aller Welt. Schulz trauert am meisten. »Das war nicht meine Entscheidung«, beklagt er sich. »Er wurde mir weggenommen.«

Joachim Kalka: Peanuts. 100 Seiten. Reclam, 100 S., br., 12 €.

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1107022.lust-auf-literatur-fuer-einen-gegenkanon.html?sstr=gegenkanon

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1117154.der-oster-beagle-kommt.html?sstr=charlie|brown

Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1194594.peanuts-charlie-brown-wie-ich-ihn-hasse.html