Koalition der Mörder

Vor 60 Jahren töteten Militär und islamische Verbände in Indonesien Hunderttausende Kommunist*innen. Die westlichen Staaten sahen wohlwollend zu

Kaum eine Nachricht war es der Weltpresse wert, als mindestens eine halbe Million indonesischer Kommunist*innen zwischen Oktober 1965 und Februar 1966 ermordet wurden. In der »Australian Financial Times«, die aufgrund der geografischen Nähe immerhin berichtete – wenn auch mit kaum verhohlener Sympathie für die Schlächter –, wunderte sich deren Indonesien-Experte Robert Elegant noch fast ein Jahr später über »das mangelnde Interesse der Außenwelt am größten Massenmord seit dem nationalsozialistischen Völkermord in Europa und den gegenseitigen Morden, die die Teilung Indiens und Pakistans begleiteten«. Die Welt habe wenig gewusst, so seine durchaus triumphale Einschätzung, »und es schien sie sogar noch weniger zu kümmern, vielleicht deshalb, weil die Opfer nur Kommunisten und kommunistische Sympathisanten waren.« Bereits inmitten des Gemetzels hatte der deutsche Botschafter Luitpold Werz in Jakarta ganz ähnliche Beobachtungen gemacht: »Wenn man sich vergegenwärtigt, daß 86 100 in Hiroshima starben, kann man nur überrascht sein, wie wenig die höhere Zahl der Opfer indonesischer Säuberung hiernach in der Weltöffentlichkeit beachtet wurde«, berichtete er im Februar 1966 ins ferne Bonn.

Das Desinteresse war umso erstaunlicher, als Indonesiens charismatischer Präsident Sukarno, dessen Absetzung den Massenmorden folgte, zuvor zu internationalem Ruhm gelangt war. Er hatte 1955 die Konferenz im heimatlichen Bandung einberufen, die 1961 in der Gründung der blockfreien Staaten gemündet war. Als einen »Aufbruch der Underdogs der Menschheit« beschrieb der dort anwesende afroamerikanische US-Journalist Richard Wright voller Hoffnung das erste Treffen von 29 gerade entkolonialisierten Staaten. Auch Indonesien war erst 1949 nach einem blutigen Krieg mit etwa 300 000 Toten von den Niederlanden unabhängig geworden. Sukarno war neben Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah und Gamal Abdel Nasser eines der Gesichter dieses antiimperialistischen Aufbruchs. Über kaum ein Land des Globalen Südens war daher in den 1950er und frühen 1960er Jahren so intensiv berichtet worden wie über Indonesien.

Brüchiger Antiimperialismus

Im »Land der 6000 Inseln«, wie Sukarno seinen neuen Staat gerne bezeichnete, sollte die kooperative und eigenständige Entwicklung durch das von ihm geprägte Akronym Nasakom garantiert werden. Dies meinte die Herstellung eines – unter präsidialer Herrschaft stehenden – Konsenses der drei am Kampf gegen die Niederländer beteiligten Gruppen: der Nationalisten und des von ihnen dominierten Militärs, der islamischen Verbände und Parteien sowie der Kommunistischen Partei (PKI). Nichts aber konnte darüber hinwegtäuschen, dass dieses Bündnis ebenso wie das System der »gelenkten Demokratie« äußerst fragil war.

Dies betraf zunächst die politischen Differenzen. So waren etwa die Spitzen des Militärs, darunter auch der ranghöchste General Abdul Haris Nasution, strikt prowestlich und antikommunistisch. Noch während des Unabhängigkeitskrieges etwa hatten 1948 Verbände unter dem Befehl Nasutions in der Stadt Madiun eine kommunistische Erhebung mit außergewöhnlicher Brutalität niedergeschlagen – 30 000 Aufständische wurden dabei getötet. Trotzdem hatten die Generäle danach noch, sowohl 1952 als auch 1958, wegen eines zu starken Einflusses der PKI gegen Sukarno zu putschen versucht. Zudem passte die ausgesprochen traditionalistische und regressive Ideologie der islamischen Gruppen so gar nicht zu den Modernisierungsideen Sukarnos und der PKI.

Den Hintergrund dieser Auseinandersetzungen bildeten naturgemäß soziale Konflikte, die sich aufgrund der weitgehend agrarischen Prägung des Landes – 1965 lebten immer noch 85 Prozent der Bevölkerung auf dem Land – wie so häufig um die Landverteilung drehten. In einer 1964 von der Regierung in Auftrag gegebenen Studie indonesischer Soziologen hieß es dazu: »Landbesitz, Status und Prestige, Generationenkonflikte und Konflikte zwischen den Geschlechtern werden häufig zu Quellen ernsthafter Spannungen.« Nach den Ergebnissen dieser Untersuchung besaßen damals 67 Prozent aller Bauern weniger als einen halben Hektar Ackerfläche und 42 Prozent des Landes waren nach wie vor in den Händen von Großgrundbesitzern.

Sukarnos 1960 erlassene Landreform, nach der Landbesitzungen auf fünf Hektar beschränkt werden sollten, war weitgehend verpufft. Lediglich 200 000 Hektar waren bis 1965 an Landlose übergeben worden. Zu groß war der Widerstand der ländlichen Eliten, des mit ihnen verbündeten rechten Flügels von Sukarnos nationalistischer Staatspartei PNI und des Militärs, dessen Spitzen sich mit großzügigen Spenden der Landlords ein üppiges Zubrot verdient oder, nicht selten illegal, selbst Ländereien angeeignet hatten. Nicht einmal die im Januar 1965 verfügten Verstaatlichungen von ausländischen Besitzungen, etwa den großen Kautschuk-Plantagen von Goodyear oder US-Rubber, konnten schließlich durchgesetzt werden.

Vollends eskalierten die Spannungen durch die Dürren, die vom Herbst 1963 bis ins Frühjahr 1964 Java, wo über die Hälfte der Bevölkerung Indonesiens lebte, und Bali heimsuchten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters drohten über eine Million Menschen zu verhungern. Immer mehr Bauern verloren ihr Land, zogen in die Städte oder mussten sich weitaus häufiger als billige Landarbeiter verdingen, wenn sie nicht gänzlich vertrieben wurden. »Landstreicher gehören nun überall zum alltäglichen Straßenbild«, hieß es in der Studie der indonesischen Soziologen. Hinzu kam die auf über 600 Prozent ansteigende Inflation seit Ende 1964. Allein im Sommer 1965 vervierfachten sich die Preise für Reis. All dies verschärfte die Klassenkämpfe auf dem Land in bis dahin ungekanntem Maße. Das US-Konsulat in Surabaya meldete »täglich stattfindende Morde« und warnte vor Reisen in weite Teile des ländlichen Indonesien.

Auflösung in den Bürgerkrieg

So nahm die endgültige Auflösung des Nasakom-Bündnisses ihren Lauf. Denn die verzweifelten Armen fanden nur in der PKI einen Verbündeten. Immerhin war die Partei ein nicht zu unterschätzender Faktor im Land: Bei den letzten landesweiten Wahlen hatte sie 1955 bereits 16,4 Prozent der Stimmen erhalten und bei den Regionalwahlen auf Java zwei Jahre später fast ein Viertel der Stimmen auf sich vereinen können. Über drei Millionen Mitglieder konnte die größte kommunistische Partei, die jenseits Chinas und der Sowjetunion jemals existierte, vorweisen. Zudem banden ihre Massenorganisationen, der Zentralverband der Indonesischen Gewerkschaften (SOBSI), die Volksjugend, die Frauenbewegung Gerwani und die Indonesische Bauernfront (BTI) etwa 15 Millionen weitere Indonesier*innen.

Vor allem die BTI mit ihren neun Millionen Mitgliedern – 60 Prozent der PKI-Mitglieder lebten auf dem Land – führte seit 1963 fast landesweit Kampagnen zur Umsetzung der Landreform durch, die ebenso häufig in Landbesetzungen endeten wie ihre Hungermärsche in Lebensmittelrequirierungen. Und auch in den Städten verfingen die Forderungen der PKI nach Lohnerhöhungen, Mitbestimmung in den verstaatlichten ehemaligen niederländischen Betrieben und der Verfolgung der allgegenwärtigen Korruption seitens des Militärs. Die PKI arbeite »hart und geschickt daran, die Unterprivilegierten für sich zu gewinnen«, berichtete US-Botschafter Howard Jones zur Jahreswende 1964/65 besorgt nach Washington.

Dürren und Hunger verschärften die Klassenkämpfe auf dem Land in bis dahin ungekanntem Maße. Das US-Konsulat in Surabaya meldete »täglich stattfindende Morde«.

All dies aber änderte nichts daran, dass die PKI in der politischen Arena Indonesiens zunehmend isoliert dastand. Denn während Sukarnos Zentralregierung, auf die die Kommunist*innen ihre Hoffnung trotz allem weiterhin setzten, weitgehend passiv blieb, setzte sich innerhalb seiner PNI zunehmend der rechte Parteiflügel durch. Gemeinsam mit dem Militär gingen regionale Machthaber immer rigider gegen die Rebellionen vor. Vor allem aber griffen nun auch die islamische Nahdlatul Ulama-Partei (NU) und andere religiöse Gruppen in den Konflikt ein. Schon seit 1964 rekrutierte die NU Schlägertrupps aus ihrem Jugendverband Ansor und der Parteimiliz Banser, um kommunistische Demonstrationen zu attackieren.

Die traditionelle Verbundenheit dieser Gruppierungen mit den Großgrundbesitzern, die häufig auch die Religionslehrer (Ulamas) stellten, sowie vor allem die Infragestellung der traditionellen Rolle von Frauen durch die Gerwani entfachte vielerorts einen Terror, der die kommende Gewalt bereits vorwegnahm. Bereits im Juni 1965 hatte die Zeitung der NU, »Duta Masjakarat«, zur »Vertreibung der gottlosen Kommunisten aus den Dörfern« aufgerufen. Zunehmend entwickelte sich ein, wenn auch niedrigschwelliger, Bürgerkrieg in vielen Regionen des Landes. Sukarno aber beschränkte sich weiterhin auf einige Aufrufe zum Frieden und wenige polizeiliche Befriedungsaktionen.

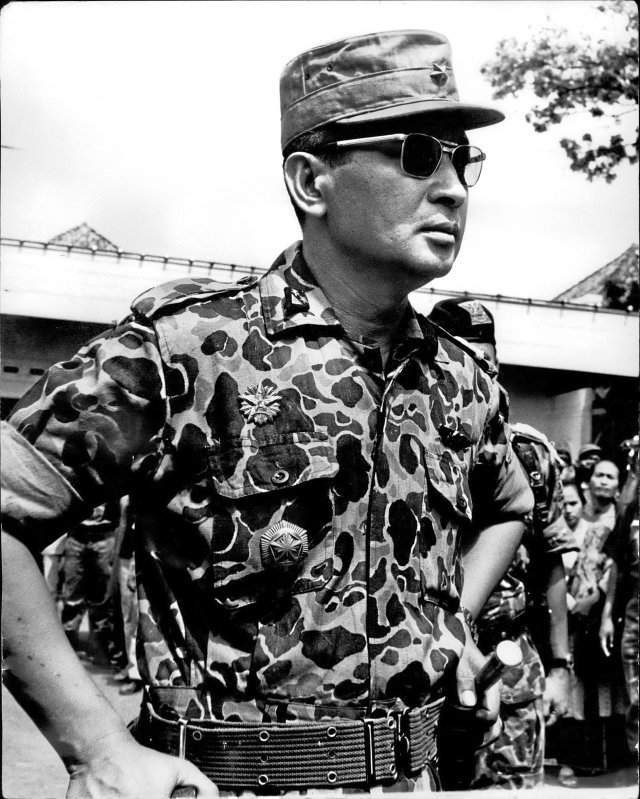

Der Konflikt drängte zu einer Auflösung. Im August 1965 etwa prognostizierte der Auslandssender »Voice of America«, dass eine »echte Konfrontation« bevorstünde. Auch die Botschaften mehrerer westlicher Staaten schlossen sich dieser Sicht an. Am 1. Oktober war es dann so weit. Den unmittelbaren Anlass bot ein mehr als dilettantisch durchgeführter Putschversuch einer Gruppe von linksnationalistischen Offizieren unter dem Namen »Bewegung 30. September«, die dem eigenen Bekunden zufolge einem weiteren Putsch gegen Sukarno zuvorzukommen gedachten. Sechs der ranghöchsten Generäle wurden von den Putschisten getötet, der mittlerweile zum Verteidigungsminister aufgestiegene Nasution aber konnte entkommen. Zudem besetzten die Verschwörer zwar unmittelbar wichtige strategische Orte in Jakarta, darunter die Telefonzentrale, den Präsidentenpalast und Rundfunksender. Ausgerechnet das Strategische Oberkommando (KOSTRAD) der sich gerade im Krieg mit Malaysia um West-Neuguinea befindlichen Streitkräfte verschonten sie allerdings. Und genau von hier aus gelang es General Mohamed Suharto, der bis dahin lediglich Insidern bekannt war, die Revolte in weniger als 48 Stunden niederzuschlagen.

Die »Koalition der Gewalt« schlägt zu

Was nun folgte, war eines der größten Gemetzel in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und wie stets zu Beginn solcher Massenmorde war es eine sofort einsetzende groß angelegte Propagandakampagne, die gezielt die PKI für den Putsch verantwortlich machte. Bar jeder Realität erklärte Suharto in einer überall verbreiteten Rundfunkansprache, die getöteten Generäle seien von Frauen der Gerwani gefoltert und ihre Genitalien verstümmelt worden. Daher habe sich das Militär nun entschlossen, »die Zerschlagung der PKI zu verwirklichen«. Diese Version wurde nicht nur von allen noch existierenden Medien des Landes, sondern auch von westlichen Radio- und Fernsehsendern übernommen. Zum Auftakt der Mordaktionen wurde eine in der Folge des Begräbnisses der Generäle gemeinsam von Militär, PNI und NU organisierte Massendemonstration in Jakarta, in deren Folge die PKI-Zentrale niedergebrannt und Kommunist*innen durch die Straßen gehetzt wurden.

Was nun aber überall im Land geschah, stellte dies weit in den Schatten. Die in alle Provinzen zur Unterstützung der regionalen Kommandos entsandten, insgesamt 50 000 Mann umfassenden Eliteeinheiten der RPKAD begannen unmittelbar mit der Inhaftierung, Folterung und Ermordung aller Kommunist*innen, derer sie habhaft werden konnten. Von einem »stereotypen Vorgang« berichtete die Botschaft der Bundesrepublik schon Mitte Oktober, die britische Botschaft schätzte, dass allein auf den Weltmarkt-Plantagen Nordsumatras 27 000 bis 40 000 Landarbeiter*innen getötet worden seien. Die PKI traf all dies weitgehend unvorbereitet. Zwar hatte sich ihr Vorsitzender Dipa Nusantara Aidit zum Zeitpunkt des Putsches bei den Putschisten befunden, allerdings nur, weil diese ihn am Vortag in ihr Hauptquartier verbracht und unter Quarantäne gestellt hatten. Die Funktionäre und einfachen Mitglieder aber rannten in die sprichwörtlichen offenen Messer.

Und diese wurden nicht etwa nur von den RPKAD-Einheiten gewetzt. In einem späteren Interview erläuterte deren Kommandant, Sarwo Edhie, wie man die »Säuberungen« in den unübersichtlichen Gebieten überhaupt habe organisieren können. »Wir beschlossen«, so der Mann, der sich auch später noch rühmte, man habe dadurch drei Millionen Kommunisten töten können, »die antikommunistischen Zivilisten anzuspornen, uns bei diesem Job zu helfen. Wir trommelten die Jugendlichen, die nationalistischen Gruppen, die religiösen Organisationen zusammen. Wir bildeten sie zwei bis drei Tage aus, dann schickten wir sie los, um Kommunisten zu töten.« Vor allem bei der NU fand Edhie massenhaft willige Vollstrecker. Schon am 5. Oktober hatte die NU ihre Mitglieder aufgefordert, von nun an »die Kommunisten physisch zu vernichten«.

1998 berichtete der führende Banser-Funktionär in der Rückschau, »Hitlers ›Mein Kampf‹ hatte uns die Anregung geliefert«, wie mit politischen Gegnern umzugehen sei. Und die fanatischen Anhänger handelten entsprechend: Nur eine Minderheit wurde vom Militär erschossen, wohingegen die meisten Opfer von den islamischen Marodeuren »mit Messern oder Schwertern geköpft, zerhackt, erdrosselt, mit Knüppeln oder Steinbrocken erschlagen, ertränkt, verbrannt oder lebendig begraben wurden«, wie der US-amerikanische Historiker Theodore Friend nach der Sichtung von Augenzeugenberichten später darlegte. Wie erfolgreich sie dabei waren, zeigte sich etwa im Dezember, als der Militärbefehlshaber im streng muslimischen Aceh, einer der Hochburgen der NU, in einem Brief an das Verteidigungsministerium bemerkte, es habe wenig Sinn die PKI aufzulösen, da die Provinz »im physischen Sinne völlig von PKI-Elementen gesäubert worden ist«.

Spätestens Ende Februar war die PKI weitgehend zerschlagen, ihre Militanten getötet oder auf der Flucht und auch ihre Führung größtenteils tot. Aidit war bereits im November gefangen genommen und ermordet worden. Zudem waren etwa 1,8 Millionen Menschen inhaftiert worden. Die indonesische Linke sollte sich von diesem Schlag nie wieder erholen. Auch andere Gruppen, etwa die chinesische Minderheit, waren in der Pogromstimmung ins Visier der »Koalition der Gewalt« geraten, als die der Historiker Christian Gerlach die Täter beschrieb. Die verschiedenen Schätzungen gingen von mindestens einer halben Million Opfer aus. Eine Kommission, die Suharto selbst 1966 mit Nachforschungen beauftragt hatte, vermeldete gar eine Million Tote. Wie wenig Scham die Militärs darüber empfanden, zeigte sich, als diese Zahl in allen Zeitungen trotz der strengen Zensur veröffentlicht werden konnte. Zwischen einem halben und einem Prozent der Gesamtbevölkerung auf den »6000 Inseln« war ermordet worden. In manchen Berufsgruppen, in denen der Organisationsgrad in den Gewerkschaften besonders hoch gewesen war, waren die relativen Opferzahlen noch deutlich höher – etwa bei Plantagenarbeiter*innen oder Kunsthandwerker*innen. Und zum Schuljahresbeginn traten 1966 nur noch 53 000 von einst über 90 000 Lehrkräften ihren Dienst an.

Imperialistische Restauration

Nun aber konnten die Militärs ihr eigentliches Ziel ungehindert verfolgen: die Entmachtung Sukarnos, der während der Morde völlig untätig geblieben war. Schon im November 1965 hatte der neue US-Botschafter Marshall Green nach Unterredungen mit führenden Militärs und Politikern der NU nach Hause telegrafiert, es sei deren Endziel, nach der Vernichtung der Kommunisten »Sukarno in die Ecke zu drängen«. Seiner Basis beraubt, trat Sukarno schließlich Ende Februar auf den Druck Suhartos zurück, der am 11. März 1966 als neuer Präsident seine »neue Ordnung« verkünden konnte. Diese bestand neben der autoritären und islamischen Umwandlung des Staates vor allem darin, die Landreform ebenso wie die Verstaatlichungen rückgängig zu machen und Indonesien für internationale Investoren zu öffnen. Allein in den Jahren 1967 und 1968 investierten etwa US-Öl-Multis – Indonesien war zu dieser Zeit der achtgrößte Öl-Produzent der Welt – 160 Millionen US-Dollar in ihre rücktransferierten Standorte und bekamen dafür über 17 Millionen Quadratkilometer an neuen Konzessionsgebieten zugesprochen.

Dass dies für Freude bei den alten westlich-imperialistischen Staaten sorgte, versteht sich. Ganz untätig waren sie auch nicht geblieben. Obwohl von der Dynamik überrascht, waren vor allem die USA sofort bereit, auf die indonesische Rechte zu setzen. Und dies nicht nur ideologisch: Im Herbst etwa hatte die US-Botschaft dem Ex-Trotzkisten und späteren Außenminister Suhartos, Adam Malik, die CIA-Listen mit den Namen von 5000 PKI-Funktionären übergeben, auf die sofort zur Jagd geblasen wurde. Andere Staaten, etwa die Bundesrepublik oder Schweden, lieferten trotz der beunruhigenden Nachrichten weiterhin Munition oder Waffen an die indonesischen Militärs; Großbritannien sicherte den Streitkräften Suhartos gar für die Dauer der Säuberungen eine Einfrierung des malaysisch-indonesischen Konflikts zu. Und in einigen Fällen feuerten Offizielle die mordenden Militärs gar an. Am 5. Oktober etwa äußerte der britische Botschafter, Andrew Gilchrist, gegenüber Nasution, »dass ein bisschen Schusswaffengebrauch in Indonesien meiner Ansicht nach eine wichtige Vorstufe für eine tatsächliche Veränderung« wäre.

Vor allem aber wurde Indonesien zu einem Symbol des Scheiterns der antikolonialen Staatsbildungen im Globalen Süden. Das Nasakom-Bündnis divergierender Interessen erwies sich, wie ähnliche Projekte in vielen anderen dekolonisierten Staaten, als Illusion einer progressiven Entwicklung und die »Jakarta-Methode« (Vincent Bevins) antikommunistischer Militärputsche machte Schule. Im selben Jahr, in dem Suharto die Macht ergriff, wurde etwa im fernen Ghana Präsident Kwame Nkrumah vom Militär gestürzt und noch 1973 tauchten im Vorfeld des Putsches von Augusto Pinochet in Chile Flugblätter mit der Parole: »Jakarta rückt näher!« auf. Über dieses Scheitern wurde in der Weltpresse, anders als im Falle der Morde an den indonesischen Kommunist*innen, durchaus ausgiebig berichtet. Als die »besten Neuigkeiten aus Asien seit Jahren« bezeichnete etwa das »Time-Magazine« die Ablösung Sukarnos. Ansonsten blieb beredtes Schweigen.

Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1194596.jahre-putsch-in-indonesien-koalition-der-moerder.html