Arbeitskampf bei Gillette: »So begannen wir, Kontakte zu knüpfen«

Wie gelingt Zusammenarbeit über den eigenen Betrieb hinaus? Jutta Schneider hat es bei Gillette erfahren

Frau Schneider, unsere Zeit ist durchzogen von internationalen Krisen und Auseinandersetzungen. Soziale Errungenschaften werden abgewickelt. In Deutschland steht der Achtstundentag zur Debatte[1]. In den Nachrichten reihen sich Meldungen von Standortverlagerungen und Stellenabbau aneinander. Sie haben vor fast 30 Jahren für den globalen Konzern Gillette gearbeitet und versucht, einen Angriff der Unternehmensführung durch den Zusammenschluss mit den Belegschaften anderer europäischen Standorte abzuwehren. Was war da los?

Das war 1986. Die Geschäftsleitung wollte die Betriebsnutzungszeit auf 144 Stunden pro Woche ausdehnen. Das Werk sollte nicht mehr nur fünfmal 24 Stunden, sondern sechsmal 24 Stunden laufen – unter Einbeziehung des Samstags in die regelmäßige Arbeitszeit. Da gab es von vornherein im Produktionsbereich eine riesige Ablehnung. Die Leute dachten an ihr eigenes Leben und daran, wie schlecht es wäre, an Samstagen auch in die Fabrik zu müssen. Im Betriebsrat war die Meinung sehr gespalten. Die Spitze wollte die Änderung möglich machen. Wir aber wollten uns dagegen wehren. Die Geschäftsleitung behauptete, die anderen Fabriken in England, Frankreich und Spanien hätten der Samstagsarbeit zugestimmt. Das wollten wir nicht glauben. Und so begannen wir, aus einem reinen Informationsbedürfnis Kontakte zu knüpfen.

Wie können wir uns die Szenerie am Standort in Westberlin vorstellen?

In unserem Werk in Tempelhof wurden in erster Linie Rasierklingen hergestellt. Ungefähr 1500 Leute haben da gearbeitet, davon vielleicht 1000 in der Produktion. Die Hälfte waren Frauen. Und speziell im Produktionsbereich gab es viele Arbeitsmigranten, zunächst hauptsächlich aus Jugoslawien, dann auch aus der Türkei und Vietnam. Menschen aus 30 Nationen waren bei uns beschäftigt. Als ich 1973 ins Werk kam, gab es einige aktive IG-Metaller. Da habe ich ganz schnell Anschluss gefunden und mitgemacht, wurde Vertrauensfrau und später Betriebsratsmitglied. Wir haben immer an Tarifbewegungen teilgenommen. Besonders für die unteren Lohngruppen haben wir uns eingesetzt. Dabei war die Arbeitszeit eigentlich immer eines der Hauptthemen[2].

Als Sie dann versucht haben, Verbindungen ins Ausland aufzubauen, wie sind Sie dabei vorgegangen?

Das war gar nicht so einfach. In der IG Metall gab es große Vorbehalte zum Beispiel gegenüber spanischen sozialistischen Gewerkschaften. Damals war die Gewerkschaftswelt ja noch gespalten in zwei Gewerkschaftsbünde, in den sogenannten westlichen und in den sozialistischen Block. Wir mussten selbst die Verbindung herstellen. Wir hatten glücklicherweise Kontakte zur evangelischen Industriejugend, die hat entscheidend mitgeholfen.

Was brachte der erste Austausch dann zutage?

Wir erfuhren die realen Arbeitszeiten aus Spanien. Wir erfuhren, dass die englischen Kollegen schon einen Überstundenboykott durchgeführt hatten im Kampf gegen Wochenendarbeit. Und wir erfuhren von den französischen Kollegen, dass man dort schon munkelte und drohte, die Fabrik zu schließen. So kam es 1988 recht schnell zu einem ersten Treffen, einem Besuch von französischen Kollegen in Berlin. Die Geschäftsleitung schoss aus allen Rohren gegen diese Zusammenarbeit. Den Franzosen wurde der Zutritt zum Werk verboten und unsere Stunden, die wir für die Verbindungsarbeit aufwanden, wurden nicht als Betriebsratsarbeit anerkannt.

Sie konnten also die Angaben der Geschäftsleitung widerlegen.

Es waren überall Auseinandersetzungen und überall waren die Belegschaften in Aktion. Allerdings kam es bereits 1987 in Berlin zu einer Vereinbarung, die die Samstagsarbeit ermöglichte. Parallel wurde die individuelle wöchentliche Arbeitszeit verkürzt auf 32 Stunden. Für die Einzelnen war das kein schlechter Abschluss. Dennoch setzte der Konzern letztlich die längere Betriebsnutzungszeit in Berlin und in England durch. Und in Frankreich passierte genau das, was die Kollegen befürchtet hatten, das Werk in Annecy wurde 1991 geschlossen. Unsere Kontakte haben das nicht verhindert.

Warum haben Sie dieser Betriebsvereinbarung zugestimmt?

Das war aufgrund einer Belegschaftsabstimmung unumgänglich. Wobei wir kritisiert haben, dass die Leute aus dem gesamten Werk teilgenommen haben und nicht nur die Betroffenen. Es ist ein Unterschied, ob du ein Schichtarbeiter bist und das in Zukunft machen musst, oder ob du in der Vertriebsorganisation arbeitest und meinst, es wäre ganz gut, wenn die Leute in der Produktion das machen würden. Die Stimmung war eigentlich immer noch gegen die Wochenendarbeit. Besonders die Frauen wollten nicht am Wochenende arbeiten, viele haben auch aufgehört, weil sie die Arbeit nicht mehr mit ihrem Familienleben vereinbaren konnten. Aber man garnierte die Vereinbarung mit einer Art Freiwilligkeit. Wer Erfahrung hat, der weiß: Was am Anfang freiwillig ist[3], das kommt nachher für alle. Darüber hinaus waren wir Oppositionellen zu der Zeit eine Minderheit im Betriebsrat.

Dennoch war es mit der Verbindungsarbeit nicht vorbei. Wie ging es dann weiter?

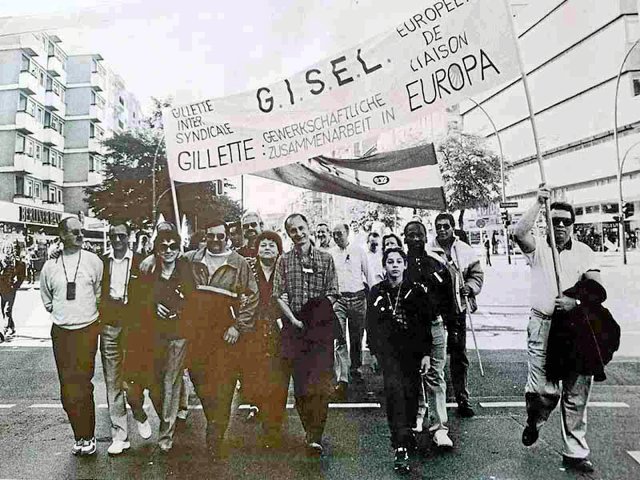

Die erste sogenannte Konferenz fand im Februar 1989 in Frankreich statt. Da haben wir unserem Bündnis auch den Namen Gisel (Gillette Inter Syndicale Européenne de Liaison) gegeben. Aus Berlin waren wir sechs Leute, aus dem Betriebsrat und der damals Erste Bevollmächtigte der IG Metall. Unsere Arbeit überzeugte mit der Zeit Teile der Gewerkschaft und den Rest des Betriebsrats. Die Arbeitgeber mussten das schlucken, dass die internationale Zusammenarbeit von nun an Bestandteil der Betriebsratsarbeit war.

Woher stammten Zeit und Geld für die Vernetzung?

Am Anfang war das alles Freizeit und wir mussten schauen, dass wir eigenen Urlaub nehmen und die Fahrtkosten aufbringen. Aber ab dem Zeitpunkt, an dem die IG Metall aufgesprungen war, übernahm sie die Kosten. Im Laufe der Zeit konnten wir dann auch die Freistellung beim Arbeitgeber durchsetzen.

Wie haben Sie Ihre Kolleg*innen davon überzeugt, dass internationale Solidarität eine Ressource sein kann?

Das Wort Solidarität kam gar nicht groß vor. Wir sprachen von Zusammenarbeit, von Unterstützung von Verhandlungen auf der Basis authentischer Informationen. Das hat die Belegschaft kapiert, dass ein Betriebsrat wissen muss, was in anderen Standorten mit der gleichen Produktionspalette geschieht. Wir haben die Belegschaft immer befragt und einbezogen, auf der Betriebsversammlung berichtet, etwa davon, dass das zusammenhängt: Wenn die Betriebsnutzungszeit in zwei Werken um 20 Prozent steigt, gibt es Gründe, ein anderes Werk zu schließen. Also, Zusammenhänge erklären, das war nicht so schwer, das verstehen die Kollegen schon.

Das Ziel, alle Werke und die Arbeitsplätze zu erhalten, haben Sie am Ende aber nicht erreicht. Wann wurde Ihnen das klar?

Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ausschlaggebend war die politische Wende in Europa. Wie viele andere Konzerne hatte Gillette da längst seine Vorbereitungen getroffen, um in Osteuropa zu expandieren. Neue Werke entstanden in der Tschechoslowakei und in Polen und die westeuropäischen Werke wurden nacheinander geschlossen: Frankreich zuerst, 1994 Spanien und zehn Jahre später auch England. Der Konzern hat sich vollkommen umorientiert. Das konnten wir nicht verhindern. Dadurch hat sich unser Netzwerk natürlich auch vollkommen verändern müssen. Wir Berliner waren übrig geblieben. Mit den Kollegen aus Tschechien und aus Polen haben wir Beziehungen geknüpft, die nach Polen bis heute bestehen.

Die Belegschaften aller Standorte sind miteinander vernetzt, man hat Informationsstrukturen aufgebaut. Ist es da ein unrealistisches Ziel, dass die Beschäftigten im Zweifelsfall an allen Standorten die Bänder anhalten und erst wieder hochfahren, wenn Werksschließungen vom Tisch sind?

Ich glaube schon. Eine ganze Fabrik anhalten wäre schön. Aber die Idee, in einem Produktionsbereich für ein bestimmtes Produkt alle Standorte auf ewig zu erhalten, die halte ich auch für unrealistisch. Wenn zum Beispiel durch den Fortschritt der maschinellen Fertigung viel mehr produziert wird pro Arbeitstag, dann kann jeder ausrechnen, dass man weniger Arbeitsstunden braucht, um eine Milliarde Klingen herzustellen. In einer gemeinsamen Resolution haben wir den Erhalt aller Standorte gefordert. Aber so weit ging unsere Macht nicht.

In einer so enorm polarisierten Welt, welche Rolle spielen da die vergleichsweise kleinen betrieblichen Auseinandersetzungen?

Wir sollten die Welt der Arbeit ins Zentrum unserer sozialen Auseinandersetzungen stellen, sie dominiert ja unsere Leben. Von ihrer Gestalt, etwa dem Achtstundentag, hängt ab, ob und wie sehr wir uns politisch engagieren können. Zum guten Leben gehört, dass man überhaupt den Kopf frei hat für die anderen Probleme, die jetzt alle wichtiger finden. In der Zusammenarbeit sollten wir immer weiter daran arbeiten, eigene Standards und eigene rote Linien aus den Belegschaften heraus zu erarbeiten. Ob man die dann alle einhalten kann, weiß ich nicht. Aber wir müssen einfach so zusammenarbeiten, dass wir sagen können, zum Beispiel eine regelmäßige Arbeitszeit über acht Stunden machen wir nicht. Machen wir nirgends in Europa. Das wäre so eine Parole, die ich gut finden würde.

Mit Blick auf die Geschichte ihrer internationalen Auseinandersetzungen diskutiert die IG Metall Berlin, wie internationale Solidarität heute gelingen kann. Mittwoch, 15. Oktober, 17 bis 19 Uhr, IG Metall Haus, Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1191563.wochenarbeitszeit-massiver-angriff-auf-arbeitszeitgesetz-durch-union-und-spd.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1191524.erhoehung-der-arbeitszeit-an-die-arbeit.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1193715.mehrarbeit-berlin-millionen-unbezahlte-ueberstunden.html