Auswirkungen des Klimawandels in Afrika: Dürre in Puntland

Extremwetterereignisse verändern das von jahrzehntelangem Bürgerkrieg gezeichnete Somalia. Drei Geschichten über die fatalen Folgen der Klimakrise

Niederschläge bleiben aus, immer häufiger kommt es zu starken Stürmen und verheerenden Überschwemmungen. Etwa 2,5 Millionen Somalier*innen sind allein von den jüngsten Dürreperioden betroffen, insgesamt gibt es in Somalia vier Millionen Binnenflüchtlinge, viele von ihnen zieht es in die Städte. Zudem scheint die traditionelle Wanderweidewirtschaft endgültig vorbei zu sein, die Viehzüchter werden sesshaft.

Die 38-jährige Sa’dia Sirad Abdullahi kommt aus dem Süden Somalias nahe der äthiopischen Grenze. Vor drei Jahren vernichtete eine schwere Dürre ihre Herde mit 25 Ziegen und 35 Kühen.

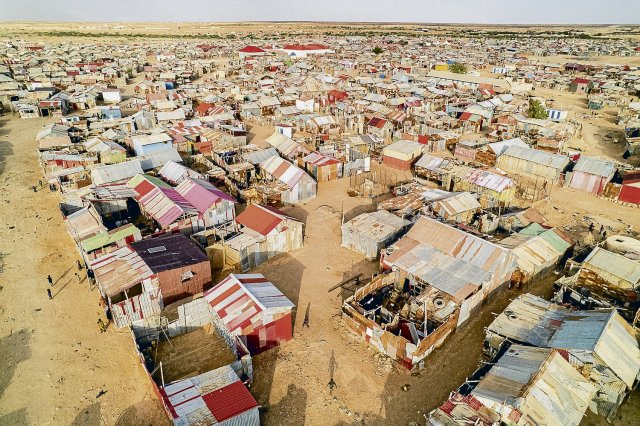

Mit finanzieller Hilfe von Verwandten zog die Frau mit ihren fünf Kindern nach Puntland. Sie lebt im Lager Shabeelle am Rande von Garoowe, der Hauptstadt der Region Puntland mit etwa 19 000 Einwohnern.

Im Lager hat sie für zehn Dollar im Monat eine Blechhütte angemietet, die sie sich mit zwei anderen alleinstehenden Frauen und deren sechs Kindern teilt. Nach ihrer einzigen Mahlzeit am Tag schlafen die Frauen mit ihren jüngsten Kindern auf Matten. Ihr Sohn Abdusalam, der nicht mehr in einem Alter ist, in dem er im selben Raum wie Frauen schlafen darf, legt sich allein auf den Boden der kleinen Hütte, die als Küche dient.

Auch hier im Lager sind Sa’dia und ihre Familie extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Nach dem Hochwasser des Togga-Flusses im Juli musste der Ort evakuiert werden.

Ihr Zugang zu sauberem Wasser ist weiterhin begrenzt: Sa’dia zahlt 0,40 Dollar, um einen 20-Liter-Kanister am Kiosk in der Nachbarschaft zu füllen. Für bedürftige Familien verschlingt diese lebenswichtige Ressource einen erdrückenden Teil ihres mageren Tagesbudgets.

Über 100 Kilometer zur Wasserquelle

Für die Bevölkerung und die inzwischen sesshaften Familien gehört der Zugang zu Wasser zu den größten Problemen. Die Regenzeiten sind unregelmäßig geworden und die Trockenperioden werden tendenziell intensiver. Die Dürren verringern die verfügbare Wassermenge und die Quellen sind ungleichmäßig verteilt. In dem Dorf Dalsan ist die nächste Wasserquelle beispielsweise über 100 Kilometer entfernt. Außerhalb der Regenzeit sind die Bewohner auf Lieferungen mit Wasserwagen angewiesen. Sie zahlen etwa 2,5 Cent pro Liter.

Mohamed Ibrahim Said, der ursprünglich aus Bandarbeyla an der Küste des Indischen Ozeans stammt, zog nach Dalsan ins Landesinnere, um dort weiterhin Viehzucht zu betreiben und seine Kinder auf die örtliche Schule zu schicken. Aufgrund von Dürren und Krankheiten ist seine Herde von 500 Ziegen auf nur noch 70 geschrumpft. Angesichts der Risiken durch die Versteppung kaufte er Kamele hinzu. Ziegen überleben nur zwei bis drei Tage ohne Wasser, Kamele hingegen etwa eine Woche.

Im Jahr 2022 baute ein internationales Konsortium einen Regenwasserspeicher am Rande des Dorfes. Das Projekt stützte sich auf eine traditionelle Technik. Schon in der Vergangenheit bauten die Bewohner Sanddeiche, um Wasser in saisonalen Becken zu speichern. In diesem Jahr füllte sich der neue kleine See jedoch nur zur Hälfte. Über den Sommer war er ausgetrocknet.

Tropische Wirbelstürme

In Eyl, einem Dorf an der Küste des Indischen Ozeans, bewirtschafteten einst Bauern das Land entlang des Nugaal-Flusses. Die Flussmündung war eine Oase für die Landwirtschaft. Im Jahr 2020 zerstörte der Zyklon Gati die kleinen Bauernhöfe, die sich entlang des Ufers des Nugaal erstreckten. Danach waren ihre Felder mit einer dicken Sandschicht bedeckt und sind seither nicht mehr nutzbar. Selbst die Anlieferung von Lastwagenladungen Erde konnte die frühere Fruchtbarkeit des Bodens, auf dem einst Bananen, Mangos und Papayas wuchsen, nicht wiederherstellen.

Die rasche Erwärmung des Indischen Ozeans beeinflusst den Monsun und verstärkt den saisonalen Wind entlang der Küste. Fischer haben diesen Trend bereits beobachten können, da die stärken Winde fast ein halbes Jahr lang andauern. Wenn diese heftigen Winde aufkommen, können kleine Boote nicht mehr zum Fischen aufs Meer hinausfahren.

Der 74-jährige Elder Omar Mohamed Matan, der sein ganzes Leben in Eyl verbracht hat, berichtet: »Das Leben hier ist immer schwieriger geworden. Wir erleben starke Wirbelstürme bis hin zu sintflutartigen Regenfällen, die unsere Häuser und Farmen zerstören und sogar Menschenleben gekostet haben.« Der Bootsbesitzer sagt, dass seine Besatzungen nun nur noch sechs Monate im Jahr auslaufen können. In der anderen Jahreshälfte seien die Winde zu stark, um das Risiko einer Fahrt auf See einzugehen.

Als er 1974 mit dem Fischfang begann, war Eyl einer der wohlhabendsten Häfen an der somalischen Küste. Boote aus den Golfstaaten und aus dem Jemen kamen, um Fisch und Hummer zu kaufen, und brachten im Tausch Waren mit. Ab 1977, mit Beginn des Ogadenkriegs zwischen Somalia und Äthiopien um die Region Ogaden, haben wohlhabende Händler Eyl in Richtung der Hauptstadt Mogadischu verlassen. In den 2000er Jahren, einer Zeit starker Instabilität, nutzten ausländische Unternehmen das Chaos, um in somalischen Hoheitsgewässern zu fischen, und konkurrierten damit mit somalischen Seeleuten. Daraufhin entstanden bewaffnete Gruppen – von den somalischen Behörden als informelle »Küstenwache« und von der internationalen Gemeinschaft als »Piraten« bezeichnet –, um sich gegen die Ausbeutung der Meeresressourcen zu wehren. Bis heute leidet die Fischerei von Elder Omar unter der Konkurrenz ausländischer Boote, die illegal Fisch fangen und seine Netze beschädigen.