Novemberpogrom in Berlin: Eine Stadt im Rausch der Gewalt

Ganz normale Berliner beteiligten sich massenhaft an dem Pogrom am 9. November 1938

Als ich am 10. November 1938, morgens gegen drei Uhr, in einem Taxi den Berliner Tauentzien hinauffuhr, hörte ich zu beiden Seiten der Straße Glas klirren. Es klang, als würden Dutzende von Waggons voller Glas umgekippt. Ich blickte aus dem Taxi und sah, links wie rechts, vor etwa jedem fünften Haus einen Mann stehen, der, mächtig ausholend, mit einer langen Eisenstange ein Schaufenster einschlug. War das besorgt, schritt er gemessen zum nächsten Laden und widmete sich, mit gelassener Kraft, dessen noch intakten Scheiben. [...] Glaskaskaden stürzten berstend aufs Pflaster. Es klang, als bestünde die ganze Stadt aus nichts wie krachendem Glas. Es war eine Fahrt wie quer durch den Traum eines Wahnsinnigen.»

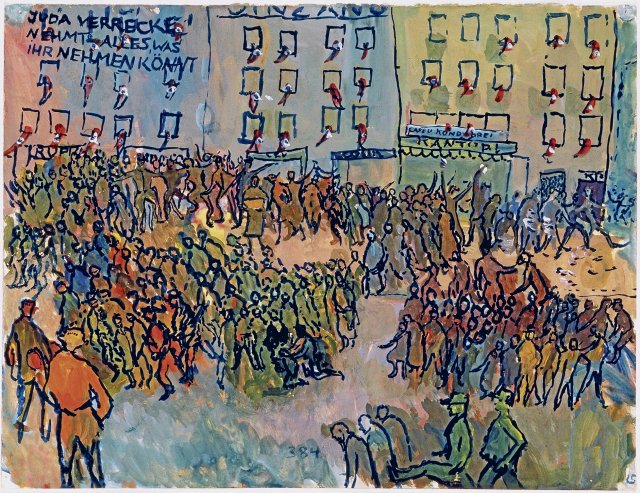

So beschreibt der Schriftsteller Erich Kästner, was er beobachtete, als er in dieser Nacht aus einer Kneipe kam. Die am nächsten Morgen begonnen Aufräumarbeiten waren sinnlos. Denn gegen Mittag baute sich eine zweite Plünderungs- und Zerstörungswelle auf. Die «Neue Zürcher Zeitung» meldete, dass «die Aktion gegen die Juden […] am Donnerstagnachmittag in Berlin von neuem aufgeflammt» sei, und berichtete entrüstet von Kindern, die vor «Möbelhäusern […] mit herausgerissenen Schubladen und abgebrochenem Zierrat spiel[t]en.» Eine der Szenen, die sie an diesem Tag sah, bannte Charlotte Salomon in ihrem Werk «Leben oder Theater» in einer Gouache. Sie zeigt ein hasserfülltes Volksfest: «Juda verrecke. Nehmt alles, was ihr nehmen könnt.»

Einen Tag zuvor, an einem Mittwochabend, befand sich Joseph Goebbels in München. Dort wurde mit biergeschwängertem Pathos der 15. Jahrestag des Putschversuchs am 9. November 1923 gefeiert. Als die erwartete Nachricht des Todes eines von einem Hannoveraner Juden angeschossenen deutschen Diplomaten aus Paris kam, sah er seine Chance gekommen. Goebbels hatte bereits in den Sommermonaten 1935 und 1938 versucht, in «seiner» Stadt Berlin Pogrome zu schüren, war aber jeweils in letzter Minute aus außenpolitischen Erwägungen gestoppt worden. Nach der Besetzung des Sudetenlandes im Oktober 1938 befand sich das NS-Regime nun aber an der Schwelle zum ersehnten Krieg. Rücksicht war nicht mehr geboten.

Während der Feier in München kamen Goebbels und Hitler überein, als vorgebliche Reaktion auf den Tod des Diplomaten eine gewalttätige Aktion auszulösen. Nachdem der Propagandaminister in seiner traditionellen Rede im Bürgerbräukeller das Signal dazu gegeben hatte, eilten die anwesenden Gau- und SA-Leiter gegen 22.30 Uhr zu den Telefonen und gaben ihren Männern die Befehle[1]. Goebbels sah dem Treiben offenbar erst einmal zufrieden zu – und gab seinem eigenen Gau Berlin erst mit Verspätung den Befehl zum Losschlagen. In Berlin hatten die SA-Männer seit den Abendstunden in ihren Sturmlokalen gewartet und dort Bier getrunken. Als der Befehl zum Losschlagen gegen zwei Uhr eintraf, schwärmten sie aus und trugen trunken Zerstörung in die Stadt.

Viele SS-Verbände hingegen hatten nach dem Vorbild Münchens ebenfalls Rekrutenvereidigungen durchgeführt. Erst nach deren Ende erhielten sie weitere Befehle: Das Diensttagebuch einer Potsdamer SS-Einheit meldet unter dem 10. November: «3.00 früh: Anruf […], dass gemäß RFSS-Befehl sämtl[iche] Synagogen sofort niederzubrennen seien. Anzug: Räuberzivil, Plünderungen verboten. Vollzugsmeldung innerhalb 2 Stunden.» Derweil bereitete ein Telegramm die Gestapo darauf vor, nicht einzugreifen und die Verhaftung von 20 000 bis 30 000 Juden in die Wege zu leiten.

Offenbar schlossen sich auch viele Berliner*innen aus Neugier alleine oder in Gesellschaft von Freunden oder gar Familie dem Pogrom an – und nutzten dann die Gelegenheit[2]. Manche halfen sich gegenseitig, warfen die Waren aus den Geschäften auf die Straße. Teils rafften die Passanten, was eben zu finden war. Neben Kostbarem wie Schmuck oder Pelzen auch die ungewöhnlichsten oder untauglichsten Sachen, wie ein «Paar» verschiedene Schuhe. Andere gingen mehrere Male auf Patrouille, zogen beispielsweise mehrere Herrenanzüge übereinander und eigneten sich dazu noch Unterwäsche für die Geliebte an.

Oft eskalierte die Gewalt, gingen Diebstahl und Zerstörungslust einher mit Gewalt gegen Personen. Als er nach seinem Geschäft schauen wollte, wurde Elias Feuerstein, der 65-jährige Inhaber einer Wein- und Spirituosenhandlung, von einem Mob in der Strausberger Straße 25 in Friedrichshain so schrecklich geschlagen, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Auch bei den häufigen Überfällen auf Wohnungen jüdischer Familien kam es vielfach zu Gewalt.

Zwar gab es hin und wieder «beherzte Reviervorsteher» (Heinz Knoblauch), die Polizei griff aber in der Regel nicht zum Schutz ein, sondern schwärmte aus, um Unschuldige zu verhaften und nach Sachsenhausen zu verschleppen. Auch wenn die meisten Berliner Juden bis zum Jahresende wieder freikamen, waren die psychischen und körperlichen Schäden gravierend. So erinnerte sich Alfred Silberstein, dass sein Vater Berthold nach sechs Wochen als gebrochener Mann nach Steglitz zurückgekommen sei.

Als die Verschleppten am Morgen des 11. November erstmals auf dem Appellplatz von Sachsenhausen gedemütigt wurden, hatten die Plünderungen noch nicht völlig aufgehört. Daher ließ Goebbels eine schon am Vortag verbreitete Radiomeldung auch in den Zeitungen veröffentlichen. Hiernach sollten «weitere Demonstrationen» unterbleiben, weil die «endgültige Antwort auf das jüdische Attentat in Paris auf dem Gesetzeswege» erteilt werde. Dessen ungeachtet kam es in Berlin auch am 12. November 1938 noch zu vereinzelten Plünderungen, während im Reichsluftfahrtministerium auf einer Konferenz unter Leitung von Hermann Göring die von Goebbels angekündigte «Antwort» diskutiert wurde. Beschlossen wurde, jüdischen Einzelhändlern und Genossenschaften den Weiterbetrieb zu verbieten und den Jüdinnen und Juden eine Sondersteuer in Höhe von einer Milliarde Reichsmark aufzuerlegen.

«Es klang, als bestünde die ganze Stadt aus nichts wie krachendem Glas.»

Erich Kästner

Auf Rückfrage von Göring bezifferte der Chef der Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich, die Schäden der Gewalt. Er sprach von 7500 im Pogrom zerstörten «Geschäften»; 1000 zerstörten Synagogen und 100 Ermordeten im gesamten Reichsgebiet. Bis heute werden diese Zahlen immer wieder angeführt. Dabei hat sie Heydrich offenbar aus dem Hut gezaubert, um sich keine Blöße zu geben. Bereits 1988 zog der israelische Historiker Avraham Barkai die Zahl der zerstörten Synagogen in Zweifel. Mittlerweile gehen wir von einer Zahl von 1500 zerstörten Synagogen aus. Angesichts der Quellenlage ist die Zahl der Ermordeten schwer zu bestimmen, es zeichnet sich immer mehr ab, dass mindestens 800 Menschen direkt während oder ganz kurz nach dem Pogrom ermordet wurden, ihren Verletzungen erlagen oder sich aus Verzweiflung das Leben nahmen. Und allein in Berlin ist, vorsichtig geschätzt, von deutlich mehr als 7500 geplünderten Unternehmen auszugehen. Im gesamten Reich lag die Zahl wahrscheinlich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Diese Zahlen spiegeln allenfalls in Umrissen das Ausmaß physischer Gewalt und können kein Bild davon vermitteln, wie sich die durch die Straßen und durch ihre Wohnungen gejagten Berliner*innen fühlten. Die erwartbare beziehungsweise erwartete Beute war sicherlich ein – wenn nicht der – entscheidende Grund für die ungeheure Gewaltbereitschaft. Hier spielte das antisemitische Stereotyp des vorgeblichen Reichtums der Jüdinnen und Juden eine zentrale Rolle. Antisemitismus durchzusetzen, war schon vor 1933 ein zentrales Wahlversprechen der NSDAP und ihres späteren Koalitionspartners, der Deutschnationalen Volkspartei, gewesen. Dem hatte eine Mehrheit der Wahlberechtigten in freien Wahlen die Stimme gegeben.

Darüber hinaus zeigt sich, dass das nationalsozialistische Regime zwar die Geister der Gewalt entfesseln, sie aber nicht einhegen konnte. Die Tage des Pogroms hatten für die nicht-jüdische Bevölkerung Eventcharakter. Den Mitmachenden – und davon gab es viele – ermöglichte der Moment des Kontrollverlustes, für kurze Zeit aus dem starren Korsett der Diktatur auszubrechen.

Ene Grenzüberschreitung führte schnell zur nächsten: In ihrem Gespräch mit Günther Gaus kennzeichnete Hannah Arendt 1965 das Pogrom vom November 1938 als endgültige Grenzüberschreitung; als Beginn des Holocaust. Sie hat damit unbedingt Recht. Woher kam aber die Gewalt? Die Gewalt war geübt, die Gewaltmuster waren verfestigt. So wie das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen Fanal der Baseballschlägerjahre der frühen 90 Jahre war, ist das Pogrom vom November 1938 mit der ausufernden Gewalt, dem NS-Terror der Jahre 1930 bis 1934 verknüpft. Wenn wir uns also heutzutage die Frage stellen, wie wir als Gesellschaft ein «Nie wieder» vielleicht noch retten können, müssen wir uns dem Antisemitismus und dem Rassismus genauso wie der Gewalt in unserer Mitte stellen.

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1186619.erinnerungskultur-novemberpogrome-in-berlin-facetten-des-gedenkens.html

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1177612.jahre-novemberpogrom-dieser-november-ist-ein-besonderer.html