Die Warner galten als Spinner

Der britische Wirtschaftshistoriker Harold James über die Parallelen der gegenwärtigen globalen Krise zum Kollaps von 1929 und über den Protektionismus der Industriestaaten

ND: Herr James, in diesen Tagen der Weltwirtschaftskrise wird oft der Vergleich zum Kollaps 1929 gezogen. Zu Recht?

James: Es gibt Parallelen, aber der gesamte Kontext unterscheidet sich. Heute erwartet niemand mehr derart massive Entlassungen, wie sie nach 1929 vor allem in England, den USA und Frankreich stattgefunden haben.

War diese Krise aber nicht vorherzusehen?

Einige haben gewarnt, sie wurden aber als Spinner oder Pessimisten abgetan. Manche der Warner in der Privatwirtschaft haben gar ihre Posten verloren. Es obsiegte das Gefühl, an dem Spiel teilnehmen zu müssen, um nicht hinter die Konkurrenz zurückzufallen.

In den 1920er Jahren ging dem Zusammenbruch – wie heute – eine Phase des freien, globalen Handels voraus.

Diese Verzahnung der globalen Wirtschaft wird wieder kontrovers diskutiert. Viele Menschen sind der Meinung, man müsse sich nach außen abschotten. Das gilt weniger für Deutschland, aber für Frankreich und Großbritannien. Diese Reflexe gab es auch vor 80 Jahren.

Von 1929 bis 1933 ist der Welthandel auf rund ein Drittel eingebrochen. Ist das eine zwingende Folge der Krise?

In den letzten drei Monaten haben wir tatsächlich einen sehr raschen Niedergang des Handels erlebt. Wir werden aber wohl nicht in einen Circulus vitiosus geraten wie in den späten 1920er Jahren. Aktuell sehe ich zwei Probleme: Erstens gibt es Kredit-Engpässe, die für den Handel sehr gefährlich sind. In Deutschland können Exporteure zwar weiter mit Krediten rechnen, nicht aber Importeure. Deshalb stocken die Lieferungen aus China oder aus Südamerika. Nicht weil sie nicht gewollt sind, sondern weil sie nicht finanziert werden können. Zweitens werden Lagerbestände massiv abgebaut.

Derweil werden ganze Flugzeuge Schnittblumen aus Bogotá nach Berlin gebracht. Muss nicht auch die Frage nach dem Sinn des Handels gestellt werden?

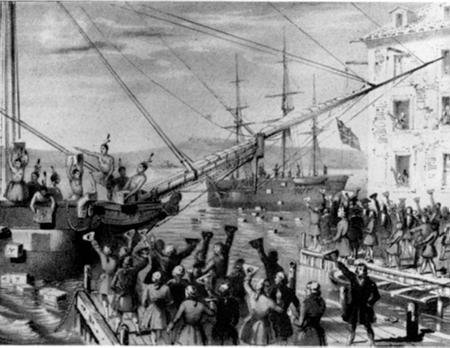

Diese Frage haben schon andere gestellt. Martin Luther etwa, der sich stark gegen den Fernhandel mit Luxusgütern aus Asien ausgesprochen hat. Er plädierte für Kleidung aus einheimischen Stoffen, Leinen und Wolle. Das frappanteste Beispiel dieses Widerstandes sind für mich aber die Vereinigten Staaten. Sie sind im Grunde aus Protest gegen den damaligen internationalen Handel entstanden, nicht so sehr aus Opposition gegen den britischen König. Es bildete sich damals eine organisierte Opposition gegen das vorherrschende multinationale Unternehmen, die Ostindien-Gesellschaft, die Luxusgüter aus Indien nach Nordamerika einführte. Einwohner von Boston haben den importierten Tee daraufhin in das Hafenbecken dieser Stadt geschüttet. Das ist wohl vergleichbar mit den heutigen Protesten gegen die Fast-Food-Kette McDonald's.

In den USA wurde unlängst das so genannte Buy-American-Gesetz diskutiert. Hier gibt es eine klare Parallele zum Jahr 1929, als das Smoot-Hawle-Gesetz Importe in die USA hoch besteuerte.

Dabei waren 1929 in den USA nicht vorrangig die Folgen des Smoot-Hawle-Gesetzes ein Problem, sondern die Reaktionen. Japan setzte – wörtlich genommen – zur Eroberung des asiatischen Marktes an, weil es keine Seide mehr in die USA exportieren konnte. Wenig später drang die japanische Armee in die Mandschurei ein.

Zu den Lösungen: Sie haben vor Kurzem in einem Interview gesagt: »Marx hilft nicht.«

Ich hatte Karl Marx in diesem Interview zunächst als guten Analytiker der Globalisierung gewürdigt. Einige Sätze, die Sie im Kommunistischen Manifest von 1848 finden, sind von verblüffender Aktualität. Die Analyse ist also gut, die daraus entwickelten Lösungen waren schlecht.

Der Fetisch der Waren oder die Kritik am fiktiven Kapital – das sind doch Elemente, die heute Beachtung finden müssten.

In den letzten 20 Jahren hat es in der Tat ein sehr großes Wachstum bei Finanzdienstleistern gegeben. Die Verschuldung ist viel schneller gestiegen als die Produktion. Man darf aber nicht aus dem Auge verlieren, dass diese Investitionen in Neuerungen in der Finanzbranche auch zu einem weltweiten Wachstum geführt haben. Aber die Entwicklung ist zu schnell gegangen, wie oft in der Geschichte. In den kommenden Jahren wird es bedeutend sein, dass wir diese Überinvestitionen wieder korrigieren …

… und die internationalen Finanzströme unter Kontrolle bringen.

Das Problem der fehlenden Kontrolle ist bekannt. Wenn man einen gemeinsamen europäischen Markt will, dann kann man das nicht mehr national regeln. Die Einrichtung einer transnationalen Kontrolle wurde immer wieder vertagt. Deswegen stehen wir heute vor der Wahl: Entweder wir besinnen uns zurück auf die nationalen Märkte – was eher unwahrscheinlich ist – oder wir bauen die Finanzkontrolle international aus.

Im Moment werden hunderte Milliarden Euro Steuergelder in die Märkte gepumpt. Wird das die Krise abwenden?

Es mildert vielleicht einige ihrer Folgen. Die 800 Milliarden Dollar in den USA haben vor allem aber eine psychologische Wirkung. Man muss dabei auch sehen, dass sie bis zum Jahr 2019 eingeplant sind, über eine Spanne von zehn Jahren also.

Welche Perspektive sehen Sie?

Historiker geben nie gerne Prognosen ab. Aber eines wissen wir aus der Erfahrung: Schwere Krisen im Finanzsektor führten immer zu lang anhaltenden Phasen hoher Arbeitslosigkeit und niedrigen Wachstums. Diese Krisenzeiten haben durchschnittlich mindestens fünf Jahre gedauert. Auf ein schnelles Ende dieser Krise können wir nicht hoffen.

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft

Linken, unabhängigen Journalismus stärken!

Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.

Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.