Rosskur für Banker

Der rasante Stellen- und Filialabbau in der Kreditwirtschaft ist ein Erbe der Finanzkrise und Folge der Digitalisierung

Seit der Finanzkrise ist in der Bankenwelt nichts mehr wie früher. Vorstände haben bereits hunderttausende Stellen gestrichen. Die freigesetzten Ex-Banker tun sich schwer, einen neuen Job zu finden, denn die Rosskur überzieht die ganze Branche und ein Ende ist nicht abzusehen. Erst kürzlich kündigte die britische HSBC, Europas größtes Geldhaus, einen weiteren Kahlschlag an: 25 000 Stellen - jeder zehnte Arbeitsplatz - werden im Zuge eines Rationalisierungsprogramms ausradiert. Ziel sei es, die Kosten um fünf Milliarden Dollar zu senken. Das wird zunächst einmal Abfindungen von bis zu 4,5 Milliarden Dollar kosten.

»Banken müssen in den kommenden Jahren weiter kräftig sparen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und positive Ergebnisse zu erzielen«, erwarten die Experten der Unternehmensberatung Sopra Steria Consulting. Das gilt auch für die Deutsche Bank. Der neue Boss John Cryan dürfte bald den Rotstift ansetzen: Jeder Mitarbeiter kostet im Schnitt 127 000 Euro. Großaktionäre erwarten von Cryan angeblich, die (Personal-)Kosten um 3,5 Milliarden Euro zu drücken. Was etwa 10 000 Arbeitsplätze - also jeden zehnten - kosten könnte.

Der massive Personalabbau quer durch die ganze Branche trifft vor allem den Bereich des Investmentbankings. Bis zur Finanzkrise galt die Spekulation mit Wertpapieren aller Art auf eigene und auf fremde Rechnung als die goldene Melkkuh. Doch diese Zeiten sind seit der Finanzkrise vorbei und so haben viele Institute ihr Investmentbanking reduziert oder ganz aufgegeben. Nur noch eine Handvoll US-amerikanischer Großbanken und die Deutsche Bank wollen auch zukünftig den Großteil ihrer Erlöse in diesem Geschäftsfeld einfahren.

In Deutschland spielt dabei eine Rolle, dass aufgrund starker Sparkassen und Genossenschaftsbanken das Privatkundengeschäft weit weniger profitabel als etwa in Großbritannien läuft. Dort wirft selbst der Zahlungsverkehr Milliardengewinne ab, etwa weil gebührenpflichtige Kreditkarten weit verbreitet sind.

Außer den historisch niedrigen Zinsen, geringem Wirtschaftswachstum und schwacher Kreditnachfrage belasten vor allem Regulierungsvorschriften wie »Basel III« und die strengere Bankenaufsicht die Geschäfte. »Neben höheren Anforderungen an Eigenkapitalausstattung, Liquidität und Risikomanagement müssen die Banken einen wachsenden Katalog weiterer Vorgaben erfüllen«, erklärt eine Sprecherin von Sopra Steria, »und dies im nationalen, europäischen und internationalen Kontext.«

Michael Seufert, Analyst bei der Norddeutschen Landesbank, bringt es auf den Punkt: »Bankbilanzen schrumpfen seit Ausbruch der Finanzkrise erheblich.« Da für jedes Geschäft teures Eigenkapital vorhanden sein muss, sei es oft günstiger, einfach weniger Geschäfte zu machen. Weniger Volumen bedeute aber auch weniger Jobs.

Doch die Fehlspekulationen der Vergangenheit sind nur ein Grund für den Stellenabbau. Lange vor der Finanzkrise begann die Abwanderung von Teilen des Geschäfts ins Internet - trotz aller Sicherheits- und Datenschutzbedenken der Kunden. Seit den 1990er Jahren haben in Deutschland schon gut 40 Prozent der Bankfilialen geschlossen. Nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Banken ist die Zahl der Zweigstellen bundesweit von gut 63 000 im Jahr 1997 auf gut 36 000 im Jahr 2013 gesunken. Für Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer ist ein zentraler Grund: »Die jüngere Generation ist technikaffin. Online-Banking wird zunehmen.« Kemmer spricht im dpa-Interview deshalb von einem »fließenden Übergang vom Face-to-Face- zum digitalen Banking«.

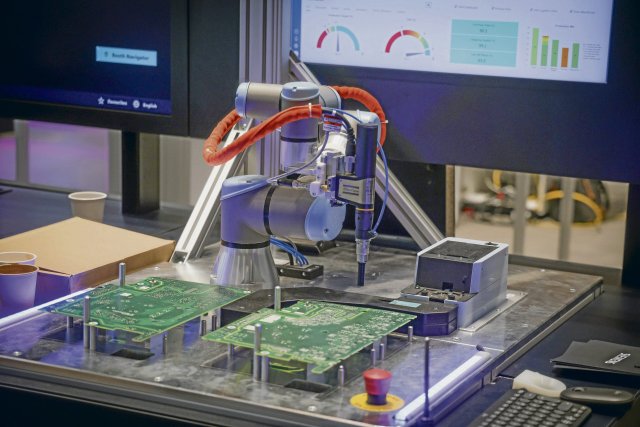

Zugleich gibt es für das traditionelle Geldgewerbe weiteren Nachholbedarf im »Web 2.0«. So kostet beispielsweise die Konkurrenz von elektronischen Bezahlsystemen wie Paypal die Banken Umsatz. Hohe Investitionen erfordert erfordert das Nachrüsten der veralteten IT-Technik, das wiederum zu weiteren Filialschließungen führen wird. Die Deutsche Bank will 200 von 700 Niederlassungen in Deutschland dicht machen. Und selbst die größte Sparkasse, die hamburgische Haspa, hält Filialschließungen ab 2016 für denkbar.

Der Kahlschlag spricht übrigens nicht gegen üppige Gewinne. So haben die britischen Stellenstreicher von HSBC im ersten Quartal noch mehr verdient: Der Vorsteuergewinn kletterte auf 7,05 Milliarden Dollar.

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft

Linken, unabhängigen Journalismus stärken!

Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.

Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.