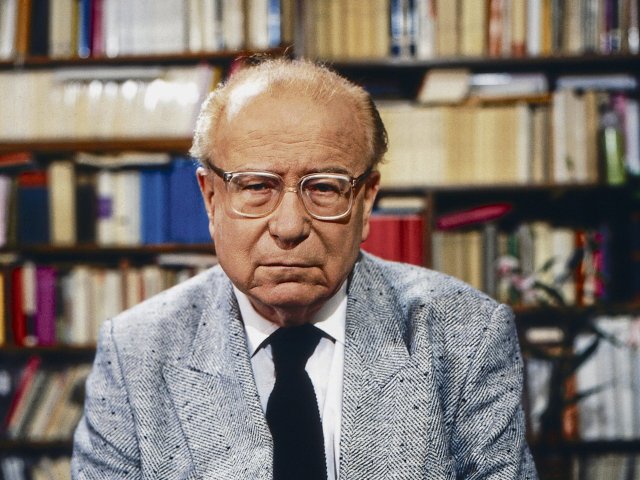

Der Mann, ohne den die Revolution undenkbar wäre

Wladislaw Hedeler und Ruth Stoljarowa haben Artikel und Reden von Georgi W. Plechanow aus den Jahren 1917/18 ediert. Von Werner Abel

Ein wahrer, bewusster Kommunist könne man nicht werden, so betonte Lenin in der Gewerkschaftsdebatte von 1921, wenn man nicht alles, was Georgi Plechanow über die Philosophie geschrieben hatte, studiere, denn es sei das »Beste in der gesamten internationalen marxistischen Literatur«. Obwohl die politischen Differenzen zwischen den beiden nicht größer hätten sein können, war das natürlich auch eine Hommage an den Mann, ohne den die russische Sozialdemokratie, ja vielleicht sogar die russische Arbeiterbewegung in dieser Form nicht existiert hätte. Schließlich, und das gestanden von Lenin bis Trotzki alle ein, war jener ihr Lehrer.

In Abgrenzung zu den Narodniki und anderen antizaristischen Bewegungen, die wegen der erdrückenden Mehrheit der bäuerlichen Bevölkerung Russlands das revolutionäre Subjekt in den Bauern sahen, war Plechanow zu der Erkenntnis gelangt: Die revolutionäre Bewegung in Russland wird nur als Arbeiterbewegung siegen oder sie wird gar nicht siegen. Allerdings war er sich auch der Schwäche der russischen Arbeiterbewegung bewusst und warnte, so in der Revolution von 1905, vor einem von vornherein aussichtslosen Kampf. Das Leninsche Konzept des »Substitutionalismus«, also diese Schwäche durch die Bildung einer Avantgarde von Berufsrevolutionären zu kompensieren, lehnte er ab. Dieser zur praktischen Kontroverse angewachsene theoretische Konflikt kulminierte im revolutionären Jahr 1917, als Plechanow nach 37 Jahren Exil und gesundheitlich schwer angeschlagen nach Russland zurückkehrte.

Der Erste Weltkrieg und die Betonung der jeweiligen nationalen Interessen hatten zur schwersten Krise der internationalen Sozialdemokratie geführt, die sich in eine kleine Gruppe von »Internationalisten« und eine größere von »Vaterlandsverteidigern« spaltete. Plechanow nahm die von den »Internationalisten« pejorativ gemeinte Bezeichnung als »Sozialpatriot« nicht nur gelassen hin, er fühlte sich damit im Grunde sogar richtig charakterisiert. Natürlich, so meinte er, sei die Lösung der sozialen Frage grundlegend, aber das sei doch nur möglich, wenn man sich gegen die deutsche Aggression, gegen den Expansionsdrang der Hohenzollern verteidige. Eine deutsche Eroberung Europas und damit auch Russlands hätte katastrophale Folgen für die Arbeiterbewegung. Es vergingen kaum 30 Jahre und das, wovor Plechanow gewarnt hatte, wurde grausige Realität, als das faschistische Deutschland halb Europa überrannte und große Teile der Sowjetunion besetzte. Jetzt, ab 1941, und das ist eine Ironie der Geschichte, wurde auch seitens der Kommunisten, die sich einst deshalb von der Sozialdemokratie abgespalten hatten, die »Vaterlandsverteidigung« zur vornehmsten Pflicht erklärt.

Plechanow war gegen den Oktoberumsturz, nicht aber, wie er in seinem »Offenen Brief an die Petrograder Arbeiter« schrieb, weil er den Sieg der Arbeiterklasse nicht gewollt habe, sondern weil er die aktuelle Situation genau als die einschätze, vor der Friedrich Engels gewarnt habe. Dieser hatte geschrieben, dass es für die Arbeiterklasse kein größeres Unglück geben könne als die Eroberung der politischen Macht zu einem Zeitpunkt, an dem sie dazu noch nicht bereit sei. Die Bauern, natürliche Verbündete der Arbeiterklasse, wollten aber primär Land, das aber bedeute kapitalistische, nicht sozialistische Produktionsverhältnisse. Das »Dekret über den Frieden« 1917, so Plechanow, beende zwar einseitig den Krieg, aber nicht den Expansionswillen des Deutschen Reiches. Obwohl Deutschland der »sozialen Revolution« viel näher sei als Russland, würde sie dort nicht eintreten, ebenso wenig, wie die französischen, englischen und die Arbeiter der Vereinigten Staaten dem russischen Fanal Folge leisten würden. Um einen Bürgerkrieg zu vermeiden, schlug Plechanow eine Koalition antizaristischer demokratischer Parteien und Bewegungen vor. Seine Warnungen verhallten ungehört.

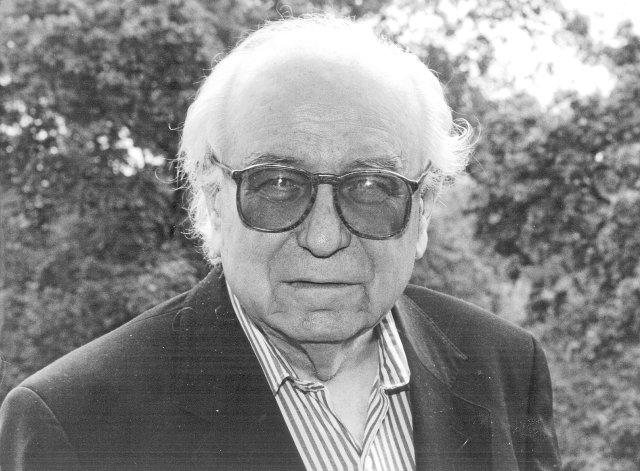

Immer mehr geschwächt durch seine schwere Erkrankung musste er sich nach und nach aus dem politischen Leben zurückziehen. Der russische Menschewik Oscar Blum (Nikolai Rachmetow) schrieb 1923 in seinem Buch »Russische Köpfe«, das Schicksal Plechanows in der russischen Revolution sei »vielleicht die ergreifendste Episode«. Dies bezeugen auch die ignorierten Warnungen und Stellungnahmen zur russischen Revolution in der von Wladislaw Hedeler und Ruth Stoljarowa herausgegebenen, kommentierten und übersetzten Sammlung von Artikeln und Reden Plechanows 1917/18. Beigegeben sind diesen erstmals in deutscher Sprache veröffentlichte Erinnerungen von Leo Deutsch, Nikolai Walentinow und Alexandr Potressow an Leben und Wirken Plechanows. Bereichert durch ein Glossar mit enzyklopädischem Anspruch liegt somit eine spannende Lektüre im Jubiläumsjahr vor, die an die 1997 von Hedeler mitherausgegebene Edition »Die Russische Revolution 1917. Wegweiser oder Sackgasse?« anknüpft. Stalin, der selbsternannte »beste Schüler Lenins«, hat übrigens, wie im Fall von Rosa Luxemburg, die Plechanow-Edition einstellen lassen.

Georgi W. Plechanow: Zwischen Revolution und Demokratie, Artikel und Reden 1917-1918. Basisdruck. 352 S., geb., 28 €.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.