- Politik

- Peter Wirth

Der Verrückte aus dem Volk

Mit Poesie und Proteinen, aber ohne Partei, will der »Bahnbabo« Bürgermeister von Frankfurt am Main werden

»Die Baustellen nerven, und sie kosten uns Zeit. Doch Sie, liebe Fahrgäste, Sie wissen jetzt Bescheid. Sie suchen sich Wege und kommen trotzdem an Ihr Ziel, denn mit Ihnen, da bin ich ganz sicher, bleibt Frankfurt stabil.« Diesen und andere Reime hören Passagiere, wenn der »Bahnbabo« Schicht hat. »Babo« - das heißt nicht Dichter oder Straßenbahnfahrer, es heißt »Boss«. Entlehnt aus dem Kurdischen ist »Babo« längst eine der wichtigsten Vokabeln der deutschen Jugendsprache. Und »Boss« werden, ist das, was der Bahnbabo sich vorgenommen hat. Als Parteiloser will er bei der Wahl 2024 Oberbürgermeister von Frankfurt am Main werden.

»Weil das die einzige Möglichkeit ist, sich von dem Bürger, der ich ja auch selber bin, legitimieren zu lassen, um auf demokratischem Wege Dinge zu verändern«, begründet der Bahnbabo, der eigentlich Peter Wirth heißt, seine Absicht. Ein Frankfurter Bürger ist er ohne Zweifel. 1961 wurde er in der Metropole am Main geboren und hat - bis auf einen kleinen Seitensprung ins benachbarte Offenbach - sein gesamtes Leben in Frankfurt verbracht. Schon sein Vater fuhr dort Bus und auch Wirths Ehefrau ist Bahnfahrerin. »Ich sag immer, andere fahren auf ihre Frau ab, ich fahr an meiner vorbei«, ist einer seiner Standardscherze. Das Paar ist seit 39 Jahren zusammen, hat keine Kinder und lebt in einer Einzimmerwohnung nahe der Konstablerwache. »Der Bahnbabo ist Minimalist«, sagt Wirth, der rund 2200 Euro netto verdient, und von sich selbst gerne in der dritten Person spricht.

Der Kandidat kann Spagat

Allein auf Twitter hat er rund 40 000 Anhänger. Sein Profil auf der Plattform Instagram musste er schließen, weil er seinem Anspruch nicht mehr gerecht geworden sei, jede einzelne Fan-Anfrage zu beantworten. Wie das erst mit Wahlplakaten werden soll, weiß er gar nicht. »Die Kids würden die ja sofort abreißen und sich ins Zimmer hängen«, befürchtet er. Auch viele Medien feiern den Bahnbabo. RTL findet den muskulösen Mann »unfassbar cool«, die dpa hält ihn für einen »echten Hingucker«. Die »Frankfurter Rundschau« ist da skeptischer. Sie begrüßt zwar »solche Bewerbungen aus dem Volk«, bezeichnet Wirth aber auch leicht genervt als den »verrückten Straßenbahnfahrer, der ständig Spagat macht«. Da könne ja gleich ein Obdachloser oder ein Trinkhallenbesitzer für das höchste Amt der Stadt kandidieren, heißt es in einer Glosse der linksliberalen Zeitung weiter. Das mit dem Spagat ist nicht metaphorisch gemeint, den macht Wirth wirklich - um Leuten, die ihm wegen seines Äußeren dumm kommen, zu beweisen, wie flexibel er trotz all der Muskeln noch ist.

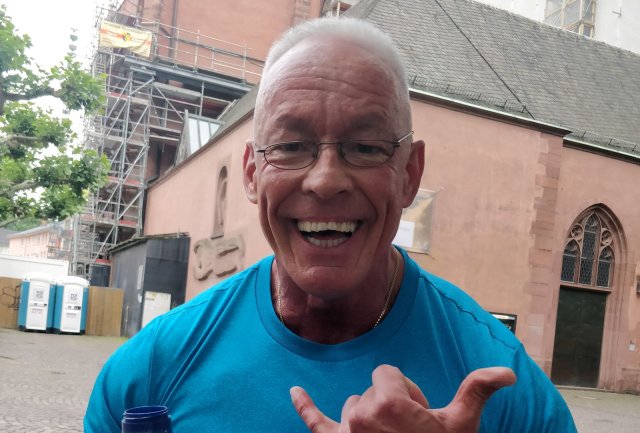

Hat man sich damit abgefunden, dass Volksvertreter durchaus aus dem »Volk« - also auch aus unteren Einkommensschichten - kommen können, kann man sich damit befassen, was Wirth für ein Mensch ist. Um das zu verstehen, reichen zehn Minuten. Zum Beispiel bei einem Treffen vor dem Frankfurter Dom. Wirth trägt enge Jeans, ein Sporthemd und eine dunkle Sonnenbrille mit schmalem, goldenen Rand, wie Cowboys oder Pornodarsteller. Seine Haut ist an diesem Nachmittag im Juni gebräunt wie zu jeder anderen Jahreszeit.

Als er sich für ein Porträtfoto in Szene setzt, erkennen ihn sofort ein paar vorbeilaufende junge Männer. Sie stürzen auf ihn zu. »Ey Bahnbabo, was geht?« Wirths professionelles, leicht angespanntes Lächeln weicht augenblicklich echter Freude. Einer der Männer ist Amo Z. Er kenne den Bahnbabo seit Jahren. »Von der Straße. Der ist halt nah zu den Leuten«, sagt Amo. Plötzlich gesellt sich ein weiterer Fan des Bahnbabos, in Jackett und Hemd, dazu. Auch er will ein Bild. Während Wirth und er es aufnehmen, erzählt Amo von sich: Er ist 28, kommt vom Frankfurter Berg, was als sozialer Brennpunkt gilt, und hatte »mit 15 Stress wegen BTM« - dem Betäubungsmittelgesetz. Normalerweise gehe er nicht wählen, doch beim Bahnbabo würde er eine Ausnahme machen, »weil der voll authentisch ist«. Die Frage, was er sich von Wirth wünsche, wenn der wirklich Bürgermeister würde, kann Amo gar nicht beantworten. Sofort grölen seine Kumpels dazwischen: »Marihuana legalisieren!« Amo ist nicht sicher, ob ein Bürgermeister so etwas machen kann. Er schlägt vor, das Geld, das derzeit für Polizeieinsätze am Hauptbahnhof verschwendet werde, in den Nahverkehr zu investieren. »Zumindest, dass die Rentner umsonst Bahn fahren. Wenn der des hinkriegen könnt’, des wär’ top«, meint Amo. Er selbst arbeite ja und könne Tickets bezahlen, aber Rentner hätten oft sehr wenig Geld. Stolz auf diese Antworten, fast so als wäre Amo sein eigener Sohn, schwärmt Wirth nach der Begegnung: »Siehst du, warum ich sage, wir müssen die Jugend mehr einbeziehen. So ein junger Mann wie der Amo … Der war zwar bekifft, aber total korrekt.« Die Jugend von heute sei auch nicht schlechter als er damals, sie spreche nur eine andere Sprache.

Bei dem Treffen im Café vor dem Dom drückt Wirth immer wieder mit seinen breiten Fingern auf dem Smartphone herum. Um auf dem Display etwas zu erkennen, tauscht der 57-Jährige seine Sonnen- gegen die Lesebrille ein. »Leider. Die ist hässlich, oder?« Er spielt ein Video ab, in dem zwei Mädchen für ein Selfie kreischend hinter seiner Bahn herrennen. Als Nächstes erzählt er vom Wettpumpen mit den Kids, die ihn ursprünglich »Bahnbabo« getauft haben: Die hätten damals in der Linie 17 etwas aufgemuckt. Um ihnen zu zeigen, wer der Boss ist, hat er sie an der Endhaltestelle zum Wettpumpen an den Griffen in der Bahn aufgefordert. »Wer mehr Dips schafft!« Dips sind Übungen für den Trizeps. »Der alte Mann kam auf 800, der fitteste von denen auf 30«, erzählt er lachend.

Chaia, Hurensohn und Legitimität

Ein weiterer Grund, dass viele, wenn auch nicht alle jungen Menschen Wirth mögen, dürfte sein Wortschatz sein: Wörter wie »Chaia«, also Mädchen, oder »Hurensohn« gehören genauso dazu wie »Legitimität« oder »Handlungsbedarf«. Zu Amo und seinen Freunden wollte Wirth gerade sagen, irgendetwas sei »getürkt«, doch als die Journalistin in Hörweite auftaucht, beißt er sich auf die Zunge und sagt lieber »gestellt«. Sprache sei das Tor, das zu jedem Menschen Einlass bietet, meint Wirth. Die sprachlichen Ebenen, auf denen er sich elegant wie eine Ballerina hin- und herbewegt, und durch das Bewusstsein, dass genau das in Städten wie Frankfurt wichtig ist, unterscheidet ihn von vielen Berufspolitikern. Damit das so bleibt, will Wirth als Bürgermeister jeden Monat eine Schicht Bahn fahren, verspricht er, und beugt sich über seinen Latte Macchiato. »Der Bahnbabo konsumiert nur Proteine, keine Kohlenhydrate, keine Drogen«. Auf seinem Handy zeigt er ein Bild von sich mit dem Rapper Ekofresh. »Kennste den?« Dann will er wissen: »Hast du Jodel?« - das ist eine Social Media App. Er stellt der Journalistin, die er von Anfang an duzt und zur Begrüßung umarmt - »Wenn das ok ist?« - fast mehr Fragen als sie ihm. Und die Antworten interessieren ihn.

Wo steht der Bahnbabo politisch?

Wenn er von Politik redet, geht es meist um Mobilität. »Da ich seit über dreißig Jahren auf der Schiene unterwegs bin, kann ich sehr gut sagen, was sich verbessern müsste.« Als Bahnfahrer ärgere er sich jeden Tag über schlecht synchronisierte Signalanlagen. Und wegen der vielen Autos muss er oft bis zu fünf, sechs Signalumläufe - das sind Ampelphasen für Straßenbahnen - warten, so dass eine einzige Kreuzung zu zehn Minuten Verspätung führen kann. Er und seine Kollegen hätten oft nicht einmal Zeit für Toilettenpausen. Wirth benennt auch »die ökologische Seite« dieses Problems - aber ohne erhobenen Zeigefinger. »Wir müssen immer wieder anfahren, bremsen, anfahren, bremsen. Das verbraucht unendlich viel Strom, was gar nicht sein müsste.« Als Bürgermeister würde er »denen, die uns auf den Straßen so viel Platz wegnehmen, den Platz wegnehmen. Diesen ganzen Individualisten, die mit ihren großen Autos die Straßen verstopfen.«

Wirth findet, Kinder müssten ja wohl nicht von der Mutter im SUV zur Schule gefahren werden. Damit auch ärmere Menschen sich Fahrkarten für Bus und Bahn leisten können, schlägt er eine Pauschale pro Haushalt vor, ähnlich wie die Rundfunkgebühr - aber abhängig vom Einkommen. Gerechtigkeit liegt Wirth, der selbst meist CDU oder SPD wähle, auch bei Steuern am Herzen. Unternehmen sollten Abgaben gefälligst dort leisten, wo sie ihre Gewinne erzielen, sagt er und deutet zur Skyline. Einen klaren Standpunkt vertritt er auch zu verkaufsoffenen Sonntagen: »Verbieten! Sonntag ist der Tag des Herrn.« Zugunsten öffentlicher Parks würde er notfalls auch Kleingärtner enteignen, denn für ihn gehe »Gemeinwohl vor Eigenwohl«. Dass er damit auch Wähler verschrecken könnte, etwa diejenigen, die in ihrem Leben keine Straßenbahn betreten würden, diese aber mitfinanzieren sollen, findet er ok. »Der Bahnbabo hat seine Einstellungen. Diese Leute kriege ich dann halt nicht.«

Glasscherben in Hundepfötchen

Auch die Grünflächen am Main beschäftigen Wirth, für deren Reinigung derzeit jedes Jahr mehrere Millionen aufgewendet würden, dabei müsse man doch einfach nur mit den Leuten sprechen, die dort chillen. »Wenn man die fragt, ob sie Glasscherben in Hundepfötchen wollen, räumen sie ihre Flaschen ganz von alleine weg.« Bei solch sympathischen Appellen dürften Grüne oder LINKE ganz heiß auf einen Kandidaten wie Wirth sein, doch der schwört, dass er niemals einer Partei beitreten und für seinen bevorstehenden Wahlkampf keinen Cent Spenden annehmen wolle.

Nach fast zwei Stunden mit Wirth fällt auf, dass er klassische lokale Zündstoffthemen nicht von sich aus anspricht. Fragt man ihn danach, dauert es meist etwas, bis er im Reden zu einer Antwort findet. So auch beim Flughafen: Startbahnausbau oder Lärmschutz? Wirth wägt ab, ein bisschen, als sei er ein alter Politprofi: »Wir brauchen den Airport. Aber es muss für alle verträglich sein.« Man müsse in der Politik eben immer Kompromisse machen, erklärt er in väterlichem Ton. Die vielen Fragen findet er dennoch anstrengend. Zwischendrin stöhnt er: »Oh mein Gott, was du für ein Programm hast. Na gut, weiter geht’s!«

Angesprochen auf die Frankfurter Polizei, die unter anderem wegen rassistischer Drohbriefe an eine Anwältin und Neonazi-Chatgruppen ein Vertrauensproblem hat, sagt Wirth: »Man darf die Polizei nicht unter Generalverdacht stellen.« Das ist ihm wichtig. Schutzmaßnahmen für Opfer wie die bedrohte Anwältin oder Konsequenzen für rechtsextreme Beamte spricht er nicht an. Und was, wenn rechte Eintracht-Fans das menschenverachtende »Auschwitz-Lied« singen? Die würde er nicht sofort aus seiner Bahn schmeißen, das ginge gar nicht so einfach, aber meistens höre er die Fans sowieso nicht. Nur wenn einer einen Hitlergruß zeigen würde, dann wäre der Bahnbabo nicht mehr zu einem Selfie bereit. Von den Brandanschlägen auf linke Wohnprojekte in der Region habe er nichts mitbekommen. Was er machen würde, wenn türkische Nationalisten mal wieder eine Demo von Kurden angreifen? Damit kenne er sich gar nicht aus. Wirths sonnige Aura und sein eisenharter Körper stechen ebenso hervor wie seine politische Ahnungslosigkeit. Daraus macht er keinen Hehl. Doch er könne er sich bis 2024 ja noch in einiges reinfuchsen, auch wenn man mit Vollzeit im Schichtdienst wenig Zeit hat. Zweitens hätte ein Bürgermeister ja auch einen Verwaltungsstab und lauter Experten um sich herum, gibt Wirth sich gelassen.

Dass der Kandidat, den viele nur belächeln, es zumindest mit den Medien ernst meint, belegt er mit 28 Audio-Nachrichten rund um das Treffen, viele minutenlang, bis spät abends. Eine Letzte schickt er noch, als er schon in Mecklenburg-Vorpommern im Urlaub ist: »Meine Frau und ich schauen im Fernsehen gerade so eine Talkrunde über Youtuber wie den Rezo. Da sitzt natürlich auch so ein Experte. Der benutzt jetzt auch schon meinen Satz, ›Wir müssen Brücken bauen.‹ Glaubst du das? Ich warte ja auf den Tag, an dem so jemand meinen Satz ganz sagt: ›Wir müssen Brücken bauen - und von beiden Seiten drüber gehen, bis wir uns in der Mitte treffen.‹«

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.