- Kultur

- Sommer

Sommerfrische

Der Begriff »Sommerfrische« ist aus der Mode gekommen – doch die Praxis hat sich durchgesetzt

Das Wort »Sommerfrische« ist recht antiquiert, auch wenn es noch gut verständlich ist. Laut den Brüdern Grimm stammt es aus Tirol: »Frescura (Die Frische) nennen die Leute hier am Gardasee sowohl die Zeitperiode, während sie auf dem Lande leben, als auch den Landsitz selbst.« Die Oberschicht wanderte in diesen Monaten in die Berge. Ähnlich wie die Schafe und Rinder, die ebenfalls jährlich zu den Sommeralmen gebracht wurden. Man nahm sich aktiv, wie die Italiener, die Frische im Sommer, »prendere il fresco«.

Was mit dem italienischen Adel – schon in der Antike – anfing, übernahm auch irgendwann das Bürgertum. In deutschen Memoiren sind Kindheitserinnerungen zu lesen, wie der gewaltige Hausrat für die Sommermonate in große Truhen geladen wurde, wie die Fuhrleute zur Wohnung kamen und alles schon im Voraus an den Ort der Sommerfrische brachten. Eine Woche später reiste die Familie ihren Sachen nach und alles war schon von Bediensteten im Sommerhaus eingerichtet. Ein Fall der absoluten, bürgerlichen Kontrolle über die Welt der Dinge; eine Art Weihnachten – nur umgedreht, da alles eben aus dem Haus fortgeschafft wurde.

Doch die Sommerfrische ist, wie alles Gesellschaftliche, auch zutiefst relativ. Die Eisenbahn eröffnete die Möglichkeit der Sommerfrische für neue Schichten mit weniger Geld. Schon bald konnten die Berliner bayerische Trachten günstig bei Wertheim kaufen, um Kurortpreise zu vermeiden. Auch konnte man bereits in Berlin die Ansichtskarten mit den Bildern der Ausflugsziele billiger kaufen, um sie dann im Ferienort die Karten in den Briefkasten zu stecken. Vielleicht mietete man sich in Oberbayern bei einer Bäuerin ein. Die musste daraufhin alle ihre eigenen Dinge plötzlich in ihr eigenes Schlafzimmer stopfen, weil im restlichen Haus die Fremden wohnten.

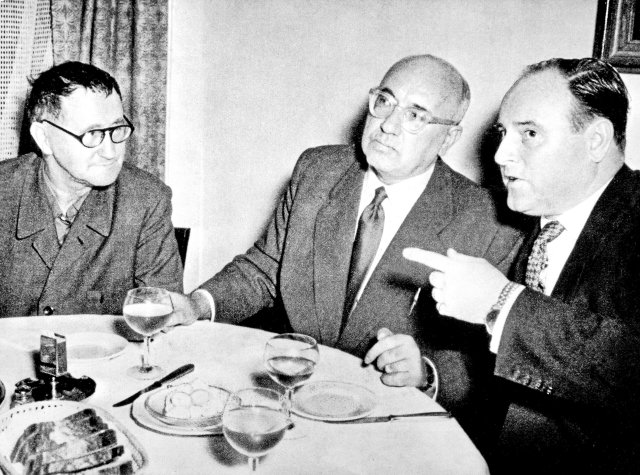

Sommerfrische kam dann irgendwann auch ins sumpfige Berlin. Schon Friedrich Wilhelm IV. besuchte den Schermützelsee. Viel später ermutigte Bertolt Brecht, der seine Sommerfrische als großbürgerliches Kind am Ammersee genossen hatte, seine Freunde wie etwa John Heartfield ihm nach Buckow in der Märkischen Schweiz zu folgen, um zum Beispiel aus dem »absurden Leipziger Klima« in die herrliche Buckower Frische zu entkommen. Und Hans Baluschek malte die Berliner Kleinbürger in der etwas weniger raffinierten Frische mit Kaffeekannen im Grünen: »Der alte Brauch wird nicht gebrochen, hier können Familie Kaffee kochen.« Eine Puppenhaus-Version der großbürgerlichen Haushaltswanderung.

Heinrich Zille zeichnete die Berliner am Wannsee, das einfache Volk, das nur die Badehose einpackte und in die S-Bahn stieg, um wenigstens etwas Frische im heißen Sommer abzubekommen. In der Masse wirkte die Aktion fröhlich, aber nicht wirklich erfrischend. Wahrhaft vernichtend wirkte das Foto der Sommerfrische von Friedrich Ebert und Gustav Noske in ihren abgewetzten Badeanzügen im Jahr 1919 an der Ostsee, ein Foto, das von den Nationalkonservativen und Reaktionären gegen die neuen demokratischen Verhältnisse eingesetzt wurde: Menschen wie Ebert und Noske hatten ihnen zufolge – ganz und gar unbürgerlich – weder ihren Körper noch den Fotografen im Griff.

In diesem Sommer am Großen Wannsee sammeln sich nachmittags und abends oft junge Menschen und Flüchtlingsfamilien am Ufer und warten auf den Sonnenuntergang. In versteckten Ecken unter der Wannseebrücke hausen Obdachlose neben dem Yachtklub. Manchmal wird Musik im Klub gespielt und manchmal in den Zelten unter der Brücke. An windigen Tagen üben die Segler das Segeln, und immer üben die Schwalben das Fliegen und Insektenfressen.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.