- Kultur

- Personalien

Schön böse

Rattelschneck / Das Duo erhielt zur Buchmesse in Frankfurt den Sondermann-Preis

Zwei Häftlinge im Knast. Wie man geschnappt worden sei? Die Sprechblase des einen: »Jemand rief ›Haltet den Dieb!‹« Das ist alles. Nichts weiter. Weiteres ist zum Nichts nicht zu sagen. Das Nichts? Ja. Denn »Rattelschneck«, so Schriftsteller Walter Moers, sei nicht nur Gott, sondern mehr: der Heidegger der Infantilen. Wer dem finsteren Leben ins Rattelschneck-Gesicht sah, weiß, dass Golgatha nur ein lustiges Vorspiel unserer zivilen Rotte war.

Die Zeichnungen von R. erscheinen wöchentlich in der »Süddeutschen Zeitung«, aber auch »Titanic«, »Zeit« und andere Organe, die ein feinzartes Gefühl für das Grauen, die Gnadenlosigkeit und die Grässlichkeit des Menschen haben, fanden in »Rattelschneck« die perfekte Kunst. Die Kritteleien unter diesem Signum sind ein Hohelied auf den feisten, fiesen Kern im Menschen; jedes Gesicht eine verunglückte Knallerbse, jeder Körper eine ausgebrütete Gemeinheit, jeder Mensch eine Feier des Stumpfsinns. Da gibt es Stulli, das Fleischsalatbrötchen, das gegessen werden möchte, um wieder ausgekotzt werden zu können; da sind die Skyfuckers, da ist Rümpfchen, das Männlein ohne Arme und Beine. Wunderbarer Zynismus einer Zeichenkunst, die am Menschen das liebt, was ihn hässlich hält.

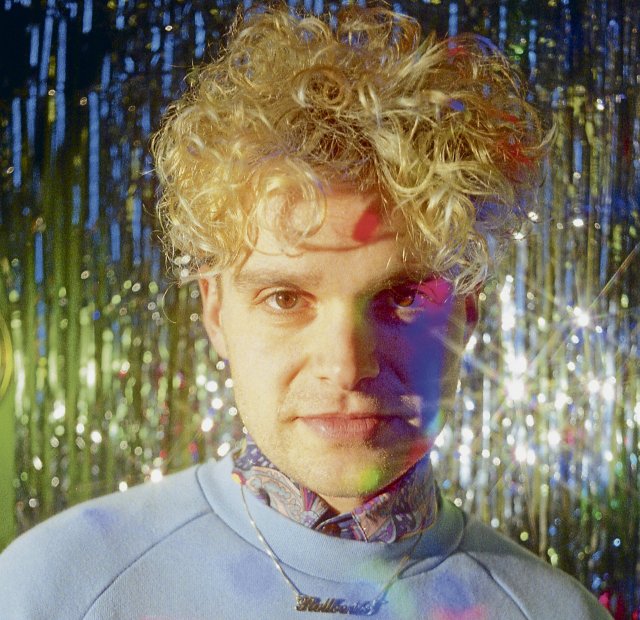

Hinter »Rattelschneck« (engl.: »Rattlesnake«, Klapperschlange) verbergen sich Olav Westphalen und Marcus Weimer. Beide 1963 geboren, der eine in München, der andere in Hamburg. Damit sie wirklich eng zusammenarbeiten können, lebt der eine in New York, der andere dagegen, Weimer, in Berlin. Bei F. K. Waechter, an der Hamburger Fachhochschule für Gestaltung, hatten sie sich gefunden, damals gehörte noch Lieven Brunckhorst dazu. Was sie produzieren, arbeitet mit der teuflischen List des Gemeinen, Primitiven - jenes einzigen Kulturniveaus, das alle Menschen schnell zu Brüdern macht. Ein kurzer Blick auf diese Zeichnungen, und man weiß sich in eigener Blöd- und Bösartigkeit würdig ernst genommen und fühlt sich zudem noch in der Annahme bestärkt, solche Art Gemälde - nach kurzem Komasaufen - auch selber hinkrakeln zu können. Zum Bösen auch noch der böse Irrtum.

Der Sondermann-Preis ist übrigens nach der Hauptfigur des 2004 verstorbenen Cartoonisten Bernd Pfarr benannt.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.