- Kultur

- Britpop

Koks von gestern

Was war das: Britpop? Vor 30 Jahren sorgten Nationalismus und cleveres Marketing für einen Hype,der wenig mit Musik zu tun hatte

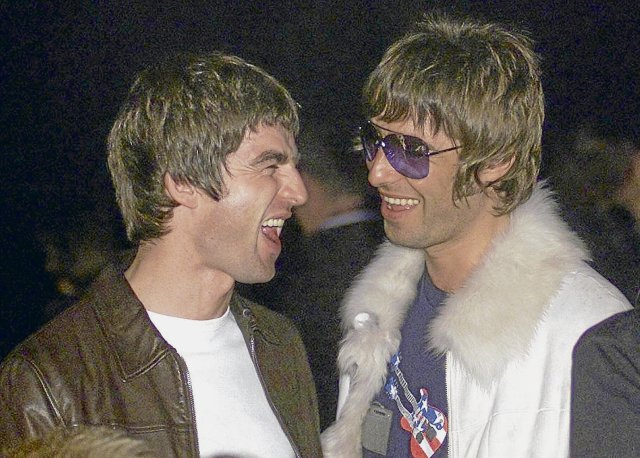

Die Luft war raus. Die Fete neigte sich dem Ende entgegen. Gastgeber und Gäste hatten sich verausgabt. Jetzt setzten Ermüdungserscheinungen ein. Die Gallagher-Brüder, seit jeher die Ungestümtesten der Schar, wollten dies nicht wahrhaben. Sie ließen Kokain rundgehen. Doch die kurzzeitige Aufgeregtheit und Ekstase, die damit einherging, fühlte sich falsch an.

»Be Here Now«, das verhängnisvolle dritte Album von Oasis, fiel nach mehrmaligem Hören wie ein Soufflé in sich zusammen. Als der Tag dämmerte, legte jemand die neu erschienene Single »Help the aged« von Pulp in den CD-Spieler. Der klassische Rausschmeißer. An jenem Novembermorgen 1997 war die Party namens Britpop endgültig vorbei.

Es war eine Feier, von der man außerhalb der Insel wenig mitbekommen hatte. Der britische Pop der 60er (The Beatles, The Rolling Stones, The Who) hatte die Welt begeistert, jener der frühen 80er (ABC, Human League, Dexys Midnight Runners) zumindest Europa. Doch schon 1989/90 war es den Engländern nicht mehr gelungen, das Festland von seiner Version des Pop – in diesem Fall tanzbarer Indie-Rock – zu überzeugen. Der »Madchester«-Hype um Bands wie Happy Mondays und The Stone Roses verebbte zwischen Dover und Calais. Zwar rief der spätere deutsche »Rolling Stone«-Chefredakteur Sebastian Zabel in der »Spex« die »Rave-o-lution« aus, aber nur wenige Leser wollten ihm folgen.

Das musikalische Zentrum lag Anfang der 90er woanders. Zum ersten Mal seit den Hochzeiten von The Eagles, Fleetwood Mac und Steely Dan kam die aufregende Rock- und Popmusik wieder aus den USA. Dank Nirvana, Pearl Jam und Soundgarden wusste plötzlich ganz Europa, wo Seattle liegt. Und wer mit dem düsteren Gitarrengeschrubbe des Grunge nichts anzufangen wusste, dem blieben Hip-Hop, House, Techno und Eurodance. Musik, die weitgehend am Mischpult entstand und keine traditionellen Instrumente mehr brauchte. Das klassische englische Bandkonzept – vier Jungs tun sich zusammen und bringen ihre Songs raus – war nicht länger angesagt.

Nun ist es so, dass es zu allen Zeiten Menschen gibt, die es nicht interessiert, was gerade angesagt ist. Vor allem Jungs, die davon träumen, so erfolgreich zu sein wie The Beatles oder wenigstens The Jam, und die dann eine klassische Band mit Gitarre, Bass und Schlagzeug gründen. Zum Beispiel Suede, die 1993 mit ihrem Debütalbum an die Spitze der Charts stürmten. Aber eben nur in Großbritannien.

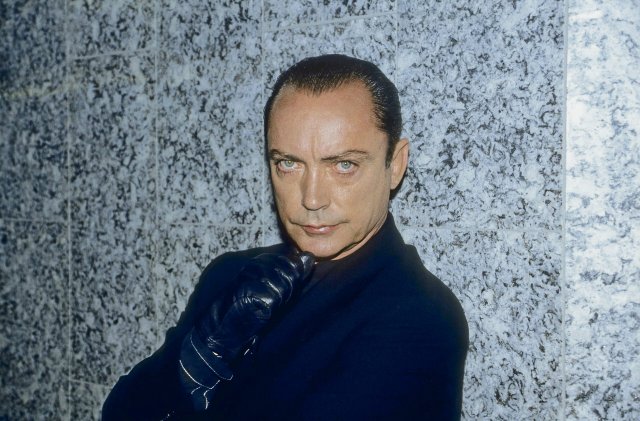

Suede gelten als die erste Band des Britpop. Den Grund dafür lieferte die Zeitschrift »Select«. Ein längst untergegangenes Magazin, das mit einem einzigen Titelbild den ideologischen Überbau für den Britpop bildete. Das Cover vom April 1993 zeigte den Sänger von Suede, Brett Anderson. In den Hintergrund des Fotos hatten die »Select«-Macher nachträglich den Union Jack montiert. Und damit auch jeder begriff, dass es hier um eine Angelegenheit von nationalem Interesse geht, lautete die Überschrift: »Yanks go home! Suede, Saint Etienne, Denim, Pulp, The Auteurs and the Battle for Britain«. Zwar wurde historisch hier einiges durcheinandergeworfen – es waren die »Yanks« (also die Amis), die den Briten bei der »Battle for Britain« (also der Luftschlacht um England) gegen die Deutschen halfen –, aber das dürfte dem gemeinen englischen Musikfan herzlich egal gewesen sein. Die Botschaft kam an: Großbritannien musste endlich wieder groß werden.

Und das schien bitter nötig: Ob Fußball, Film oder Staatsführung – das Vereinigte Königreich versank in den frühen 90ern im Mittelmaß. Das Land wurde regiert von John Major, dem blassesten Premierminister des 20. Jahrhunderts. Die englischen Fußballer waren 1992 zum wiederholten Mal als Tabellenletzter in der Vorrunde der Europameisterschaft gescheitert. Das aufregende New British Cinema der 80er hatte den Jahrzehntwechsel nicht überlebt. Und dass man selbst in der Musik gegenüber den USA das Nachsehen hatte, war die ultimative Demütigung.

Da kamen Suede gerade recht. Kurzerhand wurde ihnen die Verantwortung für das Seelenheil der englischen Nation aufgehalst. In der Folge witterten weitere Bands die Chance, die das »Buy British!« eröffnete. 1994 sollte das Jahr werden, in dem gleich drei Gruppen unter dieser Flagge der Durchbruch gelang. Den Anfang machten im April Pulp mit »His ’n’ Hers« sowie Blur mit »Parklife«. Im August folgte »Definitely Maybe« von Oasis. Musikalisch verband die Werke nicht viel. Die Singles »Girls & Boys« (Blur) und »Live forever« (Oasis) verdeutlichen dies: hier knallige Indie-Disco, dort Mitgröl-Stadionhymne. Und Pulp waren sowieso außen vor.

Das hielt die englische Presse freilich nicht davon ab, die genannten Bands plus The Verve als »The big four« zu bezeichnen. Bloß wirkten diese Gruppen jenseits der Insel gar nicht mehr so groß. Pulp kamen hierzulande – leider! – nie über den Kritikerliebling-Status hinaus. Blur und The Verve wiederum erzielten in Zentraleuropa erst dann nennenswerte Verkaufserfolge, als Britpop selbst in England zum Unwort geworden war. Lediglich Oasis räumten auch auf dem Festland ab, wiewohl sich das Interesse an jenem Duell, das sie sich zu Hause mit Blur lieferten, in Grenzen hielt.

Aus heutiger Sicht verständlich. Es ging weniger um Musik als um Verkaufsförderung. Das Duell sollte als Lehrbeispiel zum Thema Win-win-Situation in keinem Marketinghandbuch fehlen. Für den 14. August 1995 war die zeitgleiche Veröffentlichung der neuen Singles von Oasis und Blur geplant. Die Medien interessierte nur eines: Welche Band würde die Spitze der Charts erklimmen? Auch so lässt sich das Sommerloch füllen.

Der »New Musical Express« erhob den Wettstreit »Blur vs. Oasis« zur »British Heavyweight Championship«, also zur Schwergewichtsmeisterschaft. Andere sprachen von der »Battle of Britpop«. Und niemanden schien es zu stören, dass bei dieser Schlacht mit unlauteren Mitteln gekämpft wurde. Denn während »Roll with it« (Oasis) für 2,99 Pfund über den Ladentisch gering, wurde »County House« (Blur) für 1,99 Pfund verramscht. Kein Wunder, dass Blur mit 274 000 verkauften CDs am Ende als Sieger hervorgingen. Doch der Zweitplatzierte Oasis musste sich nicht grämen. 216 000 verkaufte CDs bedeuteten Bruttoeinnahmen von fast 650 000 Pfund (nach heutiger Kaufkraft gut 1,3 Millionen Euro). Von solchen Zahlen können die musizierenden Hungerleider im Spotify-Zeitalter nur träumen.

Was kaum einem auffiel: Die Nr. 1 »Country House« gehört zu den einschläferndsten Songs, die Blur je veröffentlicht haben. Aber wen interessierte Musik, wo es doch viel spannender war, die verbalen Scharmützel zwischen den Bands mitzuverfolgen? Vor allem Oasis-Chef Noel Gallagher lief zu Hochform auf. So wünschte er seinen Konkurrenten von Blur, Damon Albarn und Graham Coxon mal eben Aids an den Hals, verbunden mit dem Wunsch, die beiden mögen daran sterben. Die britische Musikpresse, die jede Woche Seiten zu füllen hatte, dankte es.

Koks von gestern. Mittlerweile verstehen sich Noel Gallagher und Damon Albarn derart prächtig, dass Ersterer sogar bei einem Lied von Letzterem mitsang (bei »We got the power« im Rahmen von Albarns Gorillaz-Projekt). Warum sollten sie sich auch nicht verstehen! Beide haben vom Britpop-Hype maximal profitiert.

Wenn man heute die Alben von damals hört, packt einen dennoch Wehmut. Einen Hype wie Britpop hat es seitdem nicht mehr gegeben. Und wird es auch nicht mehr geben – keine der englischen Musikzeitschriften, die allwöchentlich Öl ins Feuer gossen, hat überlebt.

Wenigstens raffen sich die Helden von einst immer wieder auf, neue Platten zu veröffentlichen. Das klingt meist grundsolide und manchmal richtig gut. »More« von Pulp ist so ein Album, das einen auch 1995 begeistert hätte. Damals, als englische Jungs noch glaubten, sie könnten die neuen Beatles werden.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.