- Kultur

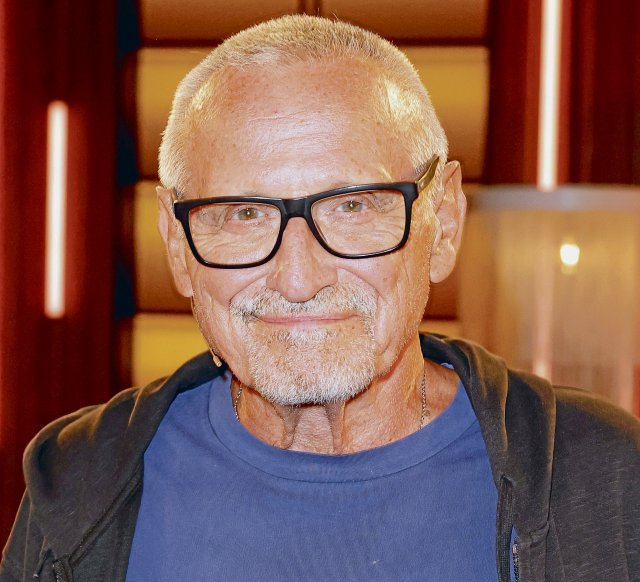

- Comeback Max Goldt

Goldt und wie er die Welt sah

Max Goldt ist zurück und setzt sich zwischen alle Stühle – was für ihn spricht

Er war viel zu lange weg. Natürlich nicht real. Er tourte durch die Lande, musste touren. Denn Autoren, die nicht Dan Brown oder Caroline Wahl heißen, leben von Lesungen – der Buchverkauf wirft zu wenig ab. Also hörte oder las man notgedrungen seine alten Texte und hoffte zehn lange Jahre, dass irgendwann mal wieder ein neuer Band von ihm erschiene.

Zehn Jahre, das ist in der Literatur eine Generation. Zehn Jahre, das ist der Unterschied zwischen »Frauen vor Flusslandschaft« (Heinrich Böll, 1985) oder »Horns Ende« (Christoph Hein, 1985) und »Faserland« (Christian Kracht, 1995). Es ist aber auch der Unterschied zwischen einer Welt, in der man Putin für einen respektablen Staatsmann hielt und Corona für ein weniger respektables Bier, und einer Welt, in der die Gewissheiten von früher verlorengegangen sind.

Da liegt die Frage natürlich nahe, ob Max Goldt überhaupt noch in diese Welt passt. Denn wo jeder auf teils wunderliche Weise die großen Zusammenhänge zu erklären versucht, wirkt ein Mensch, dessen Blick sich auf die kleinen absonderlichen und absurden Dinge des Leben richtet, seltsam altmodisch, wie aus der Zeit gefallen. Wobei Max Goldt sich gegen ein Wort wie »absurd« verwahren würde: »Daß die Menschen überall Absurdität zu wittern scheinen, liegt daran, dass ihnen in 50 Jahren Popkultur abgewöhnt wurde, über sinnführende Begriffe nachzudenken«, schreibt er. Eigentlich schaut er nur genauer hin als andere und beschreibt haarklein den Irrsinn und Aberwitz, der sich »Normalität« nennt. Er benennt das Offensichtliche, das den meisten von uns gar nicht mehr auffällt, weil unsere Sinne viel zu abgestumpft sind.

Oft sind es nur Details, die jenes Konstrukt, das wir Wirklichkeit nennen, einstürzen lassen. So beschreibt er die legendären Jacobs-Kaffee-Werbespots der 80er Jahre mit folgenden Worten: »Hochzeitstafel, prächtige Kleider, festliche Stimmung. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kaffee serviert wird. Der ist natürlich völlig unaromatisch. Glücklicherweise ist aber Karin Sommer da, und die hat unter dem Tisch eine Art Kaffeedepot, denn von dort holt sie eine Packung Krönung und hält sie dann empor. Karin Sommer war schon eine rechte Diabolin, statt den Gastgebern den guten Kaffee gleich zu geben, versteckte sie ihn unter dem Tisch und wartete, bis die blamable Plörre aufgetischt wurde, um dann gehörig zu triumphieren.«

Das war in den 90ern, als seine Kolumne »Aus Onkel Max’ Kulturtagebuch« zu den Höhepunkten jeder »Titanic«-Ausgabe zählte. Im neuen Jahrtausend wurden seine Texte ernster. Zum einen, weil die Zeiten ernster wurden. Zum anderen, weil Goldts Zündschnur kürzer wurde. Er regte sich über »vorsätzlich ausrastende, knallkörperbewehrte Gruppendynamiker« (sprich: Fußballfans) auf, die S-Bahn-Fahrten zur Hölle machen, und vor allem darüber, dass diese »Horden, die bis an die Halskrause mit sogenannten ›gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen‹ gefüllt sind«, einfordern, man solle »Emotionen respektieren«.

Es empfiehlt sich, diesen Text (»Weltanschauung in der Seilbahn«) aus dem Jahr 2011 noch einmal zu lesen, bevor man sich über »›Homo-Ehe‹ und Frauenfußball« in seinem aktuellen Buch »Aber?« echauffiert. Das nämlich haben einige Kritiker getan. Im Deutschlandfunk wurde ihm vorgeworfen: »Auch ein homosexueller Satiriker kann sich zum grantelnden Antifeministen entwickeln.« Da fehlt nur noch das Fallbeilurteil »alter weißer Mann«. (Was zumindest in biologischer Hinsicht stimmen würde – Goldt wird am 23. November 67.) Aber umgekehrt wird genauso wenig ein Schuh draus. Die »Salzburger Nachrichten« ködern schnappatmende Leser mit der Überschrift »Gegen Frauenfußball, gegen Gendern, gegen Homo-Ehe«, und reihen ihn damit ein in die unselige Reihe von »Man-wird-doch-noch-sagen-dürfen-Humoronkeln« (Deutschlandfunk). Max Goldt als Dieter Nuhr für literarisch Gebildete? Spätestens jetzt hört der Spaß auf.

Nein, vergessen wir mal all die Schwarzweiß-Diskurse, die es vor zehn Jahren noch nicht gab (zumindest nicht in dieser Kontrastschärfe), und widmen wir uns den Grautönen! Man stelle sich einen Vegetarier vor, der einen Ekel vor Fleisch hat. Wäre es seinem Appetit förderlich, wenn er Hackbraten nicht pur, sondern in Soße getränkt aufgetischt bekäme? Wohl kaum. Max Goldt ergeht es ähnlich. Er hat eine tiefe Abneigung gegen das medial überhand nehmende Gekicke, warum also sollte er sich für den immer kommerzieller werdenden Frauenfußball begeistern? Auch gegen seine Ablehnung der »Homo-Ehe« lässt sich schwerlich argumentieren: »Von der Institution der Ehe profitieren vornehmlich Scheidungsanwälte. (…) Ich bin also gegen die Homo-Ehe, weil ich bereits die Originalversion, die Hetero-Ehe, für falsch und unterwürfig halte.«

Ja, selbst sein umstrittenster Text in »Aber?« entpuppt sich bei genauerem Lesen als präzise Analyse eines missglückten Gesprächs. Es geht um ein Interview, das Morrissey 2017 dem »Spiegel« gab. Max Goldt interessiert sich dabei nicht – im Gegensatz zu allen anderen Kommentatoren – für die Aussagen von Morrissey, sondern für die Rolle der Fragestellerin. Er kritisiert ihre »sprachliche Unbedarftheit« und »ihr kichernd aufgeregtes Desinteresse an ihrem Interviewopfer«. Ist das frauenfeindlich? Nein, allenfalls musikjournalismusfeindlich. Es geht Goldt nämlich nicht um Geschlechterfragen, sondern um ein Genre, das seit jeher durch pseudocooles Gehabe und aufgesetztes Checkertum nervt.

Versöhnlicher ist er gegenüber Wiglaf Droste. Dass die charakterlich so grundverschiedenen Autoren einst zusammen auf Lesereise gingen, mag man kaum glauben. Goldt selbst räumt ein: »Man hätte auch Bette Davis und Joan Crawford auf eine gemeinsame Lesetournee schicken können.« Er ließ nach der Tour durchblicken, dass diese nicht frei von Komplikationen gewesen war. Daraus folgerten einige, die beiden wären verfeindet. Goldt nutzt die »Erinnerungen an einen Raufbold und angeblichen Feind« dazu, ein stellenweise liebevolles Porträt zu zeichnen, das in seiner Differenziertheit gut in die Droste-Biografie »Die Welt in Schach halten« von Christof Meueler gepasst hätte, in dem Goldt auch schon diese Lesereise von 1991 kommentiert hat.

Dass er nun seinen Text mit diesen Worten enden lässt, hätte man nicht erwartet: »Ich mochte Wiglaf Droste. Er hatte übrigens, meine Damen und Herren, unglaublich schöne Augen.« Goldt ist immer noch für Überraschungen gut. Und das ist der eigentliche Grund, »Aber?« zu lesen (und natürlich all seine anderen Bücher). Indem er uns mit einer Weltsicht konfrontiert, die ohne Phrasen, Klischees und vorgefertigte Schubladen auskommt, animiert er uns dazu, selbst genauer hinzuschauen und besser zuzuhören. Nötig wäre es.

Max Goldt: Aber? Dtv, 160 S., geb., 24 €.

Er benennt das Offensichtliche, das den meisten gar nicht mehr auffällt, weil die Sinne viel zu abgestumpft sind.

-

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.