- Kultur

- »Sehnsucht in Sangerhausen«

Julian Radlmaier: »Kino ist ein Wahrnehmungsraum«

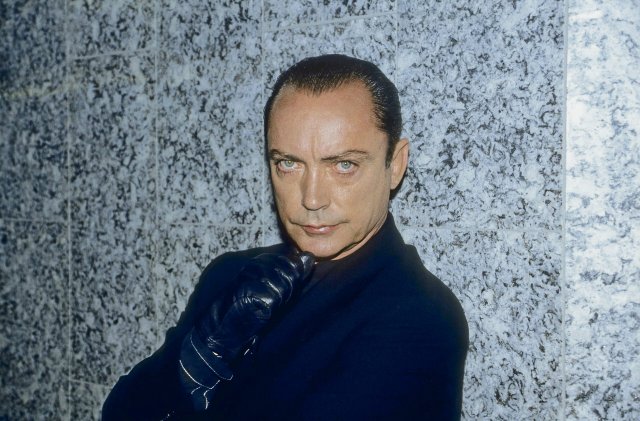

Regisseur Julian Radlmaier verpackt in »Sehnsucht in Sangerhausen« Gesellschaftskritik in eine poetische Utopie

Im Film schlendert die Kellnerin Ursula durch Sangerhausen. In ihrer Einsamkeit und mit gebrochenem Herzen begegnet sie einer iranischen Youtuberin (Neda) und einem Fremdenführer (Sung-Nam) mitsamt seinem Schützling (Buk). Was sie vereint, ist, dass sie alle eine Sehnsucht in sich tragen. Warum haben Sie sich für diese Konstellation entschieden?

Als ich das erste Mal in Sangerhausen war, bin ich gleich Leuten mit unterschiedlichen gesellschaftlichen oder kulturellen Hintergründen wie Kellnern aus Nordmazedonien oder afghanischen Geflüchteten begegnet. Mein Wunsch für den Film war es, für kleine Differenzierungen, Klassen und Positionen, eine chorale Erzählung zu finden. Die erste Figur, die ich konkret im Kopf hatte, war Ursula. Sie trifft als proletarische Figur aus der Provinz auf eine Musikerin aus der Stadt. Man weiß auch nicht so genau, wo sie steht. Man kennt die Sehnsucht der Musikerin nicht. Man weiß aber, dass sie ein anderes kulturelles Kapital hat. Das ist auch der Grund, warum es zwischen beiden nicht funktioniert. Ursula, Sung-Nam und Neda hingegen haben alle vom Leben Narben davongetragen und bilden eine Gemeinschaft der Verletzten: Sung-Nam trägt eine Halskrause, Neda eine Armschlinge, und Ursula hat ihr gebrochenes Herz.

Neda stammt wie Ihr Kameramann Faraz Fesharaki aus dem Iran. Was war Ihnen wichtig, als Sie Nedas Figur kreiert haben?

Es hat relativ lange gebraucht, bis ich eine Figur gefunden hatte, die nicht das erstbeste Klischee einer Geflüchteten war. Irgendwann bin ich auf Neda gekommen. Sie hat einerseits eigene Migrationserfahrungen, andererseits trägt sie auch eine prekäre Kunst-Boheme in sich – mit dem erschwerenden Handicap, dass sie einen ungesicherten Aufenthaltsstatus hat. Durch Faraz hatte ich nicht nur Zugang zum Iran, sondern auch zur Sprache, sonst hätte ich eine solche Figur gar nicht schreiben können. Beim Entwickeln der Figuren ging’s immer wieder um kleine Details. Einmal sagt zum Beispiel Neda zu ihrer Freundin Mariam: »Steckst du immer noch Männern Reis in die Tasche, damit sie sich nicht verlieben?« Solche Details waren mir durch Faraz bekannt.

Hat sich der filmische Blick dadurch verändert?

Ja! Faraz und ich lieben beide das sowjetische Kino der 60er und 70er Jahre, so dass wir uns auch visuell beeinflusst haben. Was wir gesucht haben, war einerseits eine Art Leichtigkeit, die schwereren Inhalten entgegensteht. Deshalb arbeiten wir mit Schwenks oder Zooms, die Dinge auf unerwartete Art und Weise miteinander verknüpfen. Die Kamera guckt sich mit einem freien Blick um, der auch ein bisschen weniger kontrolliert ist, damit man weniger das Gefühl hat, da wird jetzt was inszeniert. Auf der anderen Seite haben wir uns choreografisch genau vorbereitet. Mir geht es bei meinen Filmen eigentlich immer neben den Inhalten darum, mit Film als Form zu spielen. Bei den vorherigen Filmen waren mir Theorie und Erkenntnisprozess wichtig. Ich hatte ganz lange Lust auf statische, theatralische, tableauartige Bilder. Jetzt versuche ich auf mehreren Ebenen, in einen Dialog zu treten. Sei es mit dem Publikum, den Leuten vor Ort oder vielleicht einfach mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite.

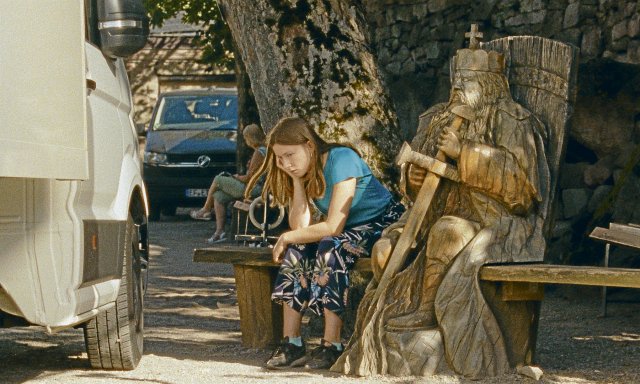

Sung-Nams Anti-Sightseeing-Tour fordert zu einem Perspektivwechsel auf. Also einfach mal eine Ecke weiterzuschauen und nicht nur das Offensichtliche zu sehen. Ist das auch politisch gemeint?

Absolut! Rauszugehen, Leute nicht nur durch die vielen Filter, die einem so angeboten werden, anzuschauen, sondern überhaupt erst mal wieder richtig wahrzunehmen. In diesem spezifischen Fall ging es auch darum, Sangerhausens Landschaft, die von nationalistischen Symbolen wie dem Kyffhäuser-Denkmal geprägt ist, neu zu entdecken und diesen Ort wieder zu öffnen für neue Geschichten und Menschen, die gerade ankommen. Kino ist ein Wahrnehmungsraum, den ich anbiete. Man geht hinein und macht eine Erfahrung, die man vielleicht im eigenen Alltag so nicht machen kann.

»Sehnsucht in Sangerhausen« vermittelt Politik über die Leute. Im Radio hört man Friedrich Merz’ Worte: »Die Migranten lassen sich die Zähne machen«, Sung-Nams Nachbarn sprechen schlecht über ihn. Aber es wird nicht gewettert, sondern alles passiert relativ beiläufig.

Wenn man Sangerhausen als real existierenden Ort filmt, dann kann man dem nicht mit derselben modellhaften und denunziatorischen Herangehensweise begegnen, mit der ich das fiktive Dorf in »Blutsauger« erzählt hatte. Mir ging es vielmehr darum, die Menschen, wie sie sind, zu respektieren. Gleichzeitig finde ich es unheimlich, welche politischen Kräfte dort wirken. Auch mein Team hat verbalen Rassismus erfahren. All das ist im Osten nicht einfach organisch gewachsen, sondern es gibt von Leuten wie Friedrich Merz oder in bestimmten Medien eine Dauerbeschallung. Da wird schon faschistoid auf Regierungsebene gesprochen. Es war mir wichtig, dass man versteht, dass bestimmte Ressentiments plus dieser Rechtskurs, der in dem Film wirklich top-down ist, vielleicht das Ergebnis von ökonomischen Verhältnissen und jahrzehntelanger Vernachlässigung sind. Das Traurige an der heutigen Zeit ist, dass man das Gefühl hat, dass die Menschen weltweit vor sehr ähnlichen Problemen stehen.

Stellt die kleine Gemeinschaft von Ursula, Neda, Sung-Nam und Buk, Sung-Nams Adoptivenkel, eine politische Utopie dar?

Ich glaube schon. Am Ende des Films, wenn diese vier Figuren in einem engen Raum miteinander träumen und das filmische Bild miteinander teilen, geht es schon um die Möglichkeit des Zusammenlebens von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft. Immer spricht man von irgendwelchen angeblichen riesigen kulturellen Unterschieden. Aber »Sehnsucht in Sangerhausen« zeigt uns auf, dass diese vier unterschiedlichen Menschen auf einer ökonomischen Ebene eigentlich viel mehr verbindet als trennt. Film ist auch immer die Möglichkeit, Bilder für solche politischen Hoffnungen zu finden. Der Weg dorthin ist natürlich nicht, das realistisch nachzubilden, dass diese Figuren eine Selbsthilfegruppe im echten Leben bilden oder so. Diese Gruppe ist eine sehr poetische Erfindung, aber in dieser Begegnung steckt eine universelle Hoffnung. Ein bisschen didaktisch ist das schon, aber vielleicht auch okay.

»Sehnsucht in Sangerhausen«, Deutschland 2025. Regie und Drehbuch: Julian Radlmaier. Mit: Clara Schwinning, Maral Keshavarz, Henriette Confurius. 90 Min. Start: 27. November.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.