Die Kastanie in der Hosentasche

Zur Seele: Erkundung mit Schmidbauer

Oft sind die einfachsten Experimente auch die ergebnisreichsten. Das gilt sicher für den Marshmallow-Test, dessen Nuancen der 1930 in Wien geborene, wegen des Hitler-Einmarsches 1938 in die USA emigrierte Walter Mischel seit den 60er Jahren erforscht hat, als er als Psychologe an der Stanford-Universität arbeitete.

Untersucht wurden Vierjährige. Der Versuchsleiter fragte sie, ob sie einen Leckerbissen (eben den Marshmallow) haben wollten oder zwei davon. Natürlich wollten alle die zwei, aber diese waren an eine Bedingung geknüpft: Nur wer etwa eine halbe Stunde alleine im Labor wartete, bis der Versuchsleiter zurückkehrte, bekam die doppelte Belohnung.

Ungefähr ein Drittel der Vierjährigen konnte gar nicht warten; sie aßen sofort den ersten Marshmallow und opferten den zweiten ihrem Bedürfnis nach schneller Befriedigung. Ein weiteres Drittel versuchte zu warten, hielt aber nicht durch und verspeiste den Bissen nach einer gewissen Wartezeit. Ein Drittel schließlich ertrug die Wartezeit und kassierte die Belohnung.

Ihre Pointe gewinnt diese Untersuchung aus zwei Beobachtungen. In Nachuntersuchungen, von denen die letzte nach 14 Jahren erfolgte, zeigte sich eine eindrucksvolle soziale Überlegenheit der Kinder, die warten konnten, wenn es sich lohnte. Sie waren sozial kompetenter, beliebter, selbstbewusster, besser in ihren Schulleistungen. Die Sofortesser konnten sich schlechter konzentrieren, reagierten auf Frustrationen schneller mit Wut, waren eifersüchtiger und längst nicht so erfolgreich in der Schule.

Mischel widerspricht der einfachen Deutung, die Kinder, welche am Ende die zwei Marshmallows bekamen, seien eben strenger zu sich selbst. Nach seinem Eindruck konnten sie sich vor allem besser ablenken und die Wartezeit vertreiben. Sie ließen sich etwas einfallen, machten ein Schläfchen, führten Selbstgespräche, begannen irgendein Spiel.

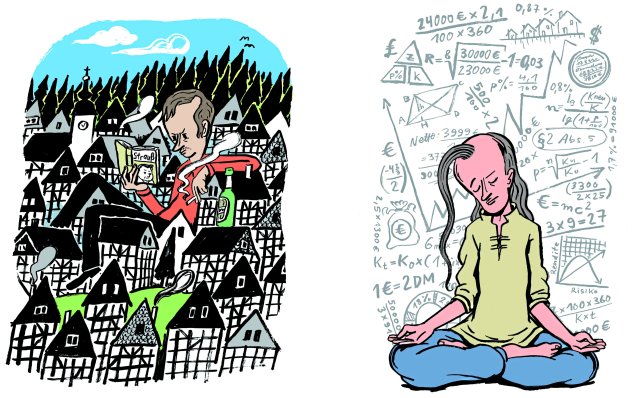

So vermochten sie es, die Wartezeit bis zur Befriedigung zu ertragen. Sie konnten sozusagen zwischen einer Lösung erster Ordnung und einer Lösung zweiter Ordnung unterscheiden. Die Lösungen erster Ordnung sind die, in denen wir durch Mühe etwas erreichen. Die Lösungen zweiter Ordnung hingegen sind die, in denen wir durch Mühe Kraft verlieren; die richtige Entscheidung führt dazu, dass wir diesen Energieverlust möglichst gering halten. Vor dem Examen ist es sinnvoll, geistige Kraft für die Vorbereitung aufzubringen. Nach dem Examen ist es schade um jede Stunde, die mit Grübeln darüber verbracht wird, ob es nicht besser hätte ausfallen können.

Damit kommen wir zu wichtigen Fragen in unserer von Aktivismus geprägten Welt. Abwarten ist ein so wichtiges Heilmittel, dass ein kluger Arzt einmal definiert hat: »Medizin ist das System von Ablenkungen, mit denen wir unsere Patienten versorgen, bis sie von selbst gesund werden.«

Aber der Teufel steckt in den Details. Um sich wirklich ablenken zu lassen, muss ein Geplagter glauben, dass etwas Hilfreiches mit ihm geschieht. Sobald er bemerkt, dass ihn jemand nur ablenken will, fühlt er sich nicht ernst genommen, unterversorgt, sogar betrogen, jedenfalls nicht unterstützt. Es geht ihm schlechter.

Jüngst wurde eine sogenannte »Metastudie« über Antidepressiva veröffentlicht. Sie fasst Ergebnisse vieler kontrollierter Versuche zusammen und kam zu dem Ergebnis, dass diese Medikamente in den meisten Anwendungsfeldern Placebos nicht überlegen sind. Das widerspricht dem Eindruck vieler Fachleute, die auf diesem Gebiet arbeiten. Zu oft haben sie beobachtet, dass es depressiven Kranken, die rastlos gegrübelt haben, was sie falsch machen, wirklich hilft, wenn sie ein solches Mittel nehmen.

Aber die Zweifel an den Wirkungsbeweisen werden verständlicher, wenn wir uns klarmachen, dass die Kranken in den Experimenten nicht wussten, dass sie Milchzucker nahmen. Sie waren im Gegenteil überzeugt, ein besonders wirksames, noch nicht auf dem Markt befindliches Mittel zu bekommen. Und so verbrachten sie voller Hoffnung die Zeit, welche die Depression brauchte, um zu verschwinden.

Wer sich solche Vorgänge klar- macht, erkennt die oft so gedankenlos inszenierte Armut der naturwissenschaftlichen Praxis in der Heilkunde. Mit ihrem Beharren auf Objektivität nivelliert sie den Umgang mit Ablenkungen. Das große Reich des magischen Denkens wird auf die schlichte Zweiteilung von bewiesen und nicht bewiesen reduziert. Jeder Student im ersten Semester kann sich so einbilden, weit über ehrwürdigen Traditionen wie der Astrologie, der Homöopathie oder der traditionellen Medizin zu stehen.

Um glaubhaft abzulenken und die Ängste des Kranken zu lindern, dass nichts Gutes mit ihm getan wird und er daher dem Übel zum Opfer fällt, muss ein Mittel überzeugen. Wenn es auf die Bühne tritt und bekennt »Ich bin ein Placebo«, dann wird es ausgelacht. Daher glauben Astrologen an die Gestirne, Homöopathen an das Simile. Sie wenden sich ärgerlich ab, wenn jemand behauptet, was sie tun, beruhe auf Einbildung.

Die Kastanie in der Hosentasche hilft gegen Rheuma, weil sie – während sie nach ihrem prallen und glänzenden Anfangszustand matt und schrumpelig wird – das Böse aufsaugt. Wenn Sie daran glauben, sind Sie von dem Schmerz abgelenkt. Und wenn er nach ein paar Tagen fort ist, hat die Kastanie geholfen.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.