Streit um Zahl der leeren Wohnungen

Berliner Mieterverein hält Senatsangaben für »untauglich« und legt eigene Untersuchungen vor

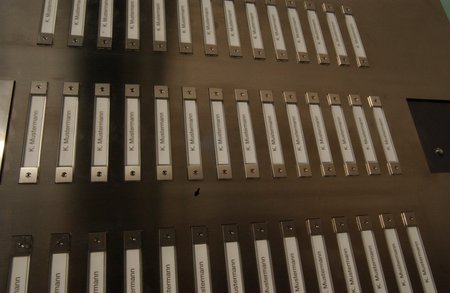

Auf dem Berliner Wohnungsmarkt wird es spürbar enger: steigende Mieten, eine wachsende Zahl von Haushalten und kaum Wohnungsneubau. Doch beim Stadtentwicklungssenat verweist man bisher auf 108 000 länger als sechs Monate leer stehende Wohnungen, spricht von einer entspannten Marktlage und sieht deshalb keinen Handlungsbedarf.

Der Berliner Mieterverein hält diese Senatszahl für »fragwürdig« und »untauglich für eine verantwortungsvolle Wohnungspolitik«. Sie beruht auf Angaben des Stromversorgers Vattenfall, der dem Senat die Wohnungen gemeldet hat, für die es seit mehr als sechs Monaten keinen Vertrag mit einem Stromkunden gibt. Diese Wohnungen gelten deshalb als nicht vermietet. Ob sie tatsächlich leer stehen und aus welchen Gründen, geht daraus nicht hervor. Es könnte auch sein, dass Mieter ihre Rechnungen nicht bezahlen oder die Wohnungen gar nicht vermietet werden sollen.

In seiner Kritik sieht sich der Mieterverein durch die Ergebnisse einer Umfrage unter seinen Mitgliedern bestätigt. Diese meldeten insgesamt 1389 leer stehende Wohnungen. Als Gründe dafür wurden vor allem der Zustand des Hauses und der Wohnung (30,3 Prozent), zu hohe Mietforderungen, der geplante Verkauf (je 13,2 Prozent) und Sanierung ermittelt (11,9 Prozent). Über die Hälfte der Quartiere sind schon seit mehr als zwei Jahren unvermietet. »Es handelt sich also nicht um Wohnungen, die keine Mieter finden, sondern die einfach nicht verfügbar sind«, so Mietervereins-Vorsitzender Franz-Georg Rips. Sie dürften deshalb auch nicht vom Senat als vermietbare Leerstandsobjekte gewertet werden.

Beispiel Kopischstraße1, Kreuzberg. Die 20 Wohnungen des Hauses stehen schon seit etwa zwei Jahren leer, weil sie in Eigentumswohnungen umgewandelt und verkauft werden sollen. Beispiel Am Hegewinkel 3 bis 7B, Dahlem. Die ehemaligen Wohnanlagen der US-Alliierten will der Bund verkaufen, die 72 Wohnungen stehen seit etwa zweieinhalb Jahren leer. Beispiel Richard-Sorge-Straße 67, Friedrichshain. Das Haus wird von der BHW Bausparkasse als »leergezogenes Mehrfamilienhaus« zum Verkauf angeboten, 39 Wohnungen stehen seit drei Jahren leer.

Die vom Mieterverein vorgelegten Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber sie geben eine Tendenz an. Vom Senat wird deshalb eine wissenschaftliche Untersuchung gefordert, wie hoch der Leerstand in Berlin tatsächlich ist. »Es ist unerträglich, dass man über die Anzahl der in Berlin gehaltenen Mastschweine gesicherte statistische Werte hat, bei den essenziellen Wohnungsmarktdaten aber im Trüben fischt«, so der Hauptgeschäftsführer des Mietervereins, Hartmann Vetter. Er schätzt, das lediglich etwa 50 000 Wohnungen leer stehen. Ende des Monats will der Berliner Mieterverein über das Thema mit Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD) sprechen.

Für die Mieter wäre die Klärung der Leerstandszahl von einiger Bedeutung zum Beispiel für die Mietentwicklung. Ist sie tatsächlich nur halb so hoch wie vom Senat angegeben, müsste von einem angespannten Wohnungsmarkt gesprochen werden. Dann würde wieder Paragraph 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes zur Anwendung kommen, wonach bei Neuvermietungen die Miethöhe nur 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Derzeit gibt es dafür in Berlin keine Begrenzung. Außerdem könnte gegen die Umwandlung von Wohnungen in Arztpraxen, Büros, Anwaltskanzleien vorgegangen werden.

Bei der Stadtentwicklungsverwaltung deutet sich ein Einlenken an. Zwar hält man die Leerstandsermittlung nach der Stromzählermethode weiterhin für die effektivste, doch soll die Investitionsbank Berlin jetzt auch die Ursachen für die Nichtvermietung ermitteln. »Wir schätzen aber, dass höchstens 30 000 leer stehende Wohnungen nicht vermietbar sind«, so Sprecherin Petra Rohland. »Damit wäre der Leerstand immer noch so hoch, dass von einem Wohnungsmangel nicht gesprochen werden kann.«

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.