- Kultur

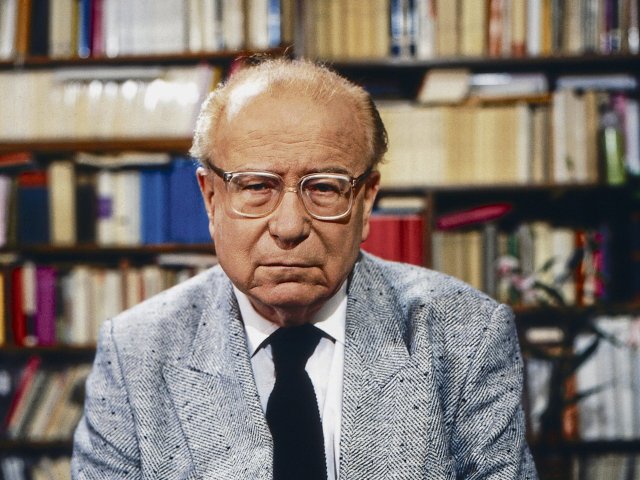

- ROBERT HARRIS'„Enigma“ reicht nicht an „Vaterland“ heran

Krieg um den Code

Vielleicht war Enttäuschung programmiert: Erst der überzeugende Erfolg mit seinem Romandebüt „Vaterland“. Nun der Nachfolger „Enigma“, der bereits mit anderen Erwartungen gelesen - und für zu leicht befunden wird. Das uralte Problem: Selten gelingen zwei Coups in Serie.

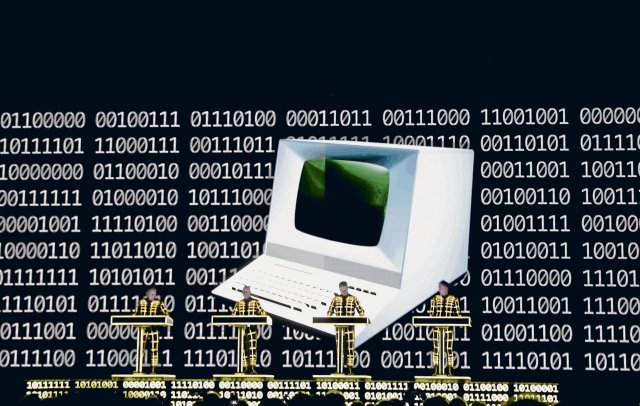

Wie der Romanerstling, ist auch „Enigma“ mit der jüngeren deutschen Geschichte befaßt. Doch während „Vaterland“ grotesk-realistisch die orwellschen Folgen eines Sieges von Nazi-Deutschland im zweiten Weltkrieg für Land, Leute und Erdkreis ausmalte, beschäftigt sich „Enigma“ sehr nüchtern mit dem Kleinkrieg zwischen Briten und Hitlerdeutschland um geheime Funksprüche. „Enigma“ war dabei so etwas wie eine deutsche Erfolgsstory, eine Maschine zur Verschlüsselung, die für Freund und Feind lange Zeit als wasserdicht galt und kriegsbedeutend wurde, als in der „Schlacht im Atlantik“ amerikanische Geleitzüge häufig in der U-Boot-Falle der Faschisten landeten.

Robert Harris erzählt die fieberhaften Anstrengungen britischer Militärs und Wissenschaftler, den deutschen „Enigma“-Schlüssel zu finden. Er schildert Mühseligkeit und Armseligkeit des Alltags in den

Robert Harris: Enigma. Roman. Aus dem Englischen von Christel Wiemken. Wilhelm Heyne Verlag München. 444 S.. geb.. 44 DM.

Baracken des hochgeheimen Militärcamps von Bletchley Park nördlich von London, das verzweifelte, unterernährte und ewig übermüdete Bemühen der Kryptoanalytiker, die deutschen Codes zu knacken und damit den Feind zu schwächen. Die Ratlosigkeit in Bletchley Park war im Winter 1943 teilweise so groß, daß die Experten mit bloßem Aktionismus weiterzukommen suchten. Schließlich sei bisher „kein Kryptogramm“, so ruft sich Häuptgestält Tom Jericho in Erinnerung, „je durch bloßes Anstarren entschlüsselt worden“.

Die Suche nach einer Eselsbrücke, die den Zugang zu „Enigma“ ermöglichen würde, prägt die Kampagnen im Camp, und in vieler Hinsicht erleben die Mathematiker und Logiker ihr Vorgehen als Kampf gegen Windmühlenflügel. „Dieser Kampf gegen .Enigma' ging nie zu Ende. Es war ein Schachturnier über tausend Runden gegen einen Spieler mit schier unglaublicher Abwehrkraft, und jeden Tag kehrten die Figuren zu ihrer ursprünglichen Position zu-

rück, und das Spiel begann von neuem.“

Soweit so gut, soweit das Buch - wie bei „Vaterland“ eine geschichtskundige Darstellung durch den Autor. Als arg artifiziell, verstiegen und zunehmend lästig habe ich Harris' Umgang mit Ciaire Romilly empfunden, der zweiten, im gewissen Sinne eigentlichen Hauptfigur des Romans. Vom englischen Geheimdienst in Bletchley eingeschleust, um Verrat an den deutschen Feind zu verhindern, füllt sie nur den Part einer dramaturgisch benötigten Geliebten des blassen, traurigen, aber messerscharfen Analytikers Tom aus.

Harris hatte nicht nur Schwierigkeiten, mit der naturgemäß komplizierten Materie der „Enigma“-Maschine vertraut zu werden. Man spürt auch die literarischen Probleme, Ciaire glaubhaft ins Geschehen zu bringen. So bleibt Ciaire ein Retortenbaby, ein Phantom der Oper - und Harris das eigentliche Opfer von „Enigma“. Daß man das Buch trotzdem bis zum Ende lesen kann, erklärt sich für den Rezensenten mit dem Pointen-Feuerwerk zum Ende sowie der knappen, unprätentiösen und unideologischen Erzählweise, für die namentlich der ehemalige DDR-Bürger noch immer dankbar ist.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.