- Kultur

- Politisches Buch

Die zukunftsvergessene Gegenwart

Harald Welzer fordert eine Renovierung der Erinnerungskultur

Sie wollen die deutsche Erinnerungskultur entrümpeln, renovieren, modernisieren. Dem Soziologen Harald Welzer vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen und seiner Kollegin Dana Giesecke schwebt ein Haus der menschlichen Möglichkeiten vor, in dem nicht mehr erratische Geschichtsereignisse vermittelt werden. Der Besucher soll dort eine Szenografie vorfinden, in denen er faktisch Möglichkeiten eigenen Handelns durchspielen kann. Eine reflexive Erinnerungskultur soll »kognitive Reserven für die Wahrnehmung eigener Verantwortlichkeiten, aber auch eigener Handlungsmöglichkeiten« erschließen.

Im Zentrum der Erörterung stehen die NS-Herrschaft und der Holocaust. Die einseitige »Fokussierung auf Vernichtung und Gewalt« vernachlässige oft Solidarität und Widerstand und wirke »kontraproduktiv für die Erzeugung zivilgesellschaftlichen Engagements«, meinen die Autoren. Es sei deshalb an der Zeit, denen mehr Aufmerksamkeit zu widmen, »die sich auch unter den Bedingungen der NS-Gesellschaft abweichend verhalten haben«. Demgemäß müsste dem Arbeiterwiderstand ein größerer Platz in der Erinnerungskultur eingeräumt werden, der schwerlich von den jeweiligen politischen Strömungen zu trennen ist. Die Autoren bemängeln auch, dass in den von Guido Knopp in Serie produzierten Fernsehfeatures Hitler und seine Helfer nachträglich in den Rang historisch bedeutsamer Persönlichkeiten erhoben und »der Tradierung des nationalsozialistischen Selbstbildes« Vorschub geleistet wird.

Da Geschichte die Handlungsbedingungen von heute prägt, interveniert sie »auf vielfältige Weise in die Zukunftshorizonte«. Die in der Politik gegenwärtig strapazierte »Alternativlosigkeit« von Entscheidungen ignoriert nicht nur historische Erfahrungen. Sie markiert auch »die Diktatur einer zukunftsvergessenen Gegenwart«. Der von den Autoren vorgeschlagene Paradigmenwechsel von der »Top-down-Pädagogik« zur kooperativen Erarbeitung von Inhalten kann sicherlich Orte und Einrichtungen der historischen und politischen Bildung bereichern und Lerneffekte erhöhen. Ob über die von Weltzer/Giesecke empfohlenen »drei storylines« - Grundbedingungen der menschlichen Lebensform, Mythen und Irrtümer sowie Potenziale zum Guten und zum Schlechten - eine völlig neue Erinnerungskultur entstehen kann, provoziert etliche Fragezeichen und manchen Zweifel. Historische Erinnerung bedarf stets historischen Wissens. Das muss vermittelt werden. Lückenhaftes Wissen erleichtert Manipulation und fördert selektive Erinnerung. Anders ist der Eifer nicht zu erklären, die DDR auf Repressionsgeschichte oder Alltagsnostalgie zu reduzieren.

Die menschliche Gesellschaft ist außerdem keine naturwissenschaftliche Versuchsanordnung. Ihre Entwicklung folgt nicht naturwissenschaftlichen Gesetzen. Insofern lassen sich Experimentiermodelle nicht ohne Weiteres auf die Vermittlung von Geschichte übertragen. Geschichte erklärt sich auch nicht aus einem Gut-Böse-Schema. Sozialpsychologische und kultursoziologische Betrachtungen können die Deutung von Geschichte zwar zweifellos wesentlich bereichern. Das ist unstrittig. Als alleinige Optik sind sie nicht hinreichend.

Forschung, Interpretation und Vermittlung kann die politische Dimension von Geschichte nicht ignorieren. Die Grundbedingungen von sozialen Beziehungen und Verkehrsformen verändern sich - im Gegensatz zur Aussage der Autoren - sehr wohl durch Regimewechsel oder Epochenwenden. Inwieweit »Routinen, Gewohnheiten, Gewissheiten« davon berührt werden, hängt vom Platz des Einzelnen oder der Gruppe im jeweiligen historischen Prozess ab. Auch die Matrix des Handelns ist nur teilweise identisch, da politische und soziale Gruppen unterschiedlich sozialisiert sind und verschiedene Interessen verfolgen.

Diese kritischen Einwände sollten jedoch nicht davon abhalten, sich von diesem Buch anregen zu lassen, über Möglichkeiten und Grenzen von Erinnerungskultur sowie einer »Renovierung« dieser nachzudenken.

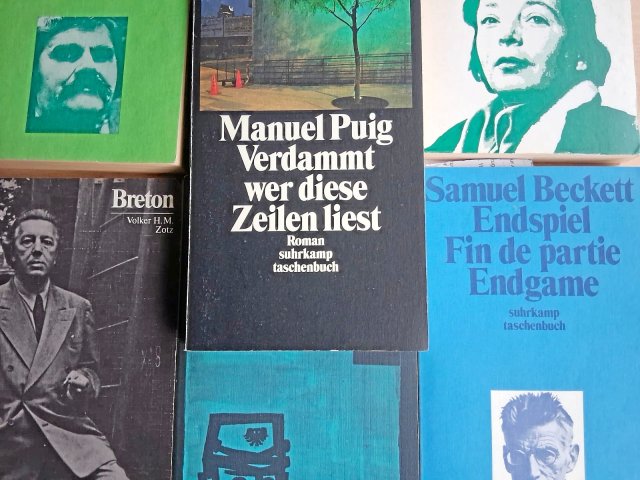

Dana Giesecke/Harald Welzer: Das Menschenmögliche. Zur Renovierung der deutschen Erinnerungskultur. Edition Körber-Stiftung, Hamburg. 187 S.,br., 15 €.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.