Auf vier Millimeter genau

Atomuhren zur Messung von Höhenunterschieden

Atomuhren gelten als Inbegriff exakter Zeitmessung. Sie sind so genau, dass sie messbare Effekte von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie zeigen. Die räumte bekanntlich mit der alten Vorstellung auf, dass Raum und Zeit unveränderliche Rahmenbedingungen des materiellen Seins darstellen. Einstein zeigte, dass die Zeit mit wachsender Gravitation langsamer abläuft. Diesen Effekt wollen sich Physiker zunutze machen, um Höhenunterschiede auf der Erde genauer zu messen.

Viele Angaben in Physik und Technik werden mit dem Zusatz ergänzt, bei wieviel Metern über »Normalnull« sie gemessen wurden. In Deutschland war das bis 1993 der Wasserstand des mittleren Hochwassers eines Meeresarms in Amsterdam, in der Schweiz ein leicht abweichender Wert aus dem Mittelmeer.

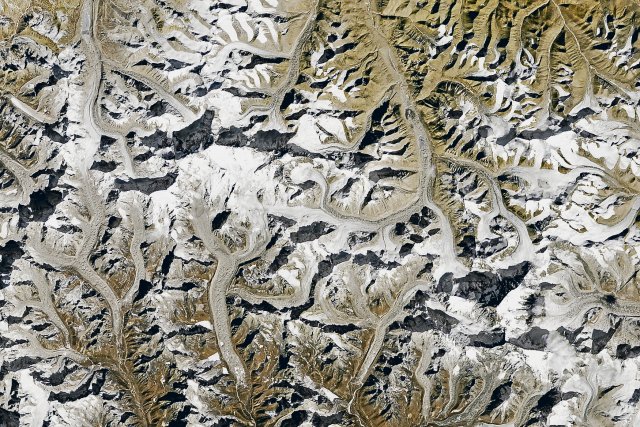

Die Geodäten würden »Normalnull« gern auf der Grundlage der Schwerkraft der Erde neu berechnen. Dazu müsste zuerst die Schwerkraftverteilung der Erde genau ermittelt werden. Da kommen die optischen Atomuhren richtig. Ihre Taktfrequenz ändert sich pro Höhenmeter um die Größenordnung von 10-16 (kleiner als ein Billiardstel).

Mit zwei optischen Aluminium-Uhren in benachbarten Labors wurden so im Jahre 2010 bereits 33 Zentimeter Höhenunterschied gemessen. »Aber wie messe ich die Höhendifferenz, also diesen Frequenzunterschied, wenn die beiden Uhren nicht nebeneinander stehen? Sprich: Wie stelle ich die Verbindung her zu einer zweiten Uhr, die dort steht, wo eine Höhe so genau gemessen werden muss?«, fragt Gesine Grosche von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Sie und ihre Kollegen vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching haben deshalb untersucht, wie man die »Präzisionsfrequenzen« von optischen Atomuhren auf die Reise schicken kann. Das gelang ihnen jetzt über eine Strecke von fast 2000 Kilometern. »Die Gesamtmessunsicherheit liegt bei nur 4 × 10-19, das entspräche vier Millimeter Höhenunterschied, und wir erreichen diese Auflösung nach nur 100 Sekunden«, erläutert Stefan Droste vom Garchinger Max-Planck-Institut. Solche Werte machen die neue Technik auch für die praktische Anwendung höchst interessant. Die Ergebnisse sind in der jüngsten Ausgabe des Fachjournals »Physical Review Letters« (doi: 10.1103/PhysRevLett.111. 110801) veröffentlicht.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.