Event? Besser: Eventuell

Christoph Marthalers »Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter« an der Volksbühne

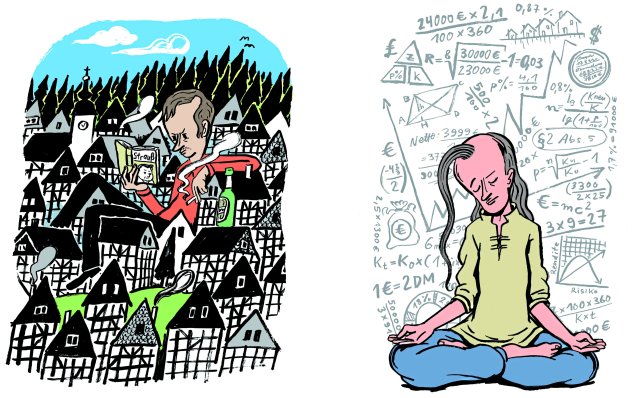

Er dichtet die langsamsten Körper. Sie begeben sich nicht auf die Suche nach der verlorenen Zeit, sie sind vehement stutzig und stehend, weil sie endlich so müde sein dürfen, wie sie sind. Diese Erlaubnis kratzt auf. Die Balancefrage bei Christoph Marthaler: Wer verliert gerade das Bewusstsein über den Zustand seiner Existenz und sinkt ins wundersame, wunderbare Koma der Unbelangbarkeit - und wer wacht gerade auf und fühlt den entsetzlichen Druck, zu irgendetwas dazugehören zu wollen oder zu sollen?

»Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter«, ein Kalauer auf Botho Strauß’ Stück »Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle« - so heißt der neue Marthaler-Abend an der Volksbühne, im Raum von Anna Viebrock. Wo befinden wir uns? Hoher Saal, hinten ein Fahrstuhl, an den Wänden Spuren abgehängter Bilder, ausgeräumter Möbel. Ein Hausmeister bringt auf Karren neue Exponate herein: eingewickelte Menschen, den Pianisten mitsamt seinem Instrument. Olivia Grigolli passt sogar - das tut weh beim Hinschauen - in einen sehr kleinen Karton. Wird wieder hineingestaucht, es knackt. Eine Anstalt, ein Museumsareal? Man wird hineingeschleppt, wieder heraus. Unbehaustheit. Eine der Frauen, soeben ausgewickelt aus der Schutzfolie, sagt: »Ich hasse diese Wanderausstellungen.«

Ein schräges Welt-Bild aus lauter Verstörungen und Verzückungen, das den Fluss der Dinge kaum in größere Schnelligkeiten versetzt, aber ihm das Geheimnis einer Tiefe gibt, der wir nicht immer auf die Spur kommen werden. All diese Typen tauchen geradezu unbemerkt immer mal wieder auf, einzeln, in Grüppchen. Und immer Musik an Klavieren, denn ohne Göttlichkeit geht nichts, wenn der Mensch seine Scham lebt, sein Spintisieren - gegen die Wirklichkeit, gegen den rundum herrschenden Tapferkeitsdruck. Schubert und Beethoven, Mozart und Mahler.

Marthalers ungelenke, verschrobene, gebremste, stiere, an den fahlen Wänden klebende Menschen sind wie Vogelscheuchen in einem Land, in dem es keine Vögel mehr gibt, nur noch Käfige. Sie schlagen ihre Augen auf, als schlügen sie ein verbotenes Buch auf. Sie sagen »Ich«, als wetteiferten sie um den kürzesten Nachruf der Welt. Jeder weiß doch genau, was er sagen darf und was er verschweigen muss. Andernfalls wäre man ein unmöglicher Mensch. Bach und Satie, Wagner und Hollaender, Verdi und Lincke. In uns tobt fortwährende Unterdrückung. Das will ausgehalten sein. Daher Musik und Gesang. Im Singen ist Lügen am schönsten: »Brüder zur Sonne zur Freiheit.« Fast unhörbar, ein Hauch nur von Idee. Nichts ist so tot wie eine Erinnerung, die Utopie sein will. Später sagt man das Absurde noch deutlicher: »Wir sind jung, und das war schön.«

Berührungen tragen die große Chance in sich, eine Katastrophe einzuleiten. Nähe zu anderen ist die Erinnerung an eine Möglichkeit, die nur in Liedern vorkommt. Jeder hockt und schnurrt und spurt in seinem Code, überdreht sich geradezu im schmerzenden Wunsch nach einem Wahrgenommenwerden, das sich in romantischen Zeiten - Liebe nannte. Einmal, da verknäulen sich neun Leute auf der Ladefläche eines Transportkarrens zur Laokoongruppe, bei der Fußzehen in fremde Nasenlöcher drängen. Einmal, da wird mit Teebeuteln geworfen, und plötzlich schwingt einer eine Ratte herum. Und einmal, da wird »In einem kühlen Grunde« in eine Windmaschine hineingesungen. Marc Bodnars Hausmeister wuselt im Kittel, so kauzig wie korrektbesessen wie Jaques Tatis Monsieur Hulot, und Irm Hermann präsentiert minutenlang eine Kicher-Arie, an deren Ende Sprüche aus Glückskeks-Packungen stehen: »Die Erfahrung ist eine strenge Lehrerin, sie stellt erst die Übungsaufgabe und beginnt dann mit dem Unterricht.« Überhaupt fallen grandiose Sätze wie Sternschnuppen: »Gott kann froh sein, dass es ihn nicht gibt.«

Der zweistündige Abend ist mutiges Gleichmaß oder maßloser Gleichmut. Wer die ungelenken Selbstsortierungsversuche des dreizehnköpfigen Ensembles in sich einsickern lässt, wer sich damit anfreundet, sehr oft auch mit sich selber meditativ allein bleiben zu müssen (zu dürfen!), den überkommt beglückende Ruhe. Marthaler lehrt, in geruhsamer Klugheit mit jener Leere zu leben, die jeder Sinnsuche eingeschrieben bleibt. Die Endwesen dieses Regisseurs sind stets auch ehrenhaft einfältige Anfangswesen: Wer das Unglück singen, spielen kann, ist schon um ein Quäntchen weniger unglücklich.

»Verwirrt hüpfe ich zwischen den Menschen herum«, heißt es bei Kafka. So ist diese Aufführung: Man tanzt, erstarrt, krümmt sich. Schreitet, schlurft, springt. Aus zwei Hundenäpfen klauben sich die Menschen Cracker. Eine souveräne, auch tückische und rachsüchtige Versehrtheit geht von diesen Leuten aus. Symphonien der rebellischen Bedächtigkeit und einer philosophisch toll umstrahlten Verschnarchtheit. In der letzten Castorf-Spielzeit kommt natürlich Erinnerung auf, an Marthalers Volksbühnen-Geniestreich vor über zwanzig Jahren »Murx den Europäer!«: als die Losungs-Buchstaben von den hohen Wänden fielen, der Heizer die klobige Großofenklappe öffnete und wärmende Erinnerung suchte (ausgerechnet in einem deutschen Ofen) - und aus der Tiefe tönte ein Arbeiterkampflied. Ein Tonfetzen aus jener Aufführung ist plötzlich zu hören. Magne Havard Brekke, einer von damals, ist jetzt auch dabei, Ueli Jäggi und Jürg Kienberger sowieso - und Ulrich Voß.

Er tappt in langem Nachthemd (Umnachtungshemd?) herein, trägt einen Stuhl vor sich her, weiß nicht, wohin er ihn stellen soll, tappt wieder hinaus. Ein erschütterndes Bild des Ausgesetztseins, der Heimatlosigkeit, der Richtungsscheu; immer, wenn Voß hier auftritt, schleppend, scheint mit besonders kräftiger Aura die weiche Vergeblichkeit, die trotzige Müdigkeit in die Runde zu treten. Mehrmals sagt er nichts als: »Eventuell«. Dies Wort gab dem Abend den Untertitel. Wer nicht mehr nur »Ja« oder »Nein«, sondern »Vielleicht« sagt, den such dir fürs Gespräch. Der Doppelsinn grüßt: Ging nicht jüngst das Wort um von einer künftigen Volksbühne als Eventbude? Viel Welt wurde bereits virtuell, dies Theater wird also - eventuell?

Vielleicht ist das Große bei Marthaler, diesem Erfinder des erfülltesten Nichts: Er unterläuft längst bravourös Erwartungen ans Vordergründige seines Witzes. Auch diese Aufführung hält es selbstbewusst aus, nicht nur immer wieder anzukommen in der Wiederholungsschleife einer unablässigen Gag-Produktion, wie man sie aus früheren Projekten kennt. Es ist der Verschleiß der eigenen Kunstformen, welcher den Keim legt für Neues - das wieder das Alte ist.

Der Tod, sagt Goethe, sei ein Kunstgriff der Natur, um mehr Leben zu haben. Bei Marthaler ist das gewisse Einschläfern der fortwährenden Pointen ein Kunstgriff, um mehr wahrhaftiges Leben zu haben. Und wahrhaftiges Leben besteht nur aus einer einzigen Geschicklichkeitsübung: Wie kriegen wir einen Fuß in die Schicksalstür? Eventuell.

Nächste Vorstellungen: 25., 27. September; 2., 5. Oktober

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.