- Kultur

- Bücher zum Verschenken

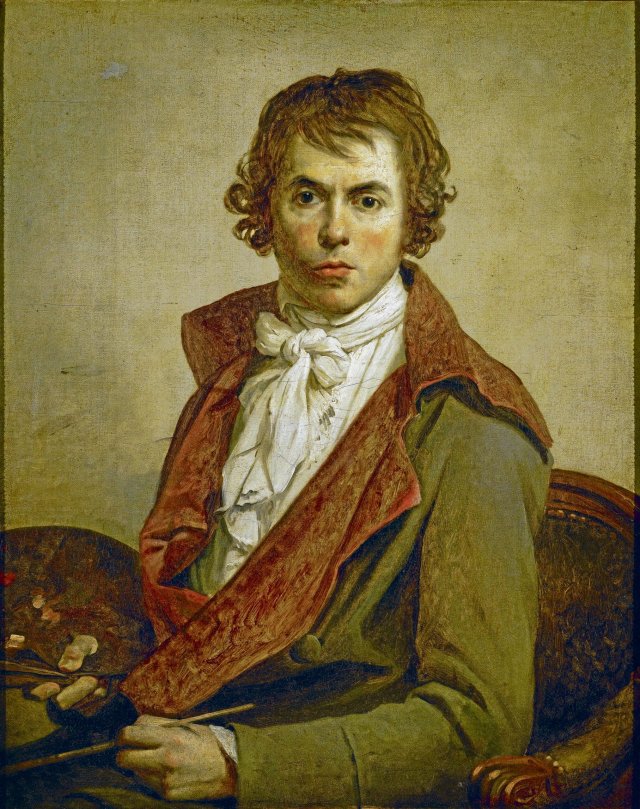

»Mein lieber Jean, Sie sind ein Voltaire!«

Gertraude Clemenz-Kirsch schreibt über Picassos Dichterfreund Jean Cocteau

Erstmals wurde die Hallenserin Gertraude Clemenz-Kirsch 2007 mit ihrem Buch » Die sieben Leben des Pablo Picasso« bekannt. Spurensuche persönlicher Art (auch zu anderen Ausnahmekünstlern wie Chagall) wird ihr Metier, wenn sie sich mit der Kamera an die Lebensorte ihrer Protagonisten begibt. Der Fixstern ihrer Bewunderung bleibt jedoch Picasso.

• Buch im nd-Shop bestellen

Gertraude Clemenz- Kirsch: Picassos Dichterfreund Jean Cocteau

Dingsda, 192 S., geb., 19,95 €.

So auch, als sie sich aufmacht, dessen Dichterfreunde zu porträtieren: Guillaume Apollinaire, Max Jacob und nunmehr - als abschließende Publikation dieser Porträt-Serie - Jean Cocteau. Gerade er, meint sie, habe ihr die intensivste Tiefenarbeit abverlangt.

In Cocteau sieht sie sich mit einem Künstler konfrontiert, der wie kaum ein anderer das Publikum polarisiert. 1889 geboren, brachte er es als 17-Jähriger mit seinem ersten Gedichtband zu frühem Ruhm. Die Pariser Salons standen dem erfolgshungrigen Dandy aus wohlhabendem Elternhause offen. Er war umringt von den Größen seiner Zeit, zum Beispiel Marcel Proust, Andre Gide, Apollinaire, Satie und Igor Strawinsky. Diese wurden seine Lehrmeister, brachten ihm bei, »wie man mit der konventionellen Poesie bricht«. Sein wichtigster Antrieb war jedoch das Bedürfnis nach Freundschaft. Picasso wird sein Idol. Der jedoch, Komet des »Jahrhunderts der Extreme«, nimmt ihn anfangs nur »als Funke in seinem Schweif« wahr. Da steht die Autorin, die sich »strikt an die Selbstaussagen« halten will, immer wieder vor der Frage: Kann man überhaupt von einer Dichterfreundschaft sprechen?

Sie ist sich bewusst, dass sich da zwei höchst unterschiedliche Genies gegenüberstanden, dass zwischen ihnen ein Beziehungsgeflecht von Anziehung und Abstoßung, Wertschätzung und Schmähung bestand. Beide waren skandalerfahren, bereit, Tabus zu brechen; beide waren Egomanen, männliche Diven. Mit diskretem Feinsinn spürt die Autorin den Rätseln ihrer Persönlichkeiten nach. Ebenso, wenn sie Cocteaus homoerotische Präferenzen und Opiumsüchte thematisiert. Tief ergriffen nähert sie sich seinen Meisterwerken: der erschütternden Weltkriegserzählung »Thomas der Schwindler« sowie »Kinder der Nacht«, das sie »den literarischen Schlüsseln Cocteaus« zurechnet.

Sie weiß auch, dass - um mit Rilke zu sprechen - Ruhm nur der Inbegriff aller Missverständnisse ist, die sich um einen Namen sammeln. Während Cocteau, das Vielseitigkeitsgenie, von vielen Zeitgenossen als Gaukler und Plagiator geschmäht wurde, feierte ihn Paul Valery als »Salz der Erde« und Klaus Mann würdigte ihn vor allem als ästhetisches Phänomen, das sich jeder moralischen Kritik entzieht. Er ergriff für ihn Partei, als man ihm Charakterlosigkeit vorwarf, ihn einen opportunistischen Snob und eitlen Clown nannte. Doch es bedurfte der Fürsprache von Louis Aragon, als Cocteau nach dem Zweiten Weltkrieg eine zu große Nähe zu den deutschen Besatzern vorgeworfen wurde, namentlich zu Ernst Jünger und Arno Breker.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.