Was wir mit Freiheit meinen

Nur selten wird gegen Freiheit argumentiert. In modernen Demokratien ist Freiheit nicht nur zentraler Bestandteil von Grund- und Menschenrechten, sondern auch des gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Wenn sich aber alle einig sind, für Freiheit zu sein, wird es politisch relevant, was genau mit dem Begriff der Freiheit gemeint ist.

Die ideengeschichtlichen Ursprünge des modernen westlichen Freiheitsbegriffes liegen in der griechischen Antike. Allerdings galten in der attischen Demokratie nur die städtischen - und männlichen - Bürger als frei. Erst die Aufklärung brachte die Idee einer universalen und unveräußerlichen Freiheit zu politischer Relevanz, verdichtet im Motto der Französischen Revolution (liberté, égalité, fraternité). Freiheit kann heute allgemein den freien Willen bezeichnen und ist insofern philosophisch als Gegenstück zu deterministischen Vorstellungen vom menschlichen Willen zu verstehen, wohingegen im theologischen Sinn meist eine Abwesenheit von Sünden und Schuld gemeint ist.

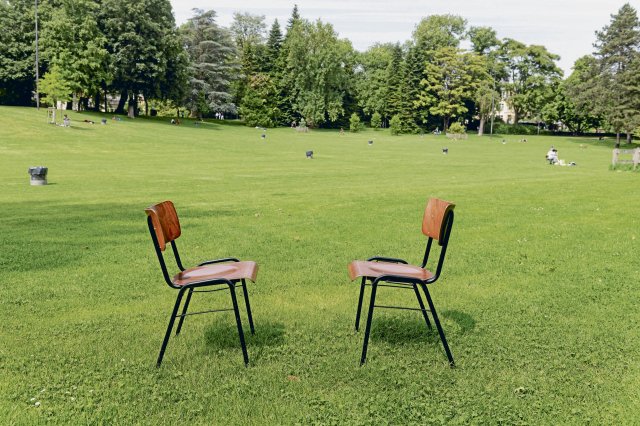

Im sozial- und politikphilosophischen Diskurs wird seit Immanuel Kant jedoch oft zwischen positiver und negativer Freiheit unterschieden. Positive Freiheit meint die Möglichkeit, etwas zu tun (freedom to), im Sinne einer selbstbestimmten Handlungsfähigkeit (self-mastery). Negative Freiheit (freedom from) meint hingegen die Abwesenheit von Hindernissen und Beschränkungen (non-interference). Theoretisch ausformuliert und wissenschaftlich popularisiert wurde diese Unterscheidung von dem russisch-britischen Philosophen Isaiah Berlin in den späten 1950er Jahren.

Positive und negative Freiheit sind jedoch nicht nur verschiedene Formen von Freiheit, sondern schließen einander meist ideologisch durch ihre politischen Implikationen aus. So basiert der klassische politische Liberalismus auf einem negativen Freiheitsverständnis: Individualistische Freiheitsrechte sollen gestärkt und staatliche Interventionen vermieden werden, da sie die Freiheit des Einzelnen einschränken. Positive Freiheit hingegen liegt näher an der klassischen republikanischen Tradition und ist oft mit kollektiver Freiheit verbunden: Es geht nicht primär um die individuellen Interessen, sondern um die Verwirklichung von bürgerlichen Tugenden wie beispielsweise die politische Partizipation im Gemeinwesen.

Nach Isaiah Berlin birgt jedoch insbesondere die positive Freiheit autoritäre Gefahren. Wird ein gesellschaftliches Ideal und dessen Verwirklichung als rational begründbar angesehen, kann es als allgemeingültig postuliert und anderen aufgezwungen werden - und zwar, paradoxerweise, im Namen der Freiheit. Im historischen Kontext der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts warnte Berlin daher vor dem rhetorischen Missbrauch der positiven Freiheit, also vor den Gefahren autoritärer Intervention und paternalistischer Bevormundung. Das Spannungsverhältnis von positiver und negativer Freiheit ist insofern noch heute nicht nur theoretisch aufschlussreich, sondern aufgrund der ideologischen Implikationen auch politisch bedeutsam. Rouven Symank

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.