- Kultur

- Poprevolution

Diese Stinkwut will nicht vergehen

40 Jahre Poprevolution: 1982 gilt als magisches Musikjahr - eine Legende in drei Folgen. Erster Teil: Als Punk den Pop entdeckte

Am Anfang war die Wut. Die Wut auf eine Welt, die nicht mal ansatzweise hielt, was Politiker, Lehrer und Werber versprachen. Diese Welt war 1976 in Großbritannien ein Ausbund an Trostlosigkeit. Vor allem Teenagern und Twens bot sie genug Gründe, wütend zu sein. Natürlich auf den Staat und die Wirtschaft.

Öl-, Kohle- und Stahlkrisen hatten zu Massenentlassungen geführt. Das Land lag am Boden. Zahlreiche junge Menschen waren arbeitslos, und wer arbeitslos ist, hat zu viel Zeit und zu wenig Geld. Das frustriert. Erst recht, wenn man an Orten lebt, die mit Schönheit und Charme geizen. Industriestädte wie Sheffield (Stahl) und Coventry (Autos) leben von ihren Fabriken - und sterben, wenn diese dichtmachen.

The Clash: »The Clash«

The Stranglers: »No More Heroes«

Wire: »Pink Flag«

Nina Hagen Band: »Nina Hagen Band«

Sex Pistols: »Never Mind the Bollocks«

The Jam: »All Mod Cons«

Buzzcocks: »Love Bites«

The Selecter: »Too Much Pressure«

Dexys Midnight Runners: »Searching For The Young Soul Rebels«

Das macht wütend. Und es hilft dann auch nicht, wenn im Zimmer nebenan die älteren Geschwister die falschen Bands hören, zum Beispiel Jethro Tull, Pink Floyd oder Yes. Also Hippiemusik, zu der man Räucherkerzen entzündet und Tee aufgießt. Doch eigentlich will man Musik hören, zu der man Häuser anzündet und Öl ins Feuer gießt. Denn diese Stinkwut will nicht vergehen. Sie kommt wieder und immer wieder in einem hoch.

Deshalb hat man auch keine Lust auf Sophistication, auf kultivierte Raffinesse, auf zehnminütiges Prog-Rock-Gefriemel. Nein, man will einfach in die Saiten hauen und aufs Schlagzeug einprügeln. Und wenn man, wie jene vier Männer, die sich zunächst »Die Würger von Guildford« nannten, auch noch über eine infernalische Orgel verfügt, dann klingt das Ganze wie ein Exorzismus, den der Teufel persönlich durchführt. So trieben die Stranglers den 70ern das Hippietum aus, zusammen mit Bands wie die Sex Pistols, Clash und Buzzcocks. An die Stelle von John Lennons »Give peace a chance« trat der »Blitzkrieg bop« der Ramones. Diese Welt brauchte keine Flower-Power, sondern Flammenwerfer. Es war zwecklos, sie verbessern zu wollen; sie musste erstmal zerstört werden - danach würde man weitersehen.

Auf dem Ödland, das diese musikalische Brandrodung geschaffen hatte, war reichlich Platz für Neues. Es herrschte Aufbruchstimmung. Forciert wurde diese durch ein Gerät, das wenige Jahre zuvor noch ein Nischendasein geführt hatte: der Synthesizer. Er war nicht länger der teure Exot unter den Instrumenten; ein hochkompliziertes Etwas, an dem sich technische Frickler wie Brian Eno oder die Kraftwerk-Köpfe Florian Schneider und Ralf Hütter abarbeiteten. In den späten 70ern waren Synthesizer zu einem beherrschbaren und erschwinglichen Produktionsmittel geworden - Elektronik war machbar, Herr und Frau Nachbar.

Doch nicht jedem stand der Sinn nach synthetischen Klängen. Manche wollten weiterhin in ihre Saiten schlagen; drei Akkorde reichten völlig. Andere wollten einfach schöne Lieder komponieren; sie wären in anderen Zeiten »Songwriter« genannt worden. Und weil die Musikpresse dieser Vielfalt an Stilen und Richtungen ein Etikett verpassen musste, landeten so unterschiedliche Künstler wie Elvis Costello, Joy Division, The Jam, Talking Heads, The Police, The Cure, Joe Jackson und Siouxsie and the Banshees in der gleichen Schublade: New Wave. Die neue Welle als kleinster gemeinsamer Nenner.

Und der Punk? Wenn dieses Wort fiel, meinte man nicht mehr die aufregend aufgeregte Musik der Jahre 1976/77, sondern Menschen mit Vorlieben für zerschlissene Lederjacken, Sicherheitsnadeln und bunte Irokesenschnitte. Davon gab es in Großbritannien mehr denn je. Die wirtschaftliche Lage hatte sich weiter zugespitzt. Inflation und Arbeitslosigkeit stiegen im Verbund. Als die LKW-Fahrer und die Müllmänner im »Winter of Discontent« (Winter der Unzufriedenheit) 1978/79 die Arbeit niederlegten, brach das öffentliche Leben zusammen. Selbst Beerdigungen waren nicht mehr möglich, denn auch die Totengräber streikten.

Es gab also genug Gründe, weiterhin wütend zu sein. Und einer war besonders wütend: der gelernte Frisör Kevin Rowland. Es heißt, er habe nur deshalb Popstar werden wollen, weil er darin die einzige Möglichkeit gesehen hätte, nicht Terrorist zu werden. Als Sänger der Punkformation The Killjoys schaffte er es, durch diktatorische Anwandlungen (unter anderem verpasste er seinen Kollegen einen neuen Haarschnitt) binnen anderthalb Jahren die Band zu sprengen. Danach war Rowland vom Punk bedient und wechselte Zeit und Genre. Er entdeckte den Rhythm & Blues der 60er Jahre und rührte ihn mit keltischem Folk an - so entstanden die Dexys Midnight Runners. Dort setzte Rowland seine spezielle Art der Menschenführung fort. Zwischen 1978 und 1986 feuerte oder vergraulte er insgesamt 33 Bandmitglieder.

Den meisten Zuhörern sind die Dexys bekannt durch ihren Welthit des Jahres 1982, »Come on Eileen«; ein überschwängliches Liebeslied, bei dem der Sänger eine gewisse Eileen wortreich umgarnt und die geschlechtliche Vereinigung mit ihr anstrebt. Weniger bekannt ist, dass nur zwei Jahre zuvor Rowlands Trachten nicht der Kopulation, sondern der Revolution galt. Songs wie »There there my dear« sind, juristisch betrachtet, eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten: »The only way to change things is to shoot the men who arrange things« (»Man kann Dinge nur verändern, indem man die Männer erschießt, die die Strippen ziehen«). Und musikalisch ging er ebenso militant zur Sache. Das erste Dexys-Album »Searching For The Young Soul Rebels« ist Punk mit den Mitteln des Soul - als hätten sich Bläser, Schlagzeuger und Sänger vor einer Straßenschlacht noch mal zum Musizieren verabredet. Das Ergebnis sind Lieder, die in ihrer unbändigen Wut und ihrem maßlosen Pathos eine Kampfansage an Alltag, Mittelmaß und Tristesse sind. Also genau das, was großen Pop auszeichnet.

Die Single »Geno« - eine Ode an den Amerikaner Geno Washington, der in den 60ern als Soldat in Großbritannien hängen geblieben war und dort durch seine rauschenden Rhythm & Blues-Konzerte zur Legende wurde - erreichte im Frühjahr 1980 die Spitze der Charts. Ein Hit mit Signalwirkung. Zwar gab es bereits eine lebendige »Northern Soul«-Szene, die sogenannte »Allnighter« feierte, also Partys, bei denen bis zum Morgengrauen auf unbekannte Soulsingles der 60er getanzt wurde. Doch war dieser »Rare Soul« ein Phänomen, das vorwiegend auf nordenglische Clubs beschränkt war.

Rowlands Erfolg wirkte in zwei Richtungen. Zum einen verhalf er dem Nischenphänomen Northern Soul zu mehr Aufmerksamkeit. Sogar außerhalb Großbritanniens. In der Bundesrepublik berichtete die Zeitschrift »Spex« über die Northern Soul-Szene. »Spex«-Gründer Gerald Hündgen veranstaltete gar entsprechende Feten. Zum anderen wurden die Songs nicht nur von Partygängern, sondern auch von Musikern wiederentdeckt. Das bis dato erfolglose New Wave-Duo Soft Cell coverte für seine letzte Singleveröffentlichung, die ihnen die Plattenfirma noch zugestanden hatte, eine Northern Soul-Nummer von Gloria Jones aus dem Jahr 1965. »Tainted love«, gesungen von Marc Almond, avancierte zum zweitmeistverkauften Song in Großbritannien 1981. Ein Jahr später wiederholten Soft Cell das Spiel. Diesmal schaffte es die Coverversion der Northern Soul-Single »What« in die Top 3.

Solche stilistischen Grenzüberschreitungen wären in den USA nicht denkbar gewesen. Dort trennte man rigoros zwischen »Black Music« und »White Music«. MTV sendete in seiner Anfangszeit fast ausschließlich Videos weißer Bands; erst Michael Jackson gelang es 1983 mit »Billy Jean« und »Beat it« diesen Graben zu überwinden. In Großbritannien hingegen kannte man solche Berührungsängste nicht. Dort hatte ein David Bowie vorgelebt, wie man sich immer wieder neu erfand und bei dieser Gelegenheit Genres wie den Soul entdeckte und sich aneignete (»Young Americans«).

Weiße Hipster hörten und spielten schwarze Musik, oft gemeinsam mit den Nachfahren karibischer oder afrikanischer Einwanderer. Der Ska, der im Jamaika der späten 50er entstanden war, erlebte Ende der 70er durch englische Musiker, die vom Punk geprägt waren, eine Renaissance - und eine Transformation. Der britische Ska von Bands wie Madness, The Specials und The Selecter klang härter, aggressiver als das jamaikanische Original.

Diese Offenheit beschränkte sich nicht auf Musik. In einem Land, in dem die Krise der Dauerzustand zu sein schien (auch unter Margaret Thatcher, die seit 1979 regierte, stieg die Zahl der Arbeitslosen weiter an), suchten Menschen nach einer Welt jenseits der Tristesse. Die düstere Stimmung, die viele New Wave-Bands vermittelten, schlug selbst den Musikern aufs Gemüt. Wer das Joy Division-Album »Closer« aus dem Jahr 1980 hört, wundert sich nicht, dass Sänger Ian Curtis sich nach Fertigstellung des Werks umbrachte. Man musste sich entscheiden: Wollte man als Dark Wave-Band der Finsternis, dem Tod und dem Weltuntergang huldigen? Oder strebte man dem Leben und dem Licht zu? Human League und Haircut 100 entschieden sich für den zweiten Weg.

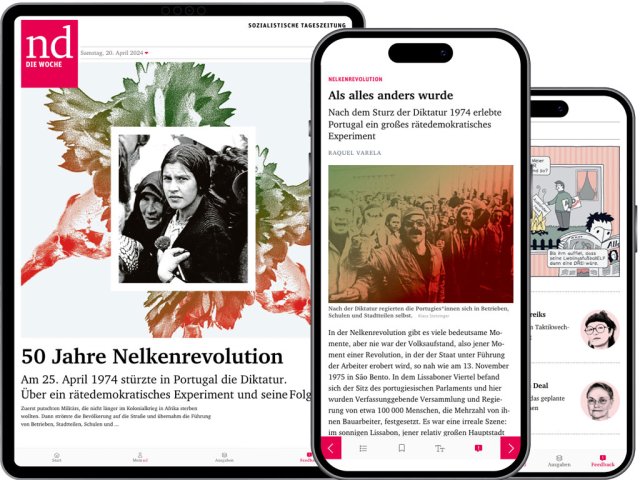

In der neuen App »nd.Digital« lesen Sie alle Ausgaben des »nd« ganz bequem online und offline. Die App ist frei von Werbung und ohne Tracking. Sie ist verfügbar für iOS (zum Download im Apple-Store), Android (zum Download im Google Play Store) und als Web-Version im Browser (zur Web-Version). Weitere Hinweise und FAQs auf dasnd.de/digital.

Das »nd« bleibt gefährdet

Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.

Vielen Dank!