- Kultur

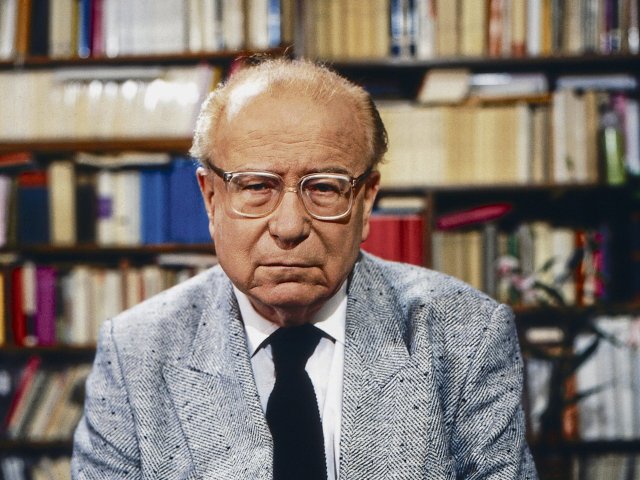

- Claus Peymann

Wahn und Wurschtigkeit

Dem einmaligen Theatermenschen Claus Peymann zum 85. Geburtstag

Theater stellt, wie jede Kunst, eine unerhörte Behauptung auf: Es gibt nichts Ärmeres, als eine Wahrheit so auszudrücken, wie sie gedacht wurde. Also setzt Kunst einen drauf: Glanz und Gaukel, Glitzer und Grau. Her mit allem, was die Dinge farbiger macht. Was du singen kannst, hat dich noch nicht besiegt. Was du noch schreien kannst, auch nicht. Schönes Seufzen? Ja, aber vor allem: »Mord und Totschlag«. Das wünschte sich Dichter Thomas Bernhard als ehrliches Motto über dem Wiener Burgtheater. Denn in jedem Menschen, jeder Liebe, jedem Frieden, jeder Partei, jedem Geist, jeder Erfahrung lebt: Gewalt. Dagegen spielen wir an. Dagegen spielt seit jeher Claus Peymann an. Im Theater, also unterm Schutz sorgsam gepflegter Illusionen – dort also, wo die Wirklichkeit nur beschränkten Zutritt hat. Lüge nennen das manche. Es ist aber Ermöglichung. Und es ist, hinter den Kulissen wie hinter allen Vorhängen, Mord und Totschlag.

Claus Peymann, der Doppelkopf, ist als Moralist unbedingt auch Kasper. Aber im kindischen Spektakel gelingt ihm Erschütterung. Er attackiert eine Welt, in der nicht Menschheit geschieht, sondern vorrangig Herrschaft. Direktor und Regisseur: Infernalisch gut gelaunt, wenn er Schlagzeilen hämmern kann. Ein unbedingter Auf-Macher. Das Mundwerk ist Teil seines Handwerks. Ein Groß-Raus-Bringer. Sei es auf der Bühne, die den Aufführungen gehört, oder auf Bühnen, die er nur für sich selbst errichtet – um sich aufzuführen, als sei er wild.

Die familiären Wurzeln von Peymann, dem 1937 geborenen Bremer, liegen im kriegszeitlichen Bessere-Leute-Ambiente; Alleinunternehmertum kreuzt sich mit Lehrerschaft. Da wohl hat die Widersetzlichkeit des Regisseurs einen Anlass. Er ist der Bürgersohn, der Anarchist sein möchte – der deutsche Urgrund rächt sich, indem er dem Abtrünnigen gern Röte und Schweiß aufs Gesicht reibt: wie anstrengend es ist, Träumer sein zu wollen. Mehr noch: es zu bleiben. Er spielte als Kind im Weihnachtsmärchen den siebten Zwerg, sollte eine viel zu große Axt schleppen, wurde als heulendes Elend nach Hause geschickt. Die erste Neurose? Die Axt. Wurde deshalb Hermann Beil zu seinem (fast) lebenslangen Dramaturgen?

Er hätte Afrikanist, Anglist, Germanist, Kunsthistoriker und Soziologe werden können. Aber Studienplan stand gegen Lebensplan, und zweiterer versprach die größeren Abenteuer. So setzte Peymann in Frankfurt am Main den frühen bürgerschreckenden Peter Handke durch, arbeitete an der noch jungen Berliner Schaubühne am Halleschen Ufer, eroberte Stuttgart, Bochum. In 13 Jahren Wiener Burgtheater führte er »seine« Schauspieler Gert Voss, Kirsten Dene, Ignaz Kirchner, Werner Schwab zu beständiger Größe.

Er will geliebt und zugleich gehasst werden. Kein Maßstab ohne Anmaßung. Und die braucht es schon, wenn einer das Publikum zu Maßnahmen gegen jene »Notverordnungen« auffordert, mit denen 1968 rebellierende Studenten kujoniert werden sollen. Anmaßung braucht es schon, wenn einer im Stuttgarter Theater zu Spenden für die zahnärztliche Behandlung von Gudrun Ensslin aufruft (»Filbinger hat im Fernsehen meinen Kopf gefordert«). Und Anmaßung braucht es, wenn einer Thomas Bernhards Österreich-Attacke »Heldenplatz« just am Burgtheater, unweit der einstigen Hitlerjubelstätte, aufführt. Keiner verstand es je besser als Peymann, öffentliche Aufregung zu organisieren. Mitunter so, dass diese Erregung aufschäumend in die künstlerischen Ereignisse hineinwirkte. Diese sogar in Schwingungen versetzte, die sie aus sich selbst heraus vielleicht gar nicht immer hätten entwickeln können.

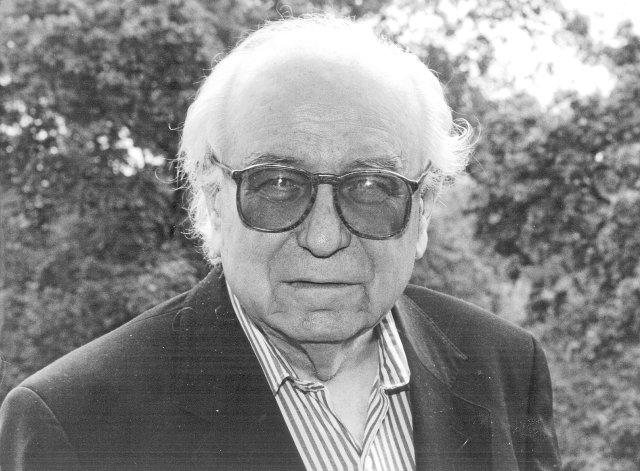

Eine wahre theatergeschichtliche Leistung: Er brachte die meisten Bernhard-Stücke heraus. Überhaupt sein Verhältnis zu gegenwärtigen Dichtern. Libidinös! Peter Turrini und Elfriede Jelinek, Christoph Ransmayr und Thomas Brasch. George Tabori und Franz Xaver Kroetz. Er ist der Regisseur des deutschen Dramas und in dieser Hinsicht Anwalt, Vorkämpfer, Leidensgenosse der Autoren. Ihnen gegenüber ist er glücklicher Untertan. Immer wieder Peter Handke! Um in Zeiten der lebenszerstörenden Überreizung, der zerstobenen Mythen und der polternd ungedämpften Informationshatz die naive, trotzige Gegenerzählung zu träumen. Oder »Gerechtigkeit für Serbien« zu fordern – Peymann fest an Handkes Seite, als den der Schimpf und der Schmutz feuilletonistischer Strafrichter trafen.

Unvergessen seine Bochumer »Hermannsschlacht«, sein Wiener »Richard III.« mit Gert Voss, seine Kämpfe mit und für Einar Schleef. Auch Bernhards »Ritter Dene Voss« am Burgtheater ist Legende: Der Schmerz tanzt mit dem Schmelz, die Bosheit erfindet die Zärtlichkeit. Zwei Schwestern – und ihr Bruder, aus Wiens Nervenheilanstalt Steinhof versuchsweise heimgeholt ins herrschaftliche Haus. Dieser Bruder Ludwig ist Philosoph und Patient. Der bürgerliche Mittagstisch wird Weltgericht. »Einmal im Leben eine verrückte Idee haben!« Unser ewiger Traum, der sich an der Hirnschale wund pocht, und dieser Ludwig zieht drohend an der Tischdecke des gedeckten Mittagstisches, unterm starren Blick von Kirsten Dene, unterm schadengeilen Blick von Ilse Ritter, und es ist, als wolle er die Lunte ans Weltall legen. Immer ist es die Welt, die wir umkrempeln wollen, und dann schrecken wir schon davor zurück, eine Mittagstischidylle zu zerstören. Ludwig nicht. Er zieht die Decke weg. Bricht am Tisch zusammen. Weint sein »Dem Leben einen Sinn geben!«, und was da weint, ist ein Kind. Peymann, vielleicht, in seiner größten Stunde der wahren Empfindung.

Von 1999 bis 2017 war er Chef des Berliner Ensembles. Hat Hauptstadtpolitik nach Kräften befehdet. Hat trotzig hingenommen, dass die Bewertung seiner Kunstausübung mitunter hinter der Resonanz für seine medialen Aufstände zurückblieb. Wien war Süden: Wallung gegen Wallung – Peymanns Welt. Die deutsche Hauptstadt ist kalt wie Sibirien. Aber: Noch in jedem Schwachpunkt blieb er ein Quicklebendiger. Das macht ihn allzeit so anstrengend und anrührend, unliebsam und liebenswert, nervend und nervtreffend, aufdringlich und dringend nötig. Also einmalig. Theater im modernen Grundkonflikt zwischen gepflegter Hochkultur und verstörender politischer Direktheit. Peymann vertritt beides. Das ist sie, die Freiheit im Teufelskreis.

Auf die Bühne des Berliner Ensembles brachte er Brechts »Mutter« und dessen »Heilige Johanna der Schlachthöfe«. Peymann ließ an Martin Walser denken: »Es ist lächerlich, wenn irgend einer, der auf dem Bizeps hiesiger Herrschaft sein hübsches Nest hat, jenem Brecht einen Parteidienst vorwirft. Jeder kann nachlesen, was für eine radikaldemokratische Vorstellung er von der Partei hatte. Hundertfach sind seine Dialektik-Verherrlichungen, und sie heißen einfach: Sprechen darf nur, wer hört. Lehren darf nur, wer lernt.« Und so erzählten diese Inszenierungen: An Güte von oben zu glauben, ist gefährlich, wo Menschen unten hauptsächlich damit beschäftigt sind, dran glauben zu müssen.

In jüngster Zeit hat er Ionesco inszeniert, in Wien, in Ingolstadt. Es ist, als sei der Träumer erschrocken erwacht, auf der Seite der wahren Belehrung: Man will fortwährend das Neue und stürzt doch ins Alte, in die ewige Welt des Absurden und der Einsamkeit. Es gibt ein Foto: Peymann mit einer Königskrone (bei Proben zu »Richard II.« am Berliner Ensemble). Sieht herrscherlich aus. Aber des Königs Zeichen ist Pappe. Der König selbst ist auch ein Pappkamerad. Wahn und Wurschtigkeit des Komödiantenlebens. Immer in Rage. Das Leben eine Stichflamme. Und grünste, stärkste Bäume wachsen nur im Kopf in den Himmel.

Am heutigen Dienstag wird der großartige Claus Peymann 85 Jahre alt.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.