- Kultur

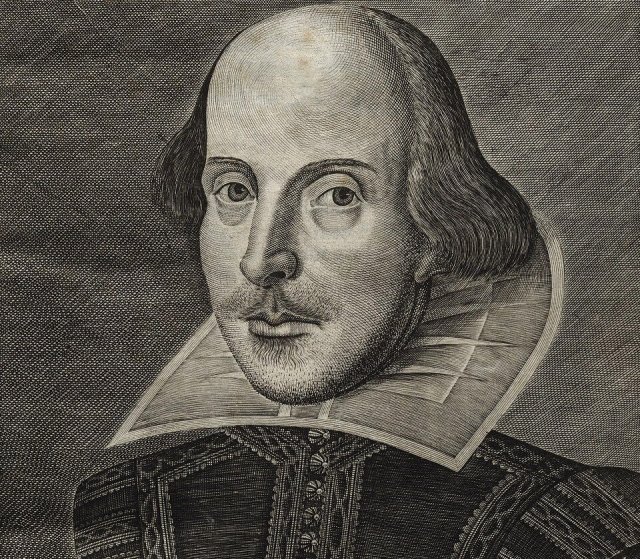

- Genosse Shakespeare

Kein Wintermärchenonkel

War Shakespeare ein Weihnachtsmuffel?

Menschen ohne Neigung zum Sentiment lassen es gerne raushängen: Was wir Weihnachten nennen, ist ein von der Christenheit kulturell angeeignetes Konglomerat aus heidnischen Ritualen, das zudem erst seit relativ kurzer Zeit überhaupt und erst recht in heutigem Ausmaß gefeiert wird.

Nicht verwunderlich also, dass der Genosse Shakespeare uns in seinen Werken weder unvergessliche Sentenzen zur Heiligen Nacht noch Lebkuchenrezepte hinterlassen hat. Da aber Shakespeare immerhin Shakespeare war und also der erste Schriftsteller der Moderne, spricht auch aus den drei knappen Erwähnungen von Weihnachten bei ihm, die findige Literaturwissenschaftler ausgemacht haben, bereits der Mensch der Gegenwart zu uns: in Gestalt des abgeklärten Weihnachtsmuffels.

In dem zum höfischen Weihnachtsfest 1597 vor Königin Elisabeth I. uraufgeführten Stück »Verlorne Liebesmüh«, Shakespeares Komödie über eine reichlich in Ungleichgewicht geratene »Work-Life-Balance«, gründet Ferdinand, der König von Navarra, eine Akademie zum Studium der Philosophie. Drei Lordschaften schließen sich mehr oder minder freiwillig an und erfahren vom dortigen Protokoll: für die nächsten drei Jahre wenig Schlaf, wenig Essen, keine Frauen. Muss denn das sein? Und wenn ja, zu welchem Zweck? So fragt sich, ehe er sich obrigkeitshörig gibt, zu Beginn auch Lord Berowne: »Zu Weihnacht will ich keine Rose sehn / Doch auch nicht Maienwiesen unter Schneen«. Das Ganze geht nicht gut und im Schlussakt, viele schöne Verse später, entpuppt sich denn alles auch als »vermasselte Weihnachtskomödie«.

Wie es euch gefällt: Alle zwei Wochen schreibt Erik Zielke über große Tragödien, politisches Schmierentheater und die Narren aus Vergangenheit und Gegenwart. Inspiration findet er bei seinem Genossen aus Stratford-upon-Avon.

Alle Kolumnen finden Sie hier.

Und ist es nicht der besoffene Kesselflicker mit dem sprechenden Namen Schlau, der im Vorspiel zu dem oft problematisierten Stück »Der Widerspenstigen Zähmung« das heitere, aber dümmliche Treiben um sich rum – je nach Übersetzung – als »Gauklertrick« oder »Purzelbaum« und eben »Weihnachtsspiel« enttarnt? Nein, William Shakespeare hatte offenkundig wenig übrig für diese Art der Inszenierung, die uns alle Jahre wieder beschert wird.

Und was liegt ferner von den dunklen, grausam kurzen Dezembertagen als die kürzeste – aber fast zwingend ereignisüberreiche – Nacht des Jahres, Mitsommer genannt und titelgebend für Shakespeares großen »Sommernachtstraum«? Ein Stoff für und mit Eseln, aber ohne den beißenden Spott der Weihnachtsverächter. Der Komödiendichter hilft nur bedingt gegen die Endjahresdepression. Zu genau sitzen die Hiebe, die volkstheatergemäß rundum verteilt werden.

Und wer sich trotz allem sein besinnliches Fest nicht verderben lassen will, der soll jetzt bitte mit dem Genossen Tschaikowsky glücklich werden und sich den »Nussknacker« reinziehen.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.