- Kultur

- Panamahut

Stroh für unsere Köpfe

Die Klimakatastrophe beschert dem Panama ein Revival: Den imperialistischen Hintergrund des Schattenspenders hat selbst Erich Honecker ignoriert

Ihr Sonnenhut lügt Sie an! Egal, ob Sie eine Billigfabrikation aus China auf dem Haupt tragen oder eines der hochwertigsten Exemplare, das schnell über 10 000 Euro kostet. Der größte Klassiker der südlichen Kopfbedeckungspraxis, der Panama, verschweigt gleich mehrere Wahrheiten: Er steht weder für die großbürgerliche Eleganz eines Thomas Mann in der Sommerfrische noch für die tropentaugliche Abenteuerlust Ernest Hemingways. Ebenso wenig gehört er in die elitäre Tenniskultur der 1920er Jahre, und ein reines Herren-Accessoire ist das Erkennungszeichen des »Mannes von Welt« schon gar nicht. Sogar der Name führt in die Irre, denn Panamahüte, die echten, werden niemals in Panama gefertigt. Der Hut ist eine Altlast kolonialer Bevormundung. Westliche Großmächte haben die luftig-leichten Flechthauben indigener Kulturen an sich gerissen und umgedeutet.

Die tatsächliche Heimat der Hutlegende liegt 1000 Kilometer entfernt von Panama in Ecuador. In den westlichen Küstenprovinzen des kleinen Andenstaates wächst die Toquilla-Palme, eine endemische (also ausschließlich dort existierende) Art. Ihr Stroh bildet den Rohstoff für Panamas und garantiert deren unverwüstliche Biegsamkeit. Originale lassen sich auf die Größe einer Zigarre zusammenrollen.

Im frühen 16. Jahrhundert erreichten die ersten Spanier auf ihren Plünderzügen das heutige Ecuador. Als sie die Kopfbedeckungen der indigenen Bevölkerung erblickten, fühlten sich die Invasoren eher an die Hauben katholischer Ordensschwestern erinnert. Der Name der Toquilla-Palme stammt vom spanischen Wort Toquilla, das ein dreieckiges Kopf- oder Schultertuch bezeichnet.

Archäologische Funde legen nahe, dass prähispanische Gesellschaften wie die Manteña-Guancavilca-Kultur bereits vor rund 1500 Jahren die Toquillafasern für ihren Kopfschmuck zu nutzen wussten. In der Kleinstadt Montecristi entwickelte sich ab dem 17. Jahrhundert ein besonderes Geschick für die Palmblattflechterei, was sich bis nach Europa herumsprach. Der Ort gilt heute als Panama-Hotspot, die Herkunftsbezeichnung ist ein Gütesiegel.

Wie aber ergab sich die geografische Fehltaufe des Montecristi-Hutes? Dafür sorgte ein Monarch, der auch politisch oft danebenlag: Napoleon III. Napoleon Bonapartes gescheiterter Neffe hatte von den sagenhaften Hüten aus Ecuador gehört und ließ sich ein Exemplar nach Paris kommen. Dieses trug, weil es über Mittelamerika verschifft wurde, den Zollstempel von Panama und hieß fortan Panamahut. Damit war der Irrtum in der Welt. Aus einem Hut, der vor allem Kleinbauern und Zwangsarbeiter bei der Plantagen-Maloche schützte, wurde ein Statussymbol. Wo immer weiße Eliten unter Deckenventilatoren Rumcocktails schlürften, gehörte der Panama dazu.

Obwohl der Hut seinen Namen zu Unrecht erhalten hatte, befeuerte der Bau des Panamakanals die Karriere des tragbaren Schattenspenders. Als US-Präsident Theodore Roosevelt 1906 die Baustelle zwischen den Ozeanen inspizierte, saß auf seinem Kopf, hahaha, ein Panamahut! Besser angezogen sein geht kaum: In imperialem Outfit ein imperiales Großprojekt besichtigen. »Ein Symbol des Kolonialismus, der das Land in zwei Hälften teilt«, nannte der britische Autor Graham Greene den Kanal. Das Versprechen, die lokale Bevölkerung an den Gewinnen zu beteiligen, wurde gebrochen. Stattdessen leidet die Region bis heute an den ökologischen Folgen und der politischen Einflussnahme Washingtons. Insofern verbirgt sich in dem Hut zum Kanal weniger kolonialromantischer Chic als vielmehr ein System ausbeuterischer Fremdherrschaft.

Ecuadorianische Palmbauern und Strohflechterinnen gehen am Ende ähnlich leer aus wie die Anwohner des Panamakanals. Die großen Gewinne streichen westliche Importeure und Luxushändler ein. Ist die Geschichte des Panamahutes damit nicht eine typische Kolonialtragödie? Eine indigene Zivilisation wird um ihr komplettes Erbe betrogen. Die natürliche Ressource, das uralte Wissen vom Kochen und Räuchern der Palmblätter, die ausgefeilte Flechtkunst – europäischer Geschmack und kapitalistische Handelslogik haben alles vereinnahmt. Die indigene Urform des Hutes ist weitgehend verschwunden. Orientiert er sich doch längst an typologischen Vorbildern aus der westlichen Mode, übersetzt in die atmungsaktive Palmstrohsprache äquatorialer Breiten.

Es gibt den Panama als Melone, als Cowboyhut oder als die »Kreissäge« venezianischer Gondolieri. Auch Modelle für Damen sind zu haben. Fast alle Varianten aber entstanden zunächst in Europa! Besonders ikonisch sind der Fedora-Panama beziehungsweise der Trilby-Panama (der kleinere Bruder des Fedora mit kürzerer Krempe). Beide waren ursprünglich aus Filz. Lange gehörten sie zum Klischeebild des Kinogangsters, auch Al Capone schwor auf den Fedora.

Ist das Zufall? Nicht, wenn man in Hannah Arendts Imperialismustheorie nachschlägt: Der koloniale Unternehmer, heißt es dort, sei eine Verbindung von »Gentleman und Verbrecher«. Viele haben diese historischen Bezüge des Panamas weggeblendet. Sogar ein Antiimperialist wie Erich Honecker griff bei Reisen nach Kuba oder an heißen Ost-Berliner Tagen zum ecuadorianischen Stroh.

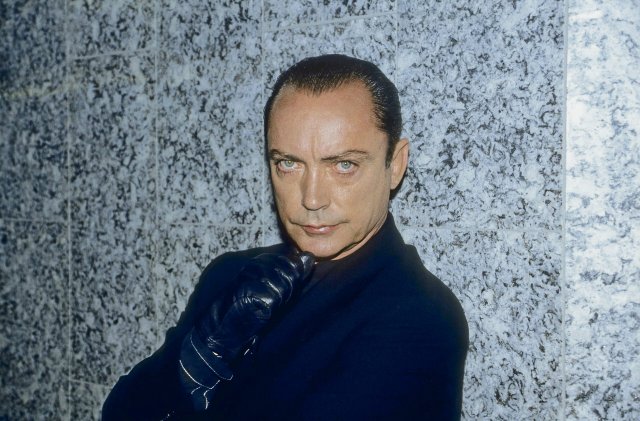

Hippie-Ära, Punk und Grunge haben ihn zwischenzeitlich angestaubt erscheinen lassen, doch spätestens seit der Jahrtausendwende ist der Sommerklassiker wieder da. Beobachten lässt sich das an Promis wie Johnny Depp, Daniel Craig oder Kate Hudson. Zweifellos begünstigt eine Klimakatastrophe, die bis weit nach Nordeuropa besseren Sonnenschutz erfordert, dieses Revival. Wer also Baseballkappen zu proletarisch, Anglerhüte zu kleinbürgerlich und XXL-Sombreros zu sauftouristisch findet, hat kaum eine andere Wahl, als sich einen Panama aufzusetzen. Einen echten mit falschem Namen oder einen echt falschen aus China.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.