- Politik

- 80 Jahre Atombombe

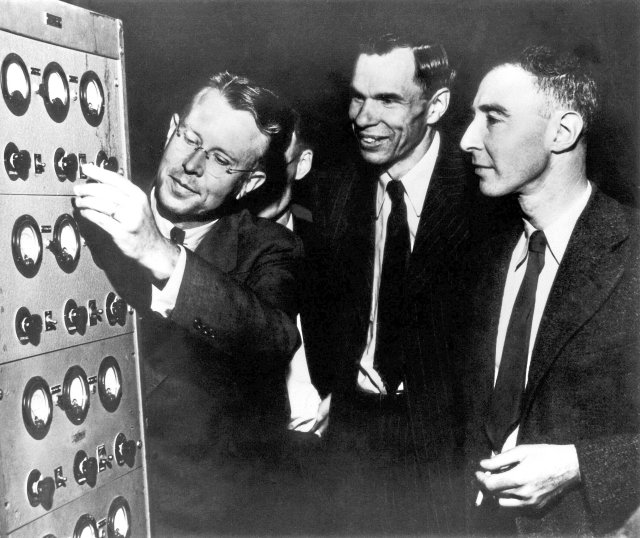

Die Väter der Atombombe: Studenten in der Weimarer Republik

Vor rund 100 Jahren kamen in Göttingen junge Naturwissenschaftler zusammen, die Pioniere der Nuklearforschung waren

Die Gedenktafel hängt über dem Balkon im ersten Stock des wuchtigen Bauwerks. »Julius Robert Oppenheimer. Physiker. 1926–1927«, steht darauf. Viel zu wenig Text, sagt Martin Melchert von der Anti-Atom-Initiative Göttingen. »Oppenheimer war eine zwiespältige Persönlichkeit. Er wurde verklärt, hat aber bis zu seinem Tod die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki nicht bereut.«

2018 hatte die Stadt Göttingen die Gedenktafel an Oppenheimers damaligem Wohnhaus mit der Adresse Am Geismartor 4 anbringen lassen. Fast ebenso lange dauern die Bemühungen der Anti-Atom-Initiative, die Tafel um einige Sätze zu ergänzen. Weil die Stadtverwaltung das Begehren aber ablehnte, wurde die Initiative selbst aktiv.

Vom Studenten zum Vater der Atombombe

Seit dem Nachmittag des 6. August, dem 80. Jahrestag der Atombombenexplosion in Hiroshima, hängt unweit von Oppenheimers früherer Bleibe ein in Plastikfolie eingeschweißtes Plakat an einem Mauerrest. »Oppenheimer war als Berater des US-Kriegsministers mitverantwortlich für die Entscheidung, dicht besiedelte Städte als Ziele (für die Atombomben) zu bestimmen«, ist da unter anderem zu lesen. »Später plädierte Oppenheimer für eine internationale Atomwaffenkontrolle, gleichzeitig sprach er sich aber auch für die Stationierung taktischer Atomwaffen aus.«

Oppenheimer (1904–1967), Sohn eines jüdischen Einwanderers und Geschäftsmannes, war im Herbst 1926 zum Studieren nach Göttingen gekommen. Am Lehrstuhl für Theoretische Physik von Max Born wurde er in nur sechs Monaten zum Doktor promoviert.

Kommilitonen und Professor erlebten Oppenheimer als brillant, kultiviert und selbstsicher bis zur Arroganz, berichtet Martin Melchert, der Göttinger Wissenschaftlerbiografien erforscht. Im Seminar habe Oppenheimer nicht nur seine Kommilitonen, sondern sogar Born unterbrochen. Eine Gruppe von Studierenden, angeführt von der späteren Nobelpreisträgerin Maria Göppert, habe deshalb mit dem Boykott des Seminars gedroht.

Für Oppenheimers Promotion diente der Aufsatz »Zur Quantentheorie kontinuierlicher Spektren«. Born bewertete die Arbeit mit »ausgezeichnet« und schrieb: »Es handelt sich um eine wissenschaftliche Leistung von hohem Rang, die weit über den durchschnittlichen Dissertationen steht.«

Dabei wäre die Promotion beinahe noch gescheitert. Oppenheimer hatte sich wegen eines nachlässig verfassten Lebenslaufs nur als Gasthörer immatrikulieren können, damit war er zur Promotion nicht zugelassen. Erst nach einer Intervention der Fakultät beim preußischen Kultusministerium konnte er promovieren.

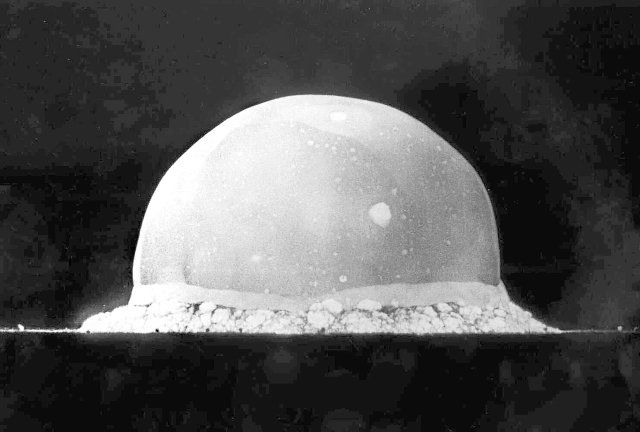

Zurück in den USA forschte und lehrte Oppenheimer unter anderem an der University of California in Berkeley. Als er 1939 von der gelungenen Kernspaltung durch Otto Hahn erfuhr, berechnete er noch am selben Tag die zu einer Explosion notwendige kritische Masse an spaltbarem Material. Von 1943 bis 1945 war er wissenschaftlicher Leiter des Manhattan-Projekts zum Bau von Atombomben, die ursprünglich gegen Nazi-Deutschland eingesetzt werden sollten. Ab Mai 1945 war er in die militärischen Planungen zum Abwurf der Bomben auf Japan und die Auswahl der Bombenziele involviert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg saß Oppenheimer in verschiedenen Beratergremien der US-Regierung. In diesen Funktionen empfahl er den Ausbau taktischer Atomwaffen, gleichzeitig plädierte er für internationale Kontrolle dieser Waffen und warb für Verständigung mit der Sowjetunion. Frühere Kontakte zu kommunistischen Kreisen führten 1954 zum Verlust seines Beraterstatus bei der US-Atomenergiebehörde. »Oppenheimers widersprüchliches Leben und Wirken zeigt das Dilemma eines Wissenschaftlers zwischen Forschung und Anwendung, zwischen Loyalität und Gewissen«, lautet der letzte Satz auf der von der Anti-Atom-Initiative erweiterten Gedenktafel.

Doch Oppenheimer war nicht der einzige Göttinger Wissenschaftler, dessen Forschung später militärisch genutzt wurde. Zeitgleich mit seinem Aufenthalt entwickelte sich die Stadt allgemein zu einem Zentrum der Waffenforschung.

Die dunkle Seite der Forschung

Zwischen Oppenheimers Wohnhaus und dem Physikalischen Institut lagen nur wenige Hundert Meter. Unterwegs traf er vermutlich auch Chemiker, mutmaßt Melchert. Anders als die Physik und die Mathematik, wo viele jüdische Professoren wirkten, die wiederum jüdische und ausländische Studierende anzogen, waren die in der parallel zum Wall verlaufenden Hospitalstraße beheimateten Chemischen Institute Mitte der 1920er Jahre bereits fest in der Hand radikaler Rechter.

Ab 1926 startete dort der ein Jahr zuvor in die NSDAP eingetretene Gerhard Jander mit seinem Assistenten Rudolf Mendel, ebenfalls ein NSDAP- und SA-Mann, im Auftrag des Heereswaffenamtes geheime Giftgasforschungen. Noch früher, nämlich 1922, war Adolf Thiessen (1899–1990) in die Nazi-Partei eingetreten. Er war eine der schillerndsten Figuren der internationalen Atom- und Chemiewaffenforschung.

1931 wurde Thiessen Leiter des Bereichs anorganischen Chemie in Göttingen, zwei Jahre später wechselte er zum Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie in Berlin, das er später als Chef zu einem NS-Musterbetrieb für Kampfstoffe ausbaute. Er forschte an durchdringenden Gasnebeln und Raketenzündstoffen. Zuletzt war er an Experimenten mit »schmutzigen Atombomben« beteiligt, über die wenig bekannt ist.

Kurz nach Kriegsende erhielt Thiessen zusammen mit einem Dutzend weiterer deutscher Atomforscher eine Einladung in die Sowjetunion. Die Gruppe bekam ein Laboratorium am Schwarzen Meer, wo Thiessen mithalf, eine Uran-Anreicherungsanlage aufzubauen. Die sowjetische Bombe wurde 1949 fertig. 1951 erhielt Thiessen für seine Verdienste den Stalinpreis, die höchste zivile Auszeichnung des Landes. Er blieb bis 1956 in der UdSSR.

Nach dem Umzug in die DDR war er Institutsleiter an der Berliner Humboldt-Universität, ab 1957 fungierte er als Vorsitzender, später als Ehrenvorsitzender des Forschungsrates der DDR und war parteiloses Mitglied des Staatsrates. Thiessen wirkte auch beim Aufbau des zivilen Atomprogramms der DDR mit. Sein Beispiel zeigt, dass auch in der DDR, dem antifaschistischen Selbstverständnis zum Trotz, Personen, die im NS-Regime eine wichtige Rolle gespielt hatten, in höchste Positionen befördert werden konnten.

Wiege der Atomwaffenforschung

Die früheren Physik- und Mathematikinstitute, die einen Komplex bildeten, sind eine weitere Station des Rundgangs. Hier stieß der junge Oppenheimer auf ein gutes Dutzend Dozenten und Kommilitonen, die später zur Elite der internationalen Atomwaffenforschung zählen sollten. Ein Treffpunkt war das legendäre interdisziplinäre Seminar »Über die Materie«, gemeinsam gehalten von den Professoren James Franck, David Hilbert und dem schon erwähnten Max Born. Assistenten von Born waren Pascual Jordan, Edward Teller und Werner Heisenberg.

Heisenberg (1901–1976) hatte Physik, Mathematik, Chemie und Astronomie studiert und sich 1924 in Göttingen habilitiert. 1932 erhielt er für seine Arbeiten zur Begründung der Quantenmechanik den Nobelpreis für Physik. Ab 1939 war er, zwischenzeitlich zum Professor in Leipzig berufen, einer der wichtigsten Akteure im »Uranverein«, einem Zusammenschluss von 19 deutschen Forschungsinstituten, der zunächst einen Uranreaktor und daraus eine Uranbombe entwickeln sollte.

Das gelang nicht. Als Gründe dafür gelten vor allem der Mangel an Rohstoffen (Uran und Schweres Wasser), Personal und Geld sowie Streitigkeiten der verschiedenen Forschungsgruppen um die knappen Ressourcen und die richtigen Konzepte. Umstritten ist bis heute, ob Heisenberg und einige andere Wissenschaftler die Entwicklung absichtlich verschleppten, um die Bombe nicht vor Kriegsende bauen zu müssen – oder ob er in seinem Versuchsreaktor sogar absichtliche Konstruktionsfehler machte.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Lebenswege nach 1945

Nach kurzer Kriegsgefangenschaft avancierte Heisenberg zum Direktor des in Göttingen angesiedelten Max-Planck-Instituts für Physik, an dem auch andere ehemalige Mitarbeiter des »Uranvereins« unterkamen. Er wurde Präsident des Deutschen Forschungsrates und lobbyierte in der von der Bundesregierung eingesetzten Deutschen Atomkommission für die friedliche Nutzung der Atomenergie. 1957 war Heisenberg Mitunterzeichner der »Göttinger Erklärung« gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. Und verscherzte es sich so, sagt Martin Melchert, mit Kanzler Konrad Adenauer und Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß.

Und was machten Borns andere Assistenten? Edward Teller (1908–2003) blieb bis 1933 in Göttingen, emigrierte dann wegen seiner jüdischen Herkunft in die USA. Er arbeitete im Manhattan-Projekt mit, trieb nach dem Krieg die Entwicklung der Wasserstoffbombe voran – und warf Oppenheimer gleichzeitig Zögerlichkeit bei dem Thema vor.

Pascual Jordan (1902–1980), ab 1933 NSDAP- und SA-Mitglied, betrieb ab 1942 Atombombenforschung für die deutsche Marine. 1957 verfasste er eine Gegenschrift zur »Göttinger Erklärung«. Dafür wurde er von der CDU mit einem Sitz im Bundestag belohnt.

»Oppenheimers widersprüchliches Leben und Wirken zeigt das Dilemma eines Wissenschaftlers zwischen Forschung und Anwendung, zwischen Loyalität und Gewissen.«

Anti-Atom-Initiative Göttingen

Das mathematische Genie

Neben den Physikern war auch ein Mathematiker Teil des Göttinger Kreises, der später entscheidend zur Atombombenentwicklung beitrug. »Unter den Vätern der Atombombe war John von Neumann der Genialste und zugleich der Eigentümlichste«, sagt Martin Melchert. Neumann (1903–1957), Sohn eines jüdisch-ungarischen Bankiers, studierte 1926 und 1927 bei David Hilbert Mathematik. Während eines Forschungsaufenthaltes in den USA von 1930 bis 1933 war er Gastprofessor für mechanische Physik an der Universität von Princeton und damit jüngster Kollege Albert Einsteins. 1933 ging Neumann endgültig in die USA und erhielt eine Professur am Institute for Advanced Study in Princeton.

Als Mitarbeiter im Manhattan-Projekt ermöglichte er durch Umprogrammierung der damals modernsten Hochleistungsrechner die Berechnung des Zündmechanismus der Nagasaki-Bombe. Er berechnete auch die maximale Zerstörungskraft der Bombe und war an der Auswahl der Bombenziele in Japan beteiligt. In den 1950er Jahren galt Neumann als einflussreichster wissenschaftlicher Berater der US-Außenpolitik. Er verfocht die totale nukleare Aufrüstung des Landes und empfahl einen atomaren Präventivschlag gegen die Sowjetunion.

Gleichzeitig gilt Neumann vielen als der brillanteste Mathematiker seiner Zeit, als technisches Multitalent und als Visionär in den Bereichen Kybernetik und Digitalisierung. John von Neumann starb im Februar 1957 an Knochenkrebs, verursacht wohl durch seine Anwesenheit bei mehreren Atombombentests auf dem Bikini-Atoll im Pazifik. In Göttingen wohnte er unweit des Mathematischen Instituts im Walkemühlenweg 4. Seit 2005 hängt an der Fassade eine Gedenktafel der Stadt. »John von Neumann. Mathematiker. 1926–1927«, steht darauf. »Auch da gehört auf jeden Fall ein Zusatz hin«, sagt Martin Melchert zum Abschluss. »Oder man müsste die Tafel abreißen.«

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.