- Kultur

- Geschichte der USA

Verbrechen und Willkür im Fokus

»Eine Geschichte des amerikanischen Volkes – das großartige Standardwerk von Howard Zinn

Es ist ein Klassiker, ein Standardwerk: das große Epos von Howard Zinn (1922–2010) «Eine Geschichte des amerikanischen Volkes». Der in Brooklyn in einer jüdischen Arbeiterfamilie geborene Historiker hatte zunächst auf Schiffswerften gearbeitet, nahm als Soldat der U.S.-Air Force am Zweiten Weltkrieg teil und war an der Bombardierung des von Deutschen besetzten Ortes Royan an der Normandieküste Frankreichs beteiligt, worüber er später, ebenso wie über die von den USA abgeworfenen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, kritische Aufsätze schrieb. Nach dem Krieg studierte er an der Columbia University Geschichte, promovierte und unterrichtete an einer Hochschule für schwarze Frauen sowie an der Boston University und war auch in die Bürgerrechtsbewegung involviert.

Im Fokus von Howard Zinns großem Epos stehen die Ausgebeuteten und Unterdrückten.

-

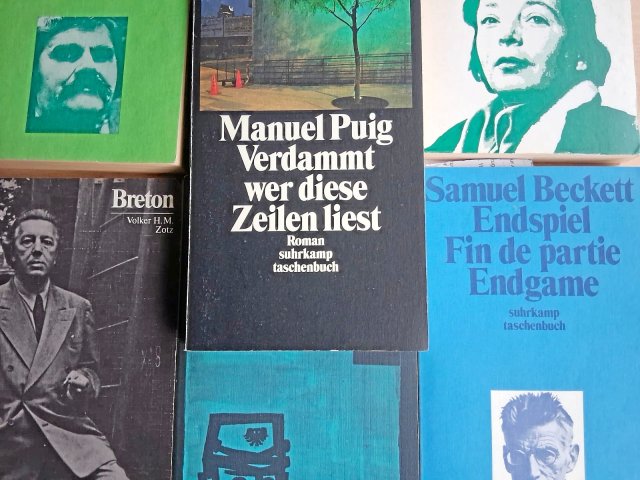

Der März-Verlag hatte, sehr verdienstvoll, bereits vor drei Jahren die erste deutsche Ausgabe des 2010 bei City Light Books erschienenen Büchleins «Die Bombe» publiziert und legt nun eine neue von Sonja Bonin übersetzte Gesamtausgabe von Zinns einzigartiger, umfassender Erzählung vor, deren Fokus auf der Geschichte der indigenen Völker, der Unterdrückten, Arbeiterinnen und Arbeiter, Ausgebeuteten und Sklaven liegt. Schon in seinen ersten zwei Kapiteln zur Entdeckung Amerikas durch Columbus schlägt Zinn nicht den üblichen rühmenden Ton für dessen Taten an, sondern beschreibt die Verbrechen, die bereits von ihm und seinen Matrosen begangen wurden, denen später die berüchtigten Conquistadores folgten. Wahllos wurde die indigene Bevölkerung, die «Indianer», versklavt oder auch niedergemetzelt, andere starben durch die Konfrontation mit unbekannten Krankheiten. Zinn zitiert hierfür Bartolomé de Las Casas, der von einem dominikanischen Theologen und Kolonialisten zu einem heftigen Kritiker konvertierte und in seinen schonungslosen Aufzeichnungen von den Verwüstungen und Gewaltorgien der Conquistadores berichtete.

Im weiteren Verlauf der Geschichtserzählung konzentriert sich Zinn auf die Systematik von Unterdrückung und Ausbeutung der Sklaven, den verbrecherischen Raub des Landes durch die Weißen sowie Rebellionen und Streiks von schwarzen Sklaven und auch der weißen Leibeigenen auf Zeit (indentured servants). Letztere kamen als arme Kolonisten aus Europa ins Land und mussten die Überfahrtskosten bei ihren Herren abdienen. Bis dies geschehen war, waren sie deren Eigentum und konnten auch verkauft werden, allerdings erhielten sie im Unterschied zu den schwarzen Sklaven nach ein paar Jahren trübseliger Entbehrungen und erlittener Ausbeutung die Freiheit. Ein Einwanderer schrieb in einem Brief: «Wem es in Europa gut geht, der tut besser daheim zu bleiben. Hier herrschen Elend und Übel, genauso wie überall, und für manche Leute und Umstände unvergleichlich schlimmer als in Europa.» Es kam zwar zu vereinzelten Bündnissen von Sklaven und weißen Leibeigenen gegen die Sklavenhalter, aber das herrschende System der Teile-und-herrsche-Politik, das die Schwarzen als minderwertig und die weiße Rasse als höherwertig beschrieb, tat seine Wirkung.

Einen weiteren Schwerpunkt in Zinns Geschichte der USA bilden die Frauen, die in den meisten Fällen ebenfalls als Leibeigene auf Zeit ihren «Herren» dienen und in vielen Fällen sexuelle Übergriffe über sich ergehen lassen mussten. Später machten Frauen und auch kleine Mädchen in der sich entwickelnden Textilindustrie einen großen Teil der Belegschaft aus. Auch hier setzt Zinn auf den Widerstandsgeist und berichtet über die vielen massiven Streiks zum Beispiel im Bundesstaat Massachusetts. Wie früh Aktivistinnen im feministischen Sinne schon im 18. Jahrhundert auf vielen Ebenen vehement Gleichberechtigung einforderten, belegt der Autor anhand von Massenaufmärschen und individuellen Protesten. Zinn resümiert: «So begannen Frauen in den 30er-, 40er und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts, sich gegen Versuche zu wehren, sie in ihrer ›weiblichen Sphäre‹ festzuhalten. Sie nahmen an allen möglichen Bewegungen teil, für Gefangene, für Verrückte, für Schwarze Sklaven und auch für sich und alle Frauen.»

Die Arbeitskämpfe in der Stahlproduktion, der Kohleindustrie sowie beim Bau der Eisenbahn durchziehen die Geschichte der USA ebenso wie koloniale Kriege. Ganz vorne beim Widerstand dabei waren radikale Aktivisten wie Alexander Berkman, Emma Goldman, Eugene V. Debs sowie die Industrial Workers of the World (IWW) und später die Kommunisten, die vielfach die Kämpfe gegen Ausbeutung und Unterdrückung prägten und anführten und besonders betroffen waren von staatlichen Repressionen, willkürlicher Inhaftierung und Hinrichtungen oder auch Ermordung durch gedungene Truppen. Starke Berücksichtigung finden in Zinns Darstellung ebenso die Aktionen der Arbeiter und Arbeiterinnen gegen koloniale Kriege, sei es durch Streiks oder Boykott. Zinn zitiert aus Zeitungen, aber auch aus Romanen von John Steinbeck, John Dos Passos und Sinclair Lewis, um die Dramatik der sozialen und politischen Lage zu veranschaulichen.

Das Buch endet mit 9/11, den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001 gegen New York und Washington. Am Beispiel der Präsidentschaftswahl im Jahr zuvor entlarvt Zinn das undemokratische Wahlsystem in den USA mit n ur zwei Parteien. Demokraten wie Republikaner werden sie von den großen Konzernen bezahlt und garantieren deren Herrschaft auf Kosten der Arbeiter und Arbeiterinnen und der Armen. Ohne die zum Teil merkwürdigen und bis heute nicht wirklich aufgeklärten Details der Anschläge von Nine/Eleven zu thematisieren, übt sich Zinn in scharfer Kritik an dem vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush junior ausgerufenen «War on Terror», beziffert dessen viele Millionen Toten und verurteilt darüber hinaus die Sanktionen gegen Kuba und andere Länder.

Der deutsche Historiker Norbert Finzsch würdigt in seinem Vorwort die große Leistung Zinns und verteidigt ihn, trotz mancher Sachfehler wie falscher Opferzahlen der Bombardierung Dresdens 1945 durch die westlichen Alliierten, gegen die reaktionäre Majorität der Geschichtswissenschaftler, die ihn scharf angriff. Zinn war allerdings nicht der Erste gewesen, der Schwarze, Arbeiter, Native Americans, Frauen und andere vernachlässigte Gruppen ins Rampenlicht stellte. Philip Sheldon Foner (1910–1994), von Zinn mehrfach zitiert, ebenfalls aus einer jüdischen, osteuropäischen Immigrantenfamilie von der Lower East Side und in der McCarthy-Ära als Kommunist mit Berufsverbot belegt, tat dies bereits mit nahezu 100 (!) Publikationen, darunter eine zehnbändige Geschichte der US-amerikanischen Arbeiterbewegung. Seine Schriften sind weitgehend vergessen und werden gerade erst wiederentdeckt. Umso wichtiger ist es, dass Howard Zinns sehr gut lesbare Geschichte als Korrektur herrschender Geschichtsschreibung wieder erhältlich ist.

Howard Zinn: Eine Geschichte des amerikanischen Volkes. A. d. Amerik. v. Sonja Bonin. März-Verlag, 927 S., geb., 48 €.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.