- Kultur

- Politische Kunst

»Le Ping Pong d’Amour«: Ein umgestülptes Fernglas

Das Kunstwerk des Monats: Wie das Team Ping Pong dem Markt misstraute – als Serie

»Ein individuelles Leben ist eine serialisierte kapitalistische Minikrise, ein Desaster, das deinen Namen trägt. Investiere nichts!« Das stand auf einem Banner, das nachts in einem Geldautomatenraum der Sparkasse am Hackeschen Markt in Berlin hing. Es machte eine Polizeistreife ratlos, die es dann doch zögerlich entfernte. Das ist eine Episode aus den »Innenstadtaktionen«, die 1997 in Berlin und anderen Städten gegen die Privatisierung von Gemeingütern, gegen die Überwachung und Vertreibung im öffentlichen Raum stattfanden. Denn diese Entwicklung fegte schon damals die Kieze blank und machte sie zu den als Assets ausgehöhlten Innenstädten der Jetztzeit.

Der eingangs zitierte Satz tauchte wieder auf als Motto der ersten Staffel der Serie »Le Ping Pong d’Amour«, in der auch Beteiligte der »Innenstadtaktionen« auftraten. »Ping Pong« war ein kollektives Projekt, das sich als Alternative zur professionellen Film- und TV-Produktion verstand und auch als Ausdrucksform eines Misstrauens gegen akademische und kulturelle Karrieren. Die erste Staffel beginnt 1997 in einem Loft in München. Die zweite spielt im Rodin-Museum in Paris fünf Jahre später und entlässt – oder vielmehr sie stößt – die Mitglieder in die Welt hinaus. Die nächsten Episoden spielen getrennt voneinander, u.a. in Damaskus, Guadeloupe und Istanbul.

Am 5. Juni wurde die ganze Serie im Berliner Gropius Bau wieder gezeigt. Ich schreibe darüber, weil sie mögliche Gründe unserer politischen Stummheit in dieser Gegenwart erklärt. Sie wirkt im historischen Rückblick wie ein umgestülptes Fernglas. Die Serie beginnt in den 90ern, dem ersten Jahrzehnt der Forcierung jener neoliberalen Weltgesellschaft, deren finanzwirtschaftlicher GAU 2008 die Kredite von Tausenden individuellen Minikrisen platzen ließ und eine städtische Obdachlosigkeit in bisher unbekannten Ausmaßen verursachte.

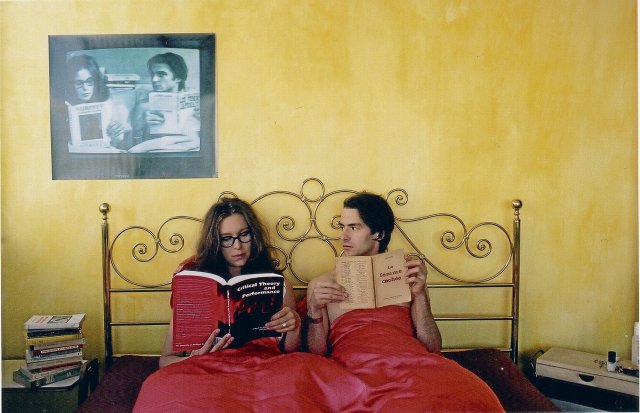

Besonders im ersten Teil kommt es uns so vor, als versuchten die Akteur*innen von »Ping Pong« in ihrer Wohngemeinschaft eine Immunität gegen diese Form der ökonomischen Forcierung einzuüben, deren Teil sie doch sind. Sie tragen Bücher, aus denen sie vorlesen, wie Schutzschilde mit sich herum. Sie benutzen diese Bücher auch als Munition, wenn sie sie auf eigensinnige Mitbewohner werfen. Diese Bücher sind damals die Literatur der Stunde: französische Theorie und genderkritischer Feminismus. Aber die auftretenden Personen müssen natürlich Geld verdienen. Das Herumtragen von Büchern ist auch ein Privileg, eine distinguierte Form der Entfremdung zu einer Zeit, in der das Arbeitsamt in »Agentur für Arbeit« umbenannt wurde – eine von vielen saloppen Euphemismen für die bedingungslose Verfügbarkeit von Arbeitskraft.

Serien-WGs sind wie Kapseln, die eine unverbindliche Geborgenheit vermitteln. Sie sind keine Familien und keine Kommunen, ihre Mitglieder sind bereit zur Trennung je nach Fortune. Der gemeinsame Rahmen der Ping-Pong-WG besteht einerseits aus dem Vermieter und andererseits in einem Kleinunternehmen, damals Ich-AG genannt: eine französische Sprachschule. Der Vermieter ist zugleich der Psychoanalytiker eines eigensinnigen WG-Mitglieds: eine Umkehrung des Übertragungsprinzips. Die Sprachschule nutzt die Räume (und die Personen der WG) als Sprachlabor. Es ist diese Umkehrbarkeit der Existenzzwänge, die diese Staffel so unbeschwert wirken lässt – so unverbindlich wie ein loses Ensemble von Monaden.

Die zweite Staffel heißt nach einem Begriff von Louis Althusser »Ideologische Staatsapparate«. Der französische Marxist bezeichnete so die Familie, die Schule, die Politik und die Medien, die allesamt ideologisch auf die Menschen einwirken. Als Titel für die Serie wirkt das wie eine allergische Reaktion auf die damals neu eingerichtete Bundeskulturstiftung, die sowohl die zweite als auch die dritte Staffel finanzierte. In der Serie übernimmt nun eine staatliche Kuratorin die Rolle des Vermieters. Sie ist erschöpft von der ständigen Jagd nach kreativen Ressourcen, die die Museen beleben sollen. Die Ping-Pong-Gemeinschaft zieht um nach Paris, ins Rodin-Museum. Die Kunststudentin Camille (wie könnte sie anders heißen?) zerstört dort die Skulpturen – viel zu leicht stürzen sie das Treppenhaus hinunter – um die Gemeinschaft zu befreien. Aber das nutzt nichts, denn sie leidet nicht unter der Musealisierung, sondern sie leidet an sich.

In einer Aussprache fallen die Charaktere auseinander und wieder zusammen, als ob sie nie etwas anderes als sich selbst gespielt hätten. Die Offenheit des Projektes ist eine Last geworden. Die Akteur*innen sind auf sich zurückgeworfen. Denn sind sie es ja selbst, die an den Allüren einer negativen Freiheit, die keine Verbindlichkeiten duldet, laborieren, wenn ihre Sätze nie zu Gesprächen, ihre Interaktionen nie zu Handlungen führen.

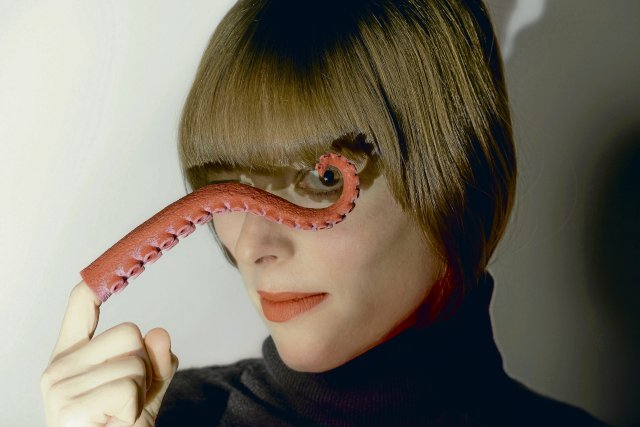

Die Staatskuratorin belebt in Istanbul weitere Residenzen mit »Minikrisensubjekten«, zwei WG-Mitglieder tauchen in Damaskus auf. Es ist die Zeit zwischen den beiden Assad-Diktaturen, der Übergang der Herrschaft zwischen Vater und Sohn; ein kurzer Frühling, als in den Salons über die kommende Gesellschaft diskutiert werden konnte. Es werden Fotos von Claude Cahun, einer bekannten surrealistischen Künstlerin der Zwanziger- und Dreißigerjahre, nachgestellt, als ob sie in eine Kulisse hineinmontiert sind. Als sie wieder nach Paris zurückkehren, wird das Cover von Edward Saids Buch »Orientalismus« eingeblendet. Nur die Kamera bleibt noch da und filmt, wie jemand palästinensisch tanzen lernt auf dem Dach zwischen der Wäsche und zwischen anderen Menschen, nicht mit ihnen.

In Guadeloupe wird ein Salon gefilmt, der Bestandteil einer Totenwache ist, eine neuntägige Veillée, zu der jede/r kommen kann. Die maßgeblichen Frauen der Insel diskutieren über die kommende Gesellschaft. Die Leiche, die begangen wird, ist ein weiteres Mitglied der WG, eine Europäerin also, aber eine aus Jugoslawien, das es als Staat nicht mehr gibt.

Die Erzählung von Bohème-Gruppen, die auseinandergehen, wenn ihnen Mitglieder entwachsen und Teil der »ideologischen Staatsapparate« werden, reicht bis zum bürgerlichen Entwicklungsroman des 19. Jahrhunderts zurück. Aber die Ping-Pong-WG dient nicht der Erziehung, sondern der Aufzeichnung von Aversionen: gegen die Staats- und Businessapparate und gegen die eigene Verfasstheit darin. Solche Subjekte können keine neue Gesellschaft entwerfen, weil es in ihnen zu viel Staat gibt, den sie ablehnen. Sie bleiben ihre eigenen Zaungäste. Wenn Hegel in der »Phänomenologie«, dem Entwicklungsroman der Begriffe, das Gesetz des Herzens und den Wahnsinn des Eigendünkels als eine deviante Poesie beschreibt, die der Vernunft der bürgerlichen Gesellschaft, das heißt der Einheit von Individuum und Gemeinschaft, gegenübersteht, dann wurde diese Vernunft durch ihre Bereicherungstendenz in den Eigendünkel der Kettensägen getrieben.

Und das Gesetz des Herzens? Die Ping-Pong-Serie wurde vom Minimal Club, einer Künstler*innengruppe (ursprünglich aus München) und von der Buchhandlung b-books (Berlin) produziert. Das waren und sind ineinander verschachtelte, ständig mäandernde kollektive Zusammenhänge, die bis heute Kunst, Film, Theorie, Literatur und politischen Aktivismus als in der Debatte engagierte Praxis ausüben. Diese Beharrlichkeit ist ein Schutz in einer Zeit, in der Freiräume eng werden. Von jetzt aus gesehen ist Ping Pong eine Kritik an dem verlogenen Triumph der sogenannten freien Gesellschaft jener Jahre, die ihre Liberalität gerne kulturell förderte, damit die Formen der Bereicherung nicht gestört wurden. Natürlich war diese Kritik nicht beabsichtigt.

»Le Ping Pong d’Amour« (BRD, 1997–2005, ca. 400 Min.) von und mit Team Ping Pong (Elfe Brandenburger, Esther Buss, Katja Eydel, Stephan Geene, Monika und Stefan Rinck, Niko Siepen, Klaus Weber, Cornelia und Mano Wittmann u.a.)

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.