- Politik

- Willkommenskultur

Pro Asyl erinnert an den Sommer der Solidarität

Menschenrechtsorganisation will dem Hass auf »Fremde« Geschichten von Mut und Stärke Geflüchteter entgegensetzen

Ihre Organisation will zehn Jahre nach dem »Sommer der Migration« und Angela Merkels Satz »Wir schaffen das« vom »Sommer der Solidarität« erzählen. Was setzen Sie dem alarmistischen Narrativ über Migration entgegen?

Wir hören Schutzsuchenden zu, schildern ihre beachtlichen Lebensgeschichten und würdigen ihre Stärke, dass sie es trotz aller Hindernisse geschafft haben, in dieser Gesellschaft anzukommen. Bezeichnenderweise ist diese Selbstverständlichkeit heute ein Kontrapunkt zu einer sehr ressentimentgeladenen Asyldebatte. Und wir würdigen die Solidaritätsbewegung. Die quicklebendige Zivilgesellschaft hat maßgeblich dazu beigetragen, die Defizite staatlicherseits, behördlicherseits zum Teil zu kompensieren und Ideen entwickelt, wie eine Aufnahmegesellschaft funktioniert.

Wie blicken Sie auf 2015 zurück?

Ich empfand den September 2015 damals fast als eine Art zweiten Mauerfall. Es wurde eine humanitäre Katastrophe in Ungarn, Griechenland und anderswo dadurch verhindert, dass Österreich und Deutschland nicht die Grenzen geschlossen haben. Schutzsuchende konnten sich für eine kurze Zeit innerhalb Europas ohne kommerzielle Fluchthilfe bewegen, die illegalen Zurückweisungen von Bootsflüchtlingen in der Ägäis wurden beendet. Aber: Auch im Jahr 2015 starben dokumentiert knapp 3800 Menschen im Mittelmeer. In der letzten Dekade waren es mehr als 30 000.

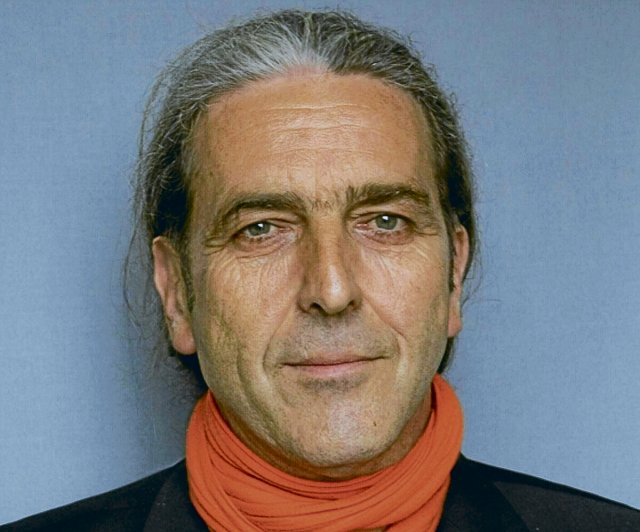

Karl Kopp arbeitet seit 1992 in der Bundesgeschäftsstelle der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl in Frankfurt am Main. Seit 2023 ist der Sozialwissenschaftler Ko-Geschäftsführer der Organisation.

Was hat sich seitdem am meisten verschoben in Politik, Medien, Gesellschaft?

Der politische Diskurs hat sich in der demokratischen Mitte in den letzten Jahren massiv verschärft. Schon 2015 und die darauffolgenden Jahre waren geprägt von zigfachen Asylrechtsverschärfungen. Mit maßgeblich deutscher Beteiligung wurde der »Flüchtlingsdeal« der EU mit der Türkei 2016 eingefädelt, und auch der blutige Libyen-Deal, also die Kooperation mit den Verbrechern der sogenannten libyschen Küstenwache, wurde auf den Weg gebracht. Aber: Deutschland gehörte trotzdem fast eine Dekade nicht zum Lager der europäischen Hardliner, der Koalition der Unwilligen, sondern war gewichtiger Akteur bei der Flüchtlingsaufnahme. Dagegen hat sich jetzt auch ein Teil der demokratischen Mitte in Deutschland radikalisiert. In der brachialen Abkehr von Angela Merkel wirken Teile von CDU und CSU mittlerweile wie eine »Tea Party« analog zur heute mächtigen Rechten bei den US-Republikanern.

Haben Sie ein Beispiel?

Die Anweisung zu den Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Binnengrenzen zeigt die Bereitschaft, sehenden Auges Recht zu brechen. Unter dem Motto: Legal, illegal – wir machen einfach mal. Auch ohne die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin war klar, dass das eindeutig europarechtswidrig ist.

Wie erleben Sie den aktuellen medialen und gesellschaftlichen Diskurs?

Da hat sich massiv was verschoben. Es gibt immer noch den Qualitätsjournalismus, der auf einem hohen fachlichen Niveau das Thema in seiner Vielschichtigkeit gut abdeckt. Aber es gibt einen Mainstream, der sich in Talkshows und Kampagnenjournalismus niederschlägt, mit einer permanenten Fokussierung auf Migration und Asyl, sehr stark mit einer negativen Konnotation. Angesichts des Vormarsches der Demokratiefeinde in Deutschland und Europa wäre ein ziviler, faktenbasierter Diskurs in Medien und Politik dringend geboten. Gesellschaftlich gab es lange Zeit noch eine Mehrheit für die Flüchtlingsaufnahme. Da ist zwar einiges weggebrochen, dennoch ist Zivilgesellschaft immer noch sehr stark. Das hat sich gerade auch bei der Aufnahme der ukrainischen Geflüchteten im Jahr 2022 wieder gezeigt. Und wir haben immer noch die starke zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Die Organisationen sind nicht weniger geworden. Aber es ist für sie heute viel gefährlicher, Leben zu retten, weil Staaten sie blockieren und drangsalieren.

Welche Folgen hat das für die öffentliche Debatte?

Das Land hat sich 2015 geöffnet und ein freundliches Gesicht gezeigt. Das war eine Errungenschaft. Dass heute eine Politik durchgesetzt wird, die möglichst hart, abschreckend und engherzig ist, macht das Leben Geflüchteter und Migrant*innen unsicherer. Es gibt dabei eine Menge dramatischer »Kollateralschäden«, weit über den asylrechtlichen Bereich hinaus. Wenn Richter*innen, Anwält*innen und Zivilgesellschaft angegriffen werden, nicht nur in rechten Portalen, dann ist das eine gefährliche Entwicklung. Wenn wir heute die offene Flucht- und Migrationsgesellschaft verteidigen, dann verteidigen wir auch Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit von Gerichten, Menschenwürde.

Wie wird die Migrationsdebatte in zehn Jahren aussehen?

Es wird einen sehr starken Wettbewerb um neue Einwanderinnen geben. Und es wird auch in zehn Jahren wichtig sein, Humanität und Menschenrechte hochzuhalten. Denn das gehört zu einer offen, demokratischen Gesellschaft. In der Zwischenzeit müssen wir diese mit Zähnen und Klauen verteidigen.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.