Die Welt: ein Zimmer

»Aida«: Peter Konwitschny inszenierte die Verdi-Oper in Leipzig

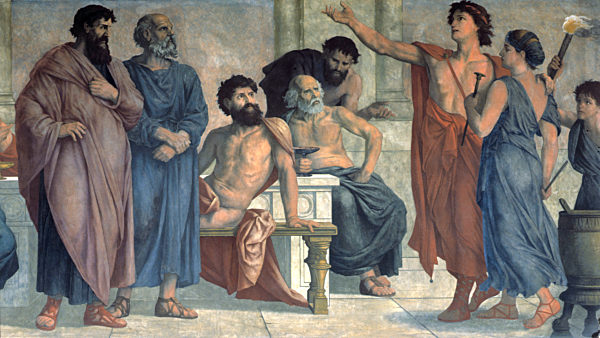

»Aida« backstage. Peter Konwitschny hat das archaische Pharaonenreich in ein marmorweißes Hinterzimmer der Macht verlegt. Dort hinein scheint die ägyptische Sonne, dort verschnauft man auf dem roten Sofa von der Siegesdemo, dort steigt die Party, klären wichtige Leute wichtige Dinge, dort treffen sich Liebende. Dieses Zimmer ist die Welt, die zerschlagen werden muss, damit Aida und Radames in eine andere Welt davongehen können.

Mit dem Bühnenbild von Jörg Kossdorf verzichtet die Inszenierung auf alles, was der Tradition wegen für unerlässlich gilt in dieser Suezkanal-Einweihungs-Festoper: Es gibt keine Triumphwagen und keine lanzentragenden Krieger im Lendenschurz, kein Pharaonengold, keine Tempeltänzerinnen, keine pittoresk zerlumpten gefangenen Äthiopier, keine Papyrushaine am Nilufer. Nur die Langtrompeten werden geblasen – es kann nicht anders sein, als dass sie von den Leipziger Seitenlogen herunterschmettern. Auch der Elefant kommt vor. Als Plüschtier begleitet er Radames in die Schlacht.

Nur einmal zeigt die Bühne mehr als sechs Personen, wenn Konwitschny den Schleier lüftet, den erlesen singenden Chor und die Trompetenbatterien in Konzertkleidung im Bühnenhintergrund sichtbar macht. Der Regisseur konzentriert seine Inszenierung auf die beiden Frauen, deren Sinn um den einen Mann Radames kreist, Aida und Amneris, und auf das Machtspiel hinter den Kulissen. Grandios die Sieges-Party mit Faschingshütchen – Hoppe-Hoppe-Reiter und Sekt zu Verdis Ballettmusik, die in ihrer Orientalo-Plattheit übrigens nichts besseres verdient. In der besoffenen Lustigkeit des Trio infernale, bestehend aus dem religiösen Chefideologen Ramphis, der noch im Suff seine Macht demonstriert, seiner vorgeschobenen Marionette, dem König und dessen Tochter, die Besseres verdient hätte, als an zurückgewiesener Liebe zu leiden, ist immer latente Gefährlichkeit zu spüren. Irgendwann schaffen sie es, mit ihren dummen Ehrenzeichen die weniger Lustigen böse zu korrumpieren. Amonasro findet es sofort gemütlich bei seinen Gegnern auf Leben und Tod, Radames und Aida widerstreben wenigstens. Trotzdem müssen alle auf das Familienfoto.

Das Gegenbild zu dieser quietschenden Fete, die im Publikum übelnahm, wem schon die Elefanten fehlten, war die Schlussszene. Herzzerreißend – und transzendierend, wie nur Peter Konwitschny sie schaffen kann.

Kürzlich sprach er in einer Podiumsdiskussion in Berlin über die grenzüberschreitenden Möglichkeiten einer Todesszene auf der Bühne. In Leipzig waren sie zu sehen. Amneris, die schwertschwingende Frau, schlägt das Herrschaftsgehäuse in Stücke und Welt wird sichtbar: Leipzigs abendliche Straßen. Sie hat gegen die Herrschaftsverhältnisse revoltiert, die Priester grausame Mörder genannt und sich damit innere Freiheit verschafft. Keine Mauer hindert sie mehr, endlich zu dem Liebespaar zu finden. Sie legt die Hände Aidas und Radames' ineinander, schmiegt sich an das Paar. Sanft gehen die beiden Sterbenden dann von ihr, die in fernen Tonarten ihr »pace, pace, pace« singt.

Die Inszenierung war für die Oper in Graz entstanden, aber mit dem Leipziger Ensemble hat Konwitschny neu gearbeitet. Stimmlich und darstellerisch war Natascha Petrinskys Amneris die heimliche Hauptperson des Abends. Leidenschaft und Lyrismus standen gesanglich in einem glücklichen Verhältnis, während man sich für die Titelpartie eine lyrischere Stimme gewünscht hätte als die der dramatischen Sylvie Valayre; als Verdis Lady Macbeth feiert diese Sängerin in Berlin verdiente Triumphe. Carlo Ventre, sehr statuarisch, gab dem moralisch unanfechtbaren Radames eine ebenso geradlinige stimmliche Gestalt mit sicheren Höhen und unerwartet sensiblen Tönen am Schluss. Die Bass-Bariton-Riege der Könige und Oberpriester konnte stimmlich niemanden überwältigen, passte in ihrer angemaßten Herrscherattitüde jedoch durchweg ins Konzept.

Das Gewandhausorchester unter Axel Kober brauchte einige Zeit, sich einzuschwingen. Von der zart vibrierenden Nilmusik an waren die Musiker ganz bei sich selbst und bei Verdi angekommen. Viel Beifall, für die Regie leidenschaftliche Zustimmung und auch Buhs.

Weitere Vorstellungen am 9. und 16.11., am 3., 7. und 30.12.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.