Fuegi & Co.

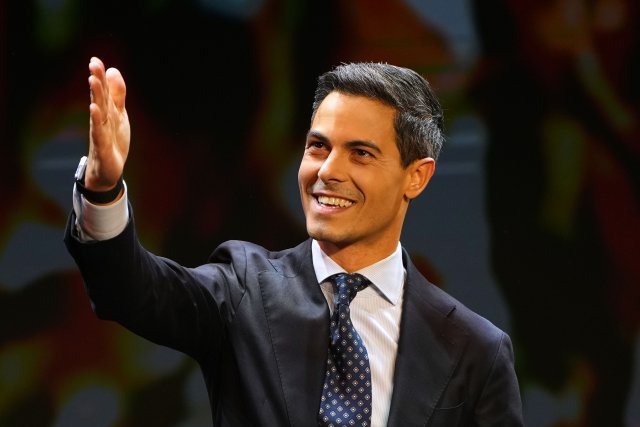

Sebastian Wohlfeil zu seiner Mitarbeit an der deutschen Ausgabe

? Eigentlich sollte man das viel öfter tun: den Übersetzer zum Werk befragen. Denn er ist nicht nur der genaueste Leser, sondern sozusagen der Co-Autor. Sie waren das bei John Fuegis Buch »Brecht & Co.« ja in besonderem Maße. Die amerikanische Ausgabe erschien 1994, die deutsche erst jetzt. Haben Sie tatsächlich drei Jahre daran gearbeitet?

Insgesamt gut zweieinhalb Jahre.

? Die Europäische Verlagsanstalt kündigte ursprünglich ein Buch von 800 Seiten an, tatsächlich hat es nun 1086 Seiten. Warum ist die deutsche Fassung umfangreicher als die amerikanische?

Die Ausgangslage war, daß Fuegi ein spannendes, aber kein freundliches Brecht-Bild entworfen hat. Daraufist zum Teil mit Zorn und sehr verbissen reagiert worden. Wir haben uns deshalb in der deutschen Fassung bemüht, Mißverständnissen vorzubeugen und verbesserte Belege beizubringen. Allein was die Zahl der Anmerkungen betrifft, sind etwa 20 Prozent hinzugekommen. Im Umfang der Anmerkungen sind es 50 Prozent. Zu berücksichtigen war, daß gerade beim deutschen Publikum ein bestimmter Hintergrund an Diskussionen vorhanden ist. Zudem war der Kontext für bestimmte

Zitate herauszuarbeiten. Nicht zuletzt sind Quellen aus Briefwechseln neu erschlossen worden. Wobei wir nicht mehr auf alles reagieren konnten, was sich in der Brecht-Forschung seit 1994 tat.

? Ich wollte Sie sowieso fragen: Warum wird in »Brecht & Co.« nicht auf Sabine Kebirs Forschungen zum Thema eingegangen, insbesondere nicht auf ihr im Juni bei Aufbau erschienenes Buch »Ich fragte nicht nach meinem Anteil. Elisabeth Hauptmanns Arbeit mit Brecht«? Kannten Sie es nicht?

Ich kannte bereits Frau Kebirs früheres Buch »Ein akzeptabler Mann? Streit um Bertolt Brechts Partnerbeziehungen«. Auch den neuen Band habe ich gelesen, als er herauskam. John Fuegi konnte ihn noch nicht kennen. Wir waren da schon in der Endredaktion, also habe ich ihm von der Lektüre berichtet, und wir haben uns geeinigt, daß wir hier nicht tagesaktuell sein können. Die Auseinandersetzung mit den Arbeiten Frau Kebirs hätte auf den letzten Seiten des Buches stattfinden müssen und dadurch unangemessen großes Gewicht bekommen, zumal man dann auch die Mängel und Fehler hätte bewerten müssen. Frau Kebir sagt: Brechts Mitarbeiterinnen waren ziemlich

selbständig, es hat ihnen Spaß gemacht. Wir fragen: Wie ließen sich die Frauen in diese Lage locken, daß sie Spaß an solcher Ausbeutung hatten? Sie lobt es als Fürsorglichkeit, wenn Brecht an Orangen für die kranke Margarete Steffin dachte. Er denkt aber nur anläßlich der Orange daran, daß Steffin ihm fehlt. Da müßte man einwenden, daß ein Gedicht über Orangen bei einer tödlichen Tuberkulose vielleicht ein bißchen wenig ist. Solche Gesten waren ihm billig. Brecht konnte großzügig sein, wenn es ihn nichts kostete, ansonsten verfocht er strikt die ureigenen Interessen.

? Wenn die deutsche Fassung von Fuegis Buch um rund 200 Seiten umfangreicher ist als die amerikanische, wie würden Sie da Ihre Mitarbeit einschätzen? Als Übersetzung und Zuarbeit von Hintergrundmaterial oder als Co-Autorenschafl? Gibt es Textpassagen, die ganz von Ihnen stammen?

Das ist eine Gretchenfrage. Sagen wir es so: Für eine Reihe von Passagen habe ich Vorschläge formuliert, und Herr Fuegi hat sie angenommen. Den neuen Epilog haben wir beide gezeichnet. Umgekehrt hat er mir Material geschickt, unter anderem die Kopien von Originaldokumenten, zuletzt drei Aktenordner voll, ebenso

zum Teil umfangreiche Texteinfügungen, die ich bearbeitet und mitunter wieder gekürzt habe. Entschiedener Änderung bedurften insbesondere jene Passagen in der Erstausgabe, in denen Hitler, Stalin und Brecht provokativ in eins gesetzt wurden. Das kann man jetzt anders lesen. Natürlich hat auch das Lektorat am Text mitgewirkt.

? Sie haben also auch die Einwände berücksicht, die es gegen die amerikanische Ausgabe gegeben hat?

Das war meine Aufgabe. Wir hatten uns mit einer Fehlerliste von 100 Seiten auseinanderzusetzen, die einige Brecht-Forscher im Brecht-Jahrbuch veröffentlicht haben. Manche Vorwürfe stimmten nicht, manches war berechtigt. Alle wurden nachgeprüft. Sachfehler im Buch zu korrigieren, war in Herrn Fuegis Sinne.

? Wenn der Band so stark überarbeitet wurde, müßte da nicht bei künftigen Editionen aus dem Deutschen übersetzt werden?

Es ist Herrn Fuegis Auffassung, die meine und auch die des Verlages, daß dies geschehen muß, wobei sich damit natürlich rechtliche Probleme verbinden.

? Was halten Sie davon, daß Elisabeth Hauptmanns Erben nun auf Tantiemen klagen?

Ich vermute, daß es darum geht, erst einmal Klarheit zu schaffen, was ist an Geld bezahlt worden und was hätte bezahlt werden müssen. Vorhandene Vertragslagen müssen berücksichtigt wer-

den, wobei immer zu prüfen ist, ob die Verträge gültig sind. Zum Beispiel entzieht sich meiner Kenntnis, welche Absprachen zwischen Frau Hauptmann und dem Suhrkamp Verlag getroffen worden sind. Damit hat das Buch auch nichts zu tun. Der Erbstreit und was sich rechtlich daraus entwickelte, ist nicht sein Thema.

? Wenn Elisabeth Hauptmann noch lebte, würde sie sich nicht dagegen gewehrt haben, daß ein Arbeitsverhältnis, ja eine Liebe, die sie mit Brecht verband, nun für ihre Erben in Geld umgemünzt werden soll?

Vielleicht. Aber ist nicht ihre Liebe längst in Geld für Brechts Erben umgemünzt worden? Was sie für Brecht zu tun bereit war, war ihre Sache. Aber sie selbst hat geschrieben: »Brechts Familie ist nicht Brecht.«

? Was halten Sie nun eigentlich von Brecht, nachdem sie in all den Jahren so tiefen Einblick in seine privaten und persönlichen Angelegenheiten genommen haben?

Ich habe bestimmt andere Vorlieben als Herr Fuegi. Den frühen Brecht mag ich besonders gern. Ich mag durchgängig die Lyrik Brechts, die ich überaus hochschätze. Er muß eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein. Aber Genie entschuldigt nicht, wenn jemand einen schlechten Charakter hat. Die Art und Weise, wie er mit Menschen umging, ist mir kein Vorbild.

Fragen: Irmtraud Gutschke

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.