Zika, Krebs und neue Impfstoffe

Ein Blick zurück auf Fortschritte und Grenzen der medizinischen Wissenschaft im Jahr 2016

Im November 2016 offenbarte sich erneut die Effizienz der modernen Medizin: Auf einer via Internet übertragenen Pressekonferenz verkündete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Aufhebung des globalen Gesundheitsnotstandes, der erst im Februar aufgrund der Zika-Epidemie ausgerufen worden war. Zwar bleibe die Ausbreitung des Zika-Virus »langfristig ein gewichtiges Problem«, erklärte David Heymann, der Vorsitzende des WHO-Notfallkomitees, in Genf. Eine Infektionsgefahr von globalem Ausmaß bestehe derzeit aber nicht mehr.

Die WHO hatte sich im Februar 2016 für ein Notstandsprogramm entschieden, weil die Zahl der Zika-Infektionen in Südamerika dramatisch angestiegen war. Wichtigster Überträger des bereits seit über 60 Jahren bekannten Virus ist die Ägyptische Tigermücke (Aedes aegypti), die in allen tropischen und subtropischen Regionen vorkommt und bei rund 20 Prozent der infizierten Personen zur einer grippeähnlichen Erkrankung führt, dem Zikafieber. In der Regel klingen die Symptome - Hautausschlag, Fieber, Gelenkschmerzen, Bindehautentzündung - binnen weniger Tage wieder ab.

Das allein wäre für die WHO natürlich kein Grund gewesen, den Gesundheitsnotstand auszurufen. Anfang 2016 erbrachten Ärzte jedoch den Nachweis, dass schwangere Frauen das Zika-Virus auf ihre ungeborenen Kinder übertragen können. Die Erreger vermehren sich in der Plazenta der Mutter und gelangen von dort bis ins Gehirn des Fötus. Dadurch kommt es bei vielen Neugeborenen zu einer als Mikrozephalie bezeichneten Entwicklungsstörung, die mit einer Fehlbildung des Schädels und einer nachhaltigen Schädigung des Gehirns einhergeht.

Im Sommer 2016 hatte die Zika-Epidemie in Brasilien solche Ausmaße angenommen, dass 151 Wissenschaftler eine örtliche oder zeitliche Verschiebung der für August angesetzten Olympischen Sommerspiele forderten. Die WHO folgte diesem Vorschlag jedoch nicht. Unter anderem mit der Begründung, dass im August in Rio de Janeiro Winter herrsche und daher keine verstärkte Ausbreitung des Virus zu befürchten sei. Lediglich schwangeren Frauen wurde geraten, nicht in Zika-Epidemiegebiete zu reisen. Tatsächlich ging in der kälteren Jahreszeit auf der Südhalbkugel die Zahl der Neuinfektionen zurück. Die Lage stabilisierte sich soweit, dass die WHO im November den Zika-Notstand aufhob. Manche Experten halten diesen Schritt für übereilt. Sie befürchten, dass im Januar und Februar, den heißen Sommermonaten im Süden, die Epidemie wieder aufflammen könnte. Zumal es bislang weder Medikamente gegen Zika-Viren, noch die Möglichkeit einer Impfung gibt. Derzeit wird weltweit intensiv an drei Impfstoffen geforscht, deren Erprobung bei Mäusen und Affen erfolgreich verlief. Seit August 2016 testet die US-Gesundheitsbehörde einen Zika-Impfstoff an 80 gesunden Freiwilligen zwischen 18 und 35 Jahren. Erste Resultate werden im Januar 2017 erwartet.

Kurz vor Jahresende teilte die WHO mit, dass kanadischen Forschern die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs gegen Ebola gelungen sei. Gegen die Seuche also, die in den letzten drei Jahren weltweit rund 11 300 Todesopfer gefordert hatte. Im westafrikanischen Guinea waren im vergangenen Jahr 6000 Menschen zu Testzwecken mit dem neuen Mittel geimpft worden. Von diesen ist bisher niemand an Ebola erkrankt. Dagegen gab es 23 Krankheitsfälle unter nicht geimpften Personen. Der neue Impfstoff, dem WHO-Experten eine »fast hundertprozentige Sicherheit« bescheinigen, soll 2018 auf den Markt kommen.

Als wenig aussichtsreich galt lange die Suche nach einem Impfstoff gegen Krebs. Im Sommer dieses Jahres gab es auch hier neue Hoffnung. Im britischen Fachblatt »Nature« berichtete ein Forscherteam um Ugur Sahin von der Universität Mainz über das »weltweit erste Beispiel einer klinisch relevanten und systemischen mRNA-Krebsimmuntherapie«.

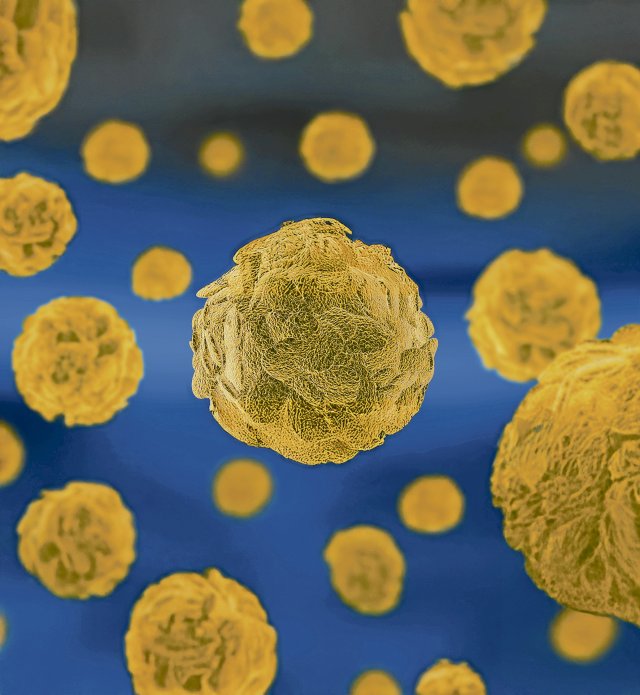

Zur Erklärung: Normalerweise werden Tumorzellen von der menschlichen Immunabwehr nicht als Bedrohung erkannt und eliminiert. Das entscheidende Problem besteht deshalb darin, die entarteten Zellen für das Immunsystem »sichtbar« zu machen. Nach zahlreichen vergeblichen Versuchen fand Sahin hierfür eine Methode, die er erst im Tierexperiment und später bei drei Menschen mit schwarzem Hautkrebs erfolgreich anwandte. Das Ganze läuft so ab: Winzige Nanopartikel, die mit einem mRNA-Impfstoff beladen sind, werden ins Blut von Krebspatienten gespritzt. Die RNA (Ribonukleinsäure) führt dabei den exakten Bauplan des Tumor-Antigens mit sich und transportiert ihn zu speziellen Zellen des Immunsystems. Die wiederum geben die Information wie ein Fahndungsfoto an andere Immunzellen weiter, welche so die Krebszellen erkennen und bekämpfen können.

Die Impfung, die im Gegensatz zu einer Chemotherapie gut verträglich ist, wird jedoch nicht vorbeugend durchgeführt, sondern bei schon erkrankten Personen. »Da jeder Krebs in jedem Patienten genetisch anders ist«, erklärt Sahin, »müssen wir für jeden Patienten einen auf ihn zugeschnittenen Impfstoff entwickeln. Dieser basiert auf den individuellen Informationen vom Krebs jedes Betroffenen.« Sollten die Versuche weiter so erfolgreich verlaufen wie bisher, könnte der therapeutische Impfstoff in fünf Jahren zum Einsatz kommen.

Einen viel beachteten Erfolg erzielten japanische Forscher im Oktober dieses Jahres: Sie verwandelten erwachsene Hautzellen in induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC) und stellten daraus reife Eizellen her, aus denen sich nach künstlicher Befruchtung gesunde und fruchtbare Nachkommen entwickelten. Noch weiß niemand, ob diese bisher nur bei Mäusen erprobte Technik bei Menschen ähnlich funktioniert. Wenn ja, könnten ungewollt kinderlose Paare auch ohne Eizellspende zu Nachwuchs kommen. Dass dies ethische Probleme aufwirft, versteht sich. Zwar ist es nach dem in Deutschland geltenden Embryonenschutzgesetz zulässig, aus iPS-Zellen Keimzellen herzustellen. Die allerdings dürfen nur von der Frau verwendet werden, von der auch die iPS-Zelle stammt. Eine fremde Eizelle zu Fortpflanzungszwecken zu benutzen ist dagegen ebenso verboten wie die sogenannte Leihmutterschaft.

Doch Gesetze sind bekanntlich nicht für die Ewigkeit gemacht. In Großbritannien haben Ethikexperten jetzt entschieden, dass im Labor künftig Embryonen mit dem Erbgut von drei Menschen erzeugt werden dürfen. Dadurch können Frauen Kinder gebären, ohne dabei schwere Erbkrankheiten, die von den Mitochondrien ausgehen, zu übertragen. Da nur Mütter die Mitochondrien über Eizellen weitergeben, besteht die Möglichkeit, das darin eventuell enthaltende geschädigte Erbgut frühzeitig auszutauschen: Aus einer unbefruchteten Eizelle der Mutter wird der Zellkern (mit DNA) entnommen und in eine entkernte, unbefruchtete Eizelle einer Spenderin eingesetzt, deren Mitochondrien intakt sind. Anschließend erfolgt die Befruchtung der Eizelle durch Spermien des Vaters. Im letzten Schritt wird die befruchtete Eizelle in den Uterus der Mutter verpflanzt. Das so gezeugte Kind besitzt die DNA von zwei Müttern und einem Vater. Obwohl die von der (anonymen) Spenderin stammenden Erbgutanteile gering sind, ist bisher unklar, ob sie auf Dauer problemlos mit dem mütterlichen Erbgut zusammenwirken. Manche Medizinethiker empfehlen deshalb, die Prozedur nur bei männlichen Embryonen durchzuführen. Auf diese Weise werden mögliche Komplikationen nicht weitervererbt.

Bisher galten Eingriffe in die menschliche Keimbahn als ethisch nicht vertretbar. In Großbritannien wurde dieses Tabu gebrochen, um Kinder vor schweren Erbschäden bewahren zu können. Ob dies der Auftakt ist für weitere gezielte Manipulationen des humanen Erbguts, bleibt abzuwarten. In Deutschland zumindest sind die Hürden hierfür sehr hoch.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.