Höhepunkt an Höhepunkt gereiht

Berliner Konzerthaus verbeugt sich mit mehreren Veranstaltungen vor dem Pianisten Alfred Brendel

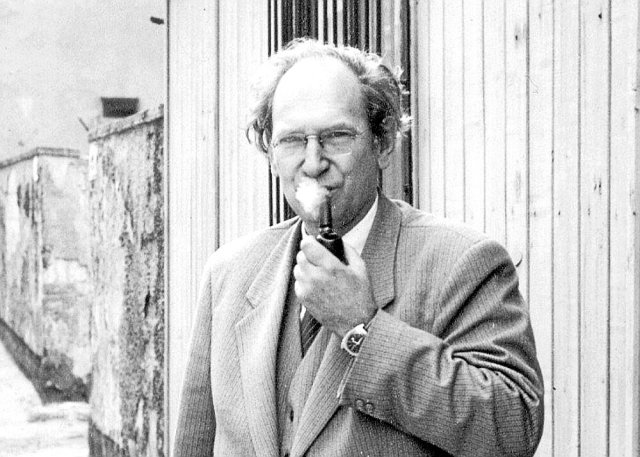

Wieder ein Fest im Konzerthaus. Derzeit steht Alfred Brendel, 1931 in Wiesenberg (Nordmähren) geboren, an zehn Tagen im Fokus - er, der große Pianist des 20., frühen 21. Jahrhunderts, dessen Name mit denen Glenn Goulds, Swjatoslaw Richters, Mauricio Pollinis, Alexis Weissenbergs, Pierre-Laurent Aimards, Vladimir Feltsmans in einem Zug zu nennen ist. Brendel spielte fast ausschließlich Klassik und Romantik, solistisch, in Kammerensembles und bei Solokonzerten. Speziell für Komponisten hat er nicht gearbeitet, weder solistisch noch als Ensemblespieler. Aber dass er so überaus profund, musikwissenschaftlich untersetzt, technisch hochstehend, leidenschaftlich das überwiegend bekannte Repertoire über lange Fristen unverdrossen zum Leben erweckt hat, in zahllosen Konzerten weltweit und bei unzähligen Plattenproduktionen, das ist Leistung für sich.

Alfred Brendel kann auch auf eine beachtliche Schülerzahl zurückblicken. Einige ehemalige musizierten bereits in den vergangenen Tagen im Konzerthaus. Unter ihnen Francesco Piemontesi am Freitag mit dem Solopart in Beethovens Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur, dem Finalstück des Abends. Eine technisch lupenreine Wiedergabe, dargebracht allerdings nicht ohne eine gewisse Glätte. Ins Ohr fielen allenthalben die brillanten Kadenzen. Bestens platziert davor Schuberts 1. Sinfonie (das Konzerthausorchester dirigierte der international weit gereiste Jan Willem de Vriend). Schubert schrieb das Werk im Altern von 16 Jahren - aus der Not heraus, denn im Konvikt, dem Kapellknaben-Institut der Wiener Hofburg, ging es ihm elend.

Auch der Rumäne Herbert Schuch gehörte zu den Schülern des Meisters. Sein Porträt-Abend in der Rubrik »Beethoven-Salon spezial« am Samstag galt Debussys »Preludes« für Klavier, 2. Heft, und Beethovens letzter Klaviersonate c-moll op. 111. Schuch ist ein Weltklassespieler, der Betrieb hat das noch gar nicht richtig kapiert. Das Preludes-Heft, 40-Minuten-Opus, versammelt Klangfarbenexperimente, die weit in die Moderne weisen. Und genau das kehrte Schuch technisch meisterlich hervor.

Im »Late-Night-Konzert« einen Tag zuvor kam der Meister selbst zum Zuge, er las aus seinem Gedichtband »Ein Finger zuviel«, skurrile Verse auf Musik, Alltag, Welt. Jeder einzelne Text erschien umrandet mit Musik von zwei Ungarn: György Kurtag und György Ligeti, beides Könner der Miniaturmusik, gespielt von keinem geringeren als Pierre-Laurent Aimard. Die Zwischenmusiken dauern bisweilen nur Sekunden, wenn etwa der Weltuntergang in Rede steht, der nicht eintreten will. Vor dem »Liebesgedicht I« siedelt eine Melodie im Diskant, als klänge sie wie aus dem Papier gerissen. Bei Brendels »Hunde« antwortet die Musik belfernd clusterhaft-motorisch. An »Godot« mit dem Witz, dass das Ärgernis da war, als der gegen alle Erwartung tatsächlich erschien, hängen sich Girlanden, Cluster und Läufe dran (Kurtag).

Das Schärfste, Ulkigste: Pierre-Laurent Aimard spielt nicht nur getreu, er schauspielert auch, wortlos, einmal stirbt er gar. Gegen Schluss gibt er eine Virtuosen-Nummer unerhörtester Art. Mit Fingern, flacher Hand und Faust produzierte Aimard auf dem Klavierdeckel ein Stück in »molto vivace, rigoroso, molto ritmico«, aufnotiert von dem lustigen Ligeti. Das Gedicht »Kein Wunderkind« spielt auf einen Pianisten an, der mit 97 spielt, als wäre er ein zehnjähriges Kind. Fazit: »Es habe sich gelohnt.«

Höhepunkt das Streichquartett-Fest am Sonntag. Fünf international renommierte Ensembles auf der Orchester-Bühne des Konzerthauses. Im Wechsel Quartette von Beethoven und Schubert. Ein Aufgebot an Meisterleistungen überwiegend junger Ensembles, das ganz selten zu erleben ist. Im ersten Konzert musizierten die »Quatuor Hermés« Schuberts »Der Tod und das Mädchen« d-moll, so geister- wie traumhaft, ernst und voller Elan. Keinen Deut geringer das vorletzte mit dem »Merel Quartett«, das Beethovens B-Dur-Quartett op. 130 mit angehängter »Großer Fuge« op. 133 wiedergab. Alfred Brendel führte in die Musik ein und charakterisierte unter anderem den Spätstil Beethovens mit den Stichworten: Vielfalt walte darin, Einfachheit, rasche Tempo- und Ausdruckswechsel, Verwendung fänden Fugentechniken, Kirchentonarten, Choralformen, volkstümliche Elemente. Das trifft genau.

»Hommage an Alfred Brendel«, Konzerthaus, Gendarmenmarkt. Bis 7. Mai. Karten: (030) 203 09 21 01; www.konzerthaus.de

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.