»Integration trotz Deutschland«

Zugehörigkeit war gestern.

Aufwachsen und Älterwerden ist immer schwer. Neben pubertären Hindernissen und In-die-Welt-geworfen-Sein müssen sich Kinder und Jugendliche mit sogenanntem Migrationshintergrund auch noch mit Vorurteilen und Diskriminierung auseinandersetzen. Ihnen wird von außen die Zugehörigkeit abgesprochen. Aber ab wann gehört jemand zu einer Gesellschaft? Ab der zweiten oder dritten Generation? Niemals? Kinder und Jugendliche heute wachsen in diversen Gesellschaften auf, haben mehrere Zugehörigkeiten, bewegen sich meist über Grenzen hinweg und empfinden Nationalstaaten als beengend. Die Ankunft von Geflüchteten in Deutschland hat in den letzten Jahren ebenso die Definition von einer homogenen »Aufnahmegesellschaft« auf den Kopf gestellt: Einwanderer und ihre Nachkommen gehören auch zu den Aufnehmenden. Und sind dabei keineswegs eine homogene Gruppe.

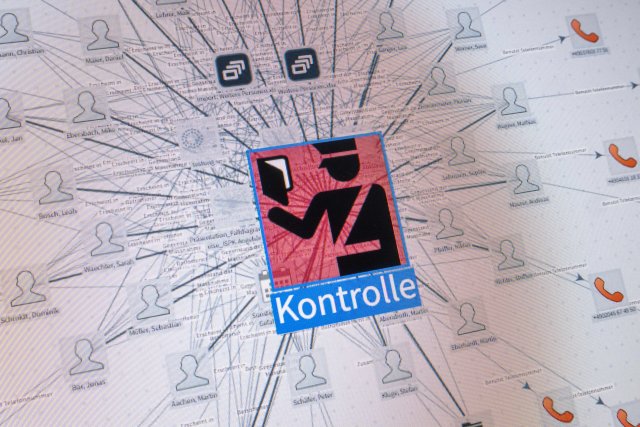

Die Soziologen Frank Kalter, Jan O. Jonsson, Frank van Tubergen und Anthony Heath spüren in dem Buch »Growing up in Diverse Societies« den Lebenswelten von heutigen Jugendlichen nach, die in Gesellschaften aufwachsen, die längst vielfältig sind. Kalter, einer von zwei Leitern des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM), beobachtet im öffentlichen Diskurs bei dem Thema eine zunehmende Polarisierung: Jugendliche mit Migrationshintergrund werden entweder nur als Täter oder nur als Opfer wahrgenommen. Die Ergebnisse von ihm und seinen Kolleg*innen aber zeigen, dass die Unterschiede - beispielsweise was Zukunftsoptimismus anbelangt - zwischen den 19 000 Jugendlichen mit und ohne internationaler Geschichte aus Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Schweden, die für ihre Untersuchungen befragt wurden, nicht signifikant seien, obwohl die Länder unterschiedliche Migrations- und Asylpolitiken verfolgen. In der Sozialwissenschaft boome laut Kalter die empirische Forschung zu Migration. Meist befassten sich die Studien jedoch mit einzelnen Ländern oder nur mit der ersten Generation von Einwandernden. Die zweite und dritte Generation blieben in der empirischen Forschung marginal. In einer Langzeitstudie, die seit 2014 läuft, haben die Sozialwissenschaftler nun 14-Jährige in den Ländern interviewt und werden die jungen Erwachsenen bis zu ihrem 25. Lebensalter begleiten. Denn: Die größten Schwierigkeiten kämen erst noch auf die jungen Erwachsenen zu: Bildungsabschluss, Wohnungssuche, Arbeitswelt.

Wenn Wissenschaftler*innen Begriffe wie »Integration« verwenden, beschreiben sie gesellschaftliche Strukturen, wie beispielsweise die gesellschaftliche Teilhabe und den Zugang zu Bildung oder Wohnen. Integration bedeutet nicht Assimilation - es geht um die Gleichheit beim Zugang zu Ressourcen, nicht um Gleichheit bei Medienkonsum, politischen Einstellungen, Glaube oder Musikgeschmack. Und genau bei dieser Chancengleichheit hapert es aber: Naika Foroutan, ebenfalls Leiterin des DeZIM-Instituts und Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Berliner Humboldt-Universität, betont, dass viele Positionen für Menschen mit Migrationshintergrund noch immer verschlossen bleiben. Dazu brauche man sich nur den Bundestag, die Lehrerschaft an Schulen oder Medienhäuser anzusehen. Viele Menschen seien zwar Teil der Gesellschaft, aber haben kaum an ihr teil - »Integration trotz Deutschland« nennt Foroutan das.

In »Growing up in Diverse Societies« ist auch die Rede von »kultureller Integration«. Diese wird unter anderem anhand von Indikatoren wie Freundschaft zwischen allochtonen (zugewanderten) und autochtonen (ohne Migrationshintergrund) Jugendlichen gemessen. Die Sozialwissenschaftlerin Foroutan kritisiert, dass Indikatoren wie diese überdacht werden sollten, denn auch die sogenannte Mehrheitsgesellschaft sei mehr als heterogen. Foroutan fordert auf zum Nachdenken über eine »neue deutsche Identität« jenseits von Mehrheitsbevölkerung und Minderheiten. Gerade auch die Debatte, die Naika Foroutan in diesem Jahr angestoßen hat, ist nachdenkenswert: Foroutan stellte die These auf, dass die Erfahrung der ostdeutschen Bevölkerung nach dem Mauerfall in Sachen Diskriminierung ähnlich sei wie die von Menschen mit Einwanderungsgeschichte - die Wende quasi wie eine Migration in ein anderes Land.

Zu Recht wurde in der Debatte kritisiert, dass durch diesen Vergleich Rassismuserfahrungen verharmlost werden. Dennoch zeigt diese Parallele, wie absurd es wäre, für eine »gelungene kulturelle Integration« von Ostdeutschen einen Faktor wie »befreundet mit Westdeutschen« heranzuziehen.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.