- Kultur

- Olivia Newton-John

Ungelöste Welträtsel

Nachrichten aus der Schreibwerkstatt: Zu einem gescheiterten Essay über die Sängerin Olivia Newton-John

Es geht nicht sanft in meiner Schreibwerkstatt zu, sondern traurig und stark. Stark immer dann, wenn ich Texte schreibe, die gelingen, die also gedruckt oder gesendet werden, und sie werden es vermutlich nur, weil sie einen sie tragenden Gegenstand haben und dadurch auch erst einen Atem, der sie zusätzlich trägt. Über diese Texte weiter nachzudenken, erscheint mir gleichzeitig banal, denn sie haben sich ja bewiesen, sie stellen kein Problem dar. Ergiebiger dagegen ist wohl ein Nachdenken über jene Texte, die sich als Totgeburten herausstellten. So wie der Roman, den ich im letzten Jahr aufgeben musste, weil seine Hauptfigur, wie ich zu spät bemerkte, eine bloß ausgedachte Gestalt war. Oder das Feature, das im letzten Jahr produktionsfähig vorlag, von mir aber zurückgezogen wurde, weil seine Originaltöne kein wirkliches Gespräch über den Gegenstand eröffneten.

Immer wieder überkommt mich in diesen traurigen Momenten des Schreibens dann eine Maschinenfantasie: Könnte ich bei der Textarbeit nicht ein Werkzeug an der Hand haben, das mich vor solchen Fehlschlägen bewahrt? Ich dachte allerdings, dass ich so ein Werkzeug bereits besitzen würde, nämlich die Schreibroutine eines erfahrenen Schriftstellers, aber das war wohl ein Zirkelschluss. Vielmehr gilt offensichtlich, dass Fehlschläge dauerhaft zu diesem schwierigen Geschäft des Schreibens gehören. Es ist ja bezeichnend, dass selbst der produktive Goethe den religiös besetzten Begriff der Erleuchtung einführte, um ein gelingendes Schreiben zu charakterisieren. Ich muss mich demnach gar nicht für meine Totgeburten entschuldigen, die Goethe etwas schonender Verdüsterungen nannte – sie dürfen eben nur nicht zu häufig werden im Vergleich zu meinen Erleuchtungen.

Denn auch ein Essay über die Sängerin Olivia Newton-John, die ich für ein ziemliches Stimmwunder halte, gelang mir im letzten Jahr nicht, während ich doch gleichzeitig ein ganzes Universum von Texten über eine andere Sängerin schreiben konnte, nämlich Joni Mitchell. Warum nur? Hier war es wohl tatsächlich der Gegenstand, der sich als nicht tragend erwies. Die künstlerischen Reize von Olivia Newton-John erschöpfen sich anscheinend im Singen, und mag sie auch die Enkelin des deutschen Physiknobelpreisträgers Max Born und damit sogar eine Nachfahrin des Reformators Martin Luther sein. Doch die Tauglichkeit von literarischen Gegenständen manifestiert sich nun einmal individuell, sie lassen sich nicht vererben oder auf irgendwie ähnlich wirkende Gestalten oder Konstellationen übertragen.

Im Grunde ist ein Text ansonsten ja eine banale Angelegenheit. Er lebt neben seinem Gegenstand und der Erleuchtung seines Verfassers ganz wesentlich von Reduktion, also dem gezielten Weglassen von Informationen beziehungsweise künstlerischen Gestaltungsmitteln. Das heißt nicht, dass ein Text nicht raffiniert gemacht sein kann, nur muss er sich wie auch immer zu begrenzen wissen, um überhaupt eine Wirkung zu entfalten. Hier die richtigen, sprich die nebensächlichen Informationen und Gestaltungsmittel auszuschließen, das ist wohl die ganz große Kunst des Schreibens, während der Beitrag des reinen Erfindens an der Textarbeit chronisch überschätzt wird.

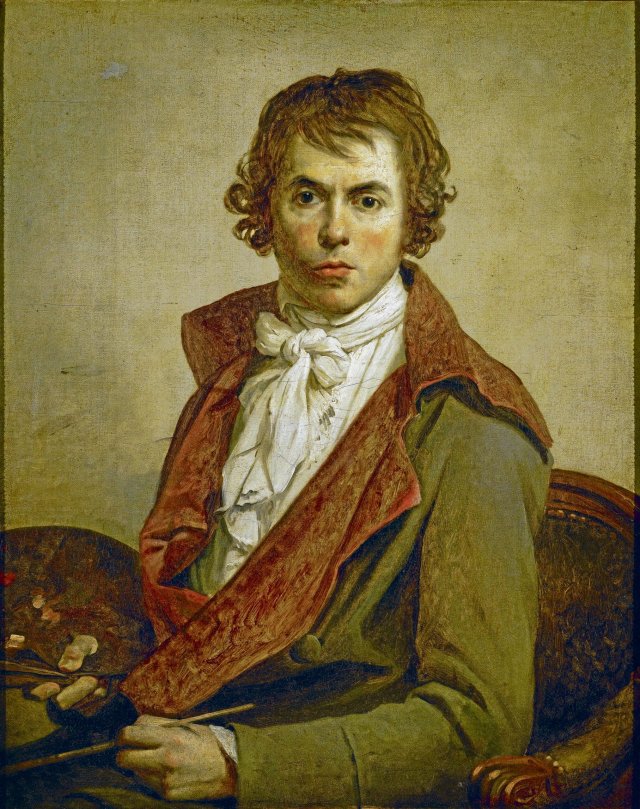

Meine Vorbilder sind diesbezüglich nun keine literarischen Werke, sondern große Popschallplatten der 70er und 80er Jahre. Eine hyperrealistische Gestaltung der Schallplattencover trifft bei ihnen auf eine Musik, die große Gegenstände aus einem Atem schöpfend gestaltet, die anders gesagt Text, Komposition und Gesang aus einer konzentrierten Bewegung heraus anlegt. Joni Mitchells »For the Roses«, Steely Dans »Aja« oder Kate Bushs »Hounds of Love« sind solche Vorbilder musikalischer Erleuchtungen für mich, die sich auch in der Gestaltung ihrer Schallplattencover niederschlagen, und es hätte mich deshalb stutzig machen können, dass Olivia Newton-John auf ihren Schallplattencovern immer nur selbst abgebildet ist. Ich träume von einem Schreiben, das es mit der Kraft einer dieser großen Popschallplatten aufnehmen kann, in deren Kern immer noch der Funke der Improvisation hörbar glüht, ein musikalisches Äquivalent zur Handschrift des Schriftstellers beim Schreiben.

Es gibt neben Olivia Newton-John, an deren Konzertmitschnitt aus dem Jahr 1983, aufgenommen in Ogden, Utah, ich mich allerdings nicht satthören kann, demnach noch viele weitere Gegenstände, über die ich niemals erfolgreich schreiben werde, weil sie als Gegenstände nicht tragend sind, das ist der einzige Grund. Zum Beispiel die Sängerin Laura Nyro, wie sie Anfang der 70er Jahre von ihrem Manager David Geffen fallen gelassen wird, da hinter seinen kommerziellen Erwartungen zurückbleibend, und die auf diese Krise mit einem Rückzug ins Private reagiert. Eigentlich ein gutes Setting für einen Text, doch Laura Nyros Verhalten ist letztlich larmoyant, und Larmoyanz ist natürlich immer ein schlechter Gegenstand in der Kunst. Dabei berührt es mich persönlich zutiefst, dass die vielleicht begabteste Sängerin aller Zeiten an den mickrigen Verhältnissen um sie herum scheitern musste.

Wie passen diese bisherigen Nachrichten nun zu meinem Lebensthema als Schriftsteller? Zugegeben, der Untergang des Sozialismus auf deutschem Boden im Jahr 1989 hat erst einmal nichts mit großen Popschallplatten der 70er und 80er Jahre zu tun. Oder doch? Ja, tatsächlich, denn für mich stellen diese Popschallplatten einfach gelungene Utopien dar, während der Untergang des Sozialismus eben das Scheitern einer großen Utopie markiert. Mein Werk handelt demnach von solchen großen Utopien, so viel Bekenntnis darf sein. Nur soll man deshalb auch gleich sein Lebensthema als Schriftsteller verraten?

Dagegen spricht ebenfalls nichts, weil mich auch dieses zweite Bekenntnis nicht programmatisch bindet, mein Lebensthema bestimmt ja nicht meine Gegenstände, es oszilliert vielmehr beständig zwischen den Zeilen meines Werks. Denn es ist das Faszinosum, das Welträtsel, das ich niemals lösen werde und das mich deshalb sowieso permanent begleitet, in all seinen verstreuten Facetten. Wenn Olivia Newton-John bei ihrem Konzert in Ogden zum Beispiel ihr US-amerikanisches Durchschnittspublikum bei fast jeder Zwischenansage aufzieht, sich ziemlich frech über es lustig macht, dann ist das genau jene proletarische Subversion, die unabhängig vom Sozialismus auf deutschem Boden existiert. Und wenn Laura Nyro, kurz bevor David Geffen sie fallen lässt, öffentlich erklärt, dass sie ausgerechnet ihn liebe, ihren Manager, dann ist das jene unproletarische Romantik, vor deren Gefahren für die geistige Autonomie schon der DDR-Schriftsteller Peter Hacks warnte.

Ebenso selbstverständlich ist es aber, dass ich hier zwar mein Lebensthema, jedoch nichts von meinen gerade im Entstehen begriffenen Texten verrate, da sie diese Intimität der noch kommenden Erleuchtung brauchen. Muss die konkrete Entfaltung meines Lebensthemas mich doch immer wieder selbst überraschen, nur so kann ich meine Aussagen über die Welt vermehren, mir letztlich neue Gegenstände erschließen. Weshalb solche Nachrichten aus der Schreibwerkstatt auch niemals ein Bericht aus meiner Schreibgegenwart sein können, sondern immer nur ein verdichteter Rückblick auf besonders traurige oder starke Momente meines Schreibens in letzter Zeit.

Stark war zum Beispiel, diese Reminiszenz sei mir erlaubt, mein Hörspiel »Comet Hau« aus dem letzten Jahr, weil seine Hauptfigur, ein gebildeter Schwiegermuttermörder, mit seiner geradezu filmreifen Zerrissenheit das Hörspiel trug; und deshalb schrieb ich es auch relativ leicht mit der Hand, was ihm dann jenen zusätzlichen Atem gab, der wohl im eigentlichen Sinn der Funke der Improvisation bei Schriftstellern ist. Stark war ebenfalls mein Feature über Peter Hacks aus dem letzten Jahr, dessen Originaltöne nicht nur ein, sondern gleich mehrere Gespräche über diesen ohnehin gesprächswürdigen Sonderfall der deutschen Nachkriegsliteratur eröffneten. Und gilt der Vorzug der Handschrift nicht auch für kleinere Texte? Hätte es mich deshalb nicht wundern müssen, dass ich meinen gescheiterten Essay über Olivia Newton-John gleich in den Laptop eintippen wollte, anstatt ihm wie sonst meistens auch über meine Handschrift behutsam Leben einzuhauchen?

Das Lächerliche dabei ist, dass noch eine ganz andere Instanz über meine Verdüsterungen und Erleuchtungen entscheidet. Denn die überzeugendsten Texte schenkt mir das Leben selbst, ich muss auf diese Geschenke eigentlich nur warten. Wie macht es das aber? Indem das Leben mich entweder in heftige Verwicklungen stürzt, aus denen ich tiefe Erfahrungen ableiten kann, oder indem es mich scheinbar zufällig auf große Gegenstände ansetzt, die schlichtweg funktionieren. Und immer wieder kommt es sogar zu einer bezeichnenden Überlagerung dieser beiden Geschenkarten. So konnte ich auch deshalb derart viele Texte über Joni Mitchell schreiben, weil ich in sie bestmöglich meinen Schmerz darüber legen konnte, dass ich selbst kein Musiker geworden bin.

Welchen Einfluss hat dann angesichts dieser Geschenke überhaupt noch meine Lebensführung auf mein Schreiben? Ist hier nicht vielmehr jene Maschinenfantasie gegeben, von der ich am Anfang träumte, ein automatisches Schreiben von mir zugewiesenen Gegenständen? Nein, ich muss mich als Schriftsteller immer noch auf eine besondere Weise verhalten, um diese literarischen Geschenke empfangen zu können; ich muss fast religiös im Zustand gnädiger Erwartung leben, ohne allzu unreflektiert auf sie angewiesen zu sein.

Am besten verhalte ich mich also gleichmütig gegenüber all diesen und den vielen anderen Zumutungen des Schriftstellerberufs. So ziehen dann nur jene Gegenstände in meine Schreibwerkstatt ein, die eine gewisse Toleranzschwelle überschreiten, die ich gegen die Gefahr errichte, jeden erstbesten Gegenstand sofort aufzugreifen. Das Leben schickt mir ja keinen Hinweisbrief auf die Geschenke mit, die es mir macht, die konkrete Auswahl liegt immer noch bei mir. In den Tagen meines gescheiterten Essays über Olivia Newton-John etwa zertrümmerte ich das Display meines Mobiltelefons und den Ausgabeschacht meines Druckers. Das geschah natürlich ungewollt und war nun eben kein Unfall, sondern der Hinweis meines Körpers, dass ich gerade an einem nicht tragenden Gegenstand arbeitete. Ich könnte beim nächsten Mal doch einfach auf diese Warnung hören und einen anderen Text schreiben, von dem ich weiß, dass er funktioniert.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.