- Wissen

- Russischer Wissenschaftsbetrieb

Wissenschaft in Russland: Instabile Bindungen

Die russische Wissenschaft befindet sich in der Isolation. Die Forschenden vereint die Angst vor der Zukunft

»Oh Gott, sie haben es getan«, waren die ersten Worte, die Patty Gray in den Sinn kamen, als sie vom russischen Einmarsch in die Ukraine erfuhr. Für die 62-jährige Anthropologin war das mehr als nur eine beunruhigende Nachricht aus einem fernen Land: Sie war schon 1993 das erste Mal selbst in Russland gewesen. Gray hatte die Privatisierung der sowjetischen Kolchosen untersucht, ihre Dissertation über die indigenen Bevölkerungsgruppen des Hohen Nordens geschrieben und die Politisierung der Rentierzüchter auf der Halbinsel Tschukotka beforscht. Obwohl sie seit 2013 nicht mehr in Russland war, weil die örtlichen Behörden ihrer Meinung nach ihre Forschungen behinderten, hat die US-Amerikanerin dort noch viele Freund*innen und Kolleg*innen. »Ich kenne so viele russische Wissenschaftler, die jetzt am Ende sind«, erinnert sie sich. »Ich weiß, dass sie mit dem, was vor sich geht, unzufrieden sind. Entweder bleiben sie in Russland und ihr Leben wird zur Hölle, oder sie werden gezwungen, das Land zu verlassen.«

Irina Korneevskaia wurde in

Udmurtien geboren, einer autonomen Republik innerhalb Russlands.

Sie schloss ihr Studium an der Fakultät

für Philologie der Staatlichen Nationalen Forschungsuniversität Perm mit dem Hauptfach Journalismus ab. Korneevskaia schreibt für die Medien »The Village« und Mel.fm.

Mangel an Fördermöglichkeiten

Gray ist der Meinung, dass sie diesen Menschen nun helfen muss, sich im Ausland zu akklimatisieren – zumal ein Großteil ihres derzeitigen Einkommens aus der Beratung junger Wissenschaftler bei der Beantragung von Stipendien und der Bewältigung anderer akademischer Antragsverfahren stammt. Als Gray diese Idee erstmals formulierte, gab es kaum Förderprogramme für russische und belarussische Forscher*innen im Ausland. »Das Hauptaugenmerk liegt auf denjenigen, die unter der russischen Militäraggression gelitten haben – ukrainische Wissenschaftler. ›Oh, die Russen? Wenn sie mit dem Krieg nicht einverstanden sind, sollten sie in Russland bleiben und das Regime bekämpfen‹, ist eine Meinung, die ich tatsächlich gehört habe.« Dies ist keine Position, die Gray unterstützt. Gemeinsam mit europäischen Kolleg*innen versuchte sie stattdessen herauszufinden, welche Möglichkeiten den russischen Wissenschaftler*innen noch offen stehen.

»Wir wollten gegen den Krieg protestieren und gleichzeitig diejenigen Wissenschaftler unterstützen, die ebenfalls gegen den Krieg sind. Einige unserer Kollegen in internationalen Organisationen sind der Meinung, dass alle Beziehungen zu Russland abgebrochen werden müssen«, sagt Gray. »Andere, mich eingeschlossen, sind mit diesem Ansatz nicht einverstanden. Wir könnten Projekte mit Institutionen einstellen, die das russische Regime unterstützen, aber die Arbeitsmöglichkeiten für einzelne Wissenschaftler, die den Krieg ablehnen und die internationale Zusammenarbeit fördern wollen, sollten erhalten bleiben.« Am Ende konnte Gray fast 20 Programme ausfindig machen, die Bewerbungen russischer Wissenschaftler*innen annehmen, die sie auf ihrer Website veröffentlichte. Später tauchten ähnliche Listen auf den Websites europäischer akademischer Einrichtungen auf.

Diese Listen enthalten auch Programme, die ursprünglich für ukrainische Wissenschaftler*innen vorgesehen waren. »Die Universitäten erhielten Fördermittel und erkannten, dass die Erfüllung des Budgets problematisch wird, wenn sie ihre Programme nur auf ukrainische Bewerber beschränken«, erklärt Sonja Plotkina (Name auf ihren Wunsch hin geändert), Professorin an der Ben-Gurion-Universität in Israel. »Nicht viele Ukrainer sind tatsächlich gekommen – die meisten Männer können nicht gehen, andere bleiben, um ihren Familien zu helfen. Schließlich ist es nicht gerade das Erste, was Menschen in ihrer Situation in den Sinn kommt, an eine Universität zu gehen, um dort zu forschen. Russische Studenten, Kandidaten und Forscher hingegen sind genau die Menschen, die solche Möglichkeiten brauchen. Mehr als 30 Bewerber wurden in unser Programm an der Ben-Gurion-Universität aufgenommen, weniger als ein Drittel davon waren Ukrainer – der Rest waren Russen.« Nachdem sie verschiedene Möglichkeiten für russische Wissenschaftler*innen recherchiert hatte, setzte sich Patty Gray mit den Organisatoren eines solchen Programms an der University of New Europe in Verbindung und bat sie um Hilfe bei der Überarbeitung der Stipendienanträge. Bald erhielt sie eine Nachricht von Anna Serowa (Name auf ihren Wunsch hin geändert), die Russland Anfang März verlassen hatte und nun nach Möglichkeiten suchte, ihre wissenschaftliche Arbeit im Ausland fortzusetzen.

Gefahr im Verzug

Für Anna Serowa war die Korrespondenz mit Patty Gray lediglich einer von vielen Versuchen, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Die Emigrantin, die derzeit in einem anderen postsowjetischen Staat lebt, stand jeden Morgen um sechs Uhr auf, um Programme für Wissenschaftler*innen zu recherchieren, E-Mails zu verschicken und ihre Bewerbungen vorzubereiten. »Ich habe in Europa promoviert und war an vielen internationalen Forschungstreffen beteiligt«, erklärt Serowa. »Ich wandte mich an jeden, an den ich mich erinnern konnte, auch an Leute, mit denen ich nur mal eine Tasse Kaffee auf einer Konferenz getrunken hatte. Ich erklärte ihnen meine Situation und bat sie um Rat, was ich als Nächstes tun sollte.«

Serowa promoviert zur Geschichte und Anthropologie der sowjetischen Mentalität, Lebensweisen und Geschichtskultur. In Russland arbeitete sie an einer staatlichen Forschungseinrichtung, gab Seminare, war dabei, ihre Dissertation abzuschließen und führte landesweit Forschungsreisen durch. Aber am 24. Februar 2022 änderte sich alles. »Ich betreibe historische Forschung und weigere mich, unter dem Motto ›Lenin schuf die Ukraine‹ (so formulierte es Wladimir Putin in seiner Ansprache an die Nation am 22. Februar, Anm. d. Red.) zu arbeiten, sagt die Forscherin. «Als es so weit war, dass ich eine ganze Woche lang weder essen noch schlafen konnte, wurde mir klar, dass es Zeit war zu gehen.» Zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern machte sich Serowa auf den Weg nach Armenien. Ihre Forschungspläne musste sie aufgeben und im Juni kündigte sie offiziell ihre Stelle an der Forschungseinrichtung.

«Die ersten Wochen nach der Ausreise waren von einem Gefühl der völligen Verwirrung geprägt», erinnert sich Serowa. «Es ist eine schwierige Situation, wenn man sich nach etwas sehnt, aber keine Ahnung hat, was es ist oder was man eigentlich wollen sollte. In unserem Kulturkreis bewirbt man sich in der Regel nicht auf 15 verschiedene Studiengänge gleichzeitig, sondern wählt eine Stelle aus, auf die man sich konzentriert und erst, wenn man abgelehnt wird, wendet man sich anderen Optionen zu. Im westlichen Hochschulwesen ist es jedoch völlig normal, dass Bewerber Hunderte von Bewerbungen verschicken und nur eine einzige positive Antwort erhalten.» Laut Serowa war Patty Gray eine große Hilfe für sie, um sich an diese neuen Bedingungen zu gewöhnen. Die US-Amerikanerin war im Wesentlichen ihre Beraterin im Bewerbungsverfahren – obwohl sie bescheiden behauptet, Anna nur «die Hand gehalten» zu haben. Am Ende brachte eine der vielen E-Mails das gewünschte Ergebnis: Serowa wurde in ein dreimonatiges Programm an einer Universität im Nahen Osten angenommen.

Zurzeit arbeitet die Historikerin an der Fertigstellung ihres Buches über postsowjetische Ländlichkeit, das sie bereits vor Kriegsbeginn zu schreiben angefangen hatte. Als der russische Staat das Gerichtsverfahren gegen die Menschenrechtsorganisation Memorial International einleitete, wurde sie sich der Tatsache bewusst, dass diese Arbeit eines Tages als Grund für staatliche Verfolgung dienen könnte. «Meine Kollegen und ich hätten nie gedacht, dass die Beforschung der sowjetischen Widerstandsbewegungen und der Widerstandsbewegungen in den 1990er Jahren uns heute auf eine politische Agenda setzen könnte. Aber offenbar haben wir uns geirrt», sagt die Wissenschaftlerin. «Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich mit dem, was ich schreibe, vorsichtig sein muss; ich spürte eine subtile Bedrohung. Man hat das Gefühl, von einer Gefahr umgeben zu sein, in etwa so, wie wenn man nachts allein spazieren geht. In der Tat ist dies eine treffende Metapher für das, was in den letzten drei Monaten passiert ist: die vollständige Verdunkelung.»

Konkurrenzkampf in der Wissenschaft

Anna Serowa hat mit ihrer Familie bereits Pläne für die Zeit nach dem Ende ihres Stipendiums gemacht: Sie werden sich in einem europäischen Staat niederlassen – eine dortige Universität hat ihr einen Platz in einem einjährigen Programm angeboten. Was danach kommt, ist noch ungewiss, und das ist der beängstigende Teil. Paradoxerweise ist die Situation für die angesehensten Spezialist*innen, die Russland verlassen wollen, am schlimmsten, erklärt Professorin Plotkina. «Die ersten fünf Jahre nach der Promotion sind die Postdoc-Phase, und in dieser Zeit haben die Forscher noch recht viele Ressourcen und Möglichkeiten, sich irgendwo einzuleben, ohne zum Flüchtling zu werden», so Plotkina. «Akademiker hingegen, die bereits vor zehn oder mehr Jahren promoviert und längst eine feste Stelle innehaben, befinden sich in einer viel komplizierteren Situation. Die weltweite Beschäftigungslage in den Geistes- und Sozialwissenschaften wird von Jahr zu Jahr schlechter, der Wettbewerb ist mehr als hart und der Markt wird von einheimischen Bewerbern dominiert, die ihre Sprachkenntnisse, ihr Verständnis für das lokale System und natürlich ihre Beziehungen mitbringen. Letzteres ist im akademischen Bereich sehr wichtig. Auf diese Weise wird informelles Wissen weitergegeben, zum Beispiel über nicht ausgeschriebene offene Stellen, die Qualifikation der gesuchten Spezialisten oder das erfolgreiche Formulieren von Bewerbungen. Manchmal erhalte ich Lebensläufe von derart hoch angesehenen Fachleuten, dass mir die Kinnlade herunterfällt.»

Plotkina zufolge überlegt die israelische Ben-Gurion-Universität derzeit, wie sie die akademischen Ressourcen, die in diesem Jahr plötzlich freigeworden sind, richtig einsetzen kann. «Wir haben ein Netzwerk von Forschern, die sich mit Russland und Osteuropa befassen und sind plötzlich so etwas wie ein Berufungskomitee für Flüchtlingsakademiker geworden», erklärt sie. «Dies ist ein historischer Moment und wir arbeiten daran, Unterstützer zu finden, um ein Zentrum für diejenigen zu schaffen, die ihre Heimat verlassen haben und jetzt in Israel sind.»

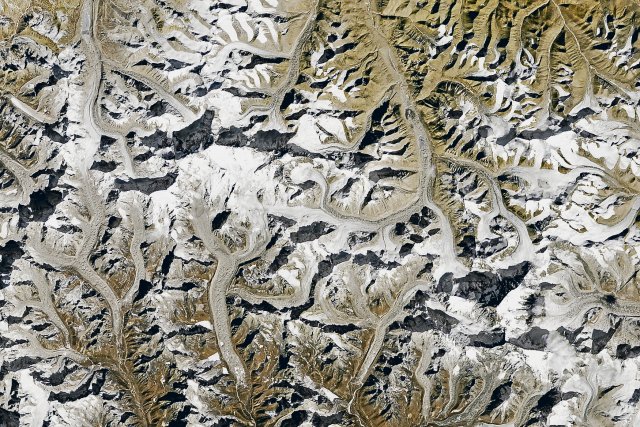

Patty Gray, die früher die sibirische Halbinsel Tschukotka beforschte, erzählt, dass europäische Anthropolog*innen nach dem Zusammenbruch der UdSSR erhebliche Anstrengungen unternahmen, um die lokalen Studien über die Arktis zu einer einzigen Disziplin zu vereinen. Jetzt stehen wir wieder am Anfang«, sagt Gray. »Ich arbeite seit 30 Jahren wissenschaftlich und in diesem Zeitraum hatte Russland sich von der Abschottung hin zur Öffnung für die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit entwickelt. Aber jetzt schließt es sich wieder. Es ist absolut herzzerreißend.« Zugleich hat das russische Ministerium für Bildung und Wissenschaft schon in den Monaten vor Kriegsbeginn immer wieder Anreize für Wissenschaftler*innen geschaffen, sich global zu vernetzen.

Im Jahr 2012 hatte die Behörde das »Projekt 5-100« ins Leben gerufen. Ziel dieser Initiative war es, »mindestens fünf« russische Universitäten dabei zu unterstützen, in die Liste der 100 besten Universitäten der Welt aufgenommen zu werden. Es wurden keine Kosten gespart und die Universitäten berichteten über eine höhere Publikationsrate ihrer Fakultäten in internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften. Das Programm wurde jedoch nicht reibungslos umgesetzt, da viele Universitäten ihre Statistiken künstlich aufblähten, um mehr Mittel zu erhalten; sie bestachen wissenschaftliche Publikationen und gaben in ihren Berichten »hohe Akzeptanzraten« ihrer Forschungsergebnisse an. Das änderte jedoch nichts an den Zielen der Regierung: In der 2021 veröffentlichten Kampagne »Priority-2030« hielt das Ministerium für Bildung und Wissenschaft an dem Ziel fest, die russische Wissenschaft auf der Weltbühne zu fördern und die Veröffentlichungen in ausländischen Zeitschriften blieben ein wichtiger Erfolgsindikator.

»Im vergangenen Jahr hat unser Institut mit Hilfe des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft immer wieder Angebote für internationale Partnerschaften erhalten. So haben beispielsweise russische und deutsche wissenschaftliche Stiftungen angeboten, gemeinsame Programme für russische und deutsche akademische Einrichtungen zu finanzieren«, erzählt Anna Serowa. Auf diese Weise hätten diejenigen, die Teil der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft werden wollten, die Möglichkeit dazu gehabt. Jetzt ist das anscheinend unmöglich geworden.

Gehen oder bleiben?

Laut Serowa bleiben viele ihrer Kolleg*innen dennoch aus unterschiedlichen Gründen in Russland. »Alle Wissenschaftler haben die gleiche Einkommensquelle – die staatliche Finanzierung«, erklärt sie. »Die Emigration würde bedeuten, alles zu verlieren. Nur wenige sind bereit, dieses Opfer zu bringen.« Der 33-jährige Chemie-Doktorand Valentin Iwanow (Name auf seinen Wunsch hin geändert) sagt trotzdem: »Sobald es in Russland unmöglich wird, für meine Familie zu sorgen und das zu tun, was ich liebe, werde ich wahrscheinlich in Erwägung ziehen, das Land zu verlassen.« Iwanow leitet ein Labor an einer Universität in der Region Ural, wo er und sein Team von sieben Wissenschaftler*innen an einem Projekt über supramolekulare Strukturen arbeiten. »Ich habe ein Team, und es wächst ständig«, sagt Valentin, »ich kann ihnen nicht einfach sagen, macht ohne mich weiter.«

Iwanows Team arbeitet aktiv mit russischen Kolleg*innen in anderen Städten zusammen und hält weiterhin Kontakt zu einer Gruppe französischer Wissenschaftler*innen. »Wir haben beschlossen, dass wir weiterhin das tun sollten, was wir am besten können: Wissenschaft«, sagt der Chemiker. Die Kontakte zu anderen ausländischen Kolleg*innen scheinen abgebrochen zu sein: »Wir standen kurz vor einer Vereinbarung über ein gemeinsames Projekt mit einer Gruppe österreichischer Wissenschaftler. In Anbetracht der jüngsten Ereignisse wurde unsere Kommunikation jedoch auf Eis gelegt. Ich habe keine Ahnung, was wir ihnen jetzt anbieten können. Was könnte an der Idee, mit Russen zusammenzuarbeiten, attraktiv sein? Für April war eigentlich ein Telefongespräch geplant, aber die Kollegen aus Österreich haben sich nicht gemeldet und ich habe mich dann auch nicht gemeldet, weil ich dafür Verständnis habe. Ich könnte ihnen jetzt eine SMS schreiben oder sie anrufen, aber sie würden mir sicher nur mitteilen, dass eine Entscheidung getroffen wurde, keine offiziellen Beziehungen zu den Russen zu unterhalten. Und warum sollte ich mir das anhören? Ich lege unsere Beziehung lieber erstmal auf Eis, anstatt sie völlig zu ruinieren.« Nach Iwanows eigenen Worten entstand nach dem 24. Februar 2022 bei ihm das Gefühl einer »psychologischen Isolation« von der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft. Das liege aber nicht daran, dass sie als Russ*innen ausgegrenzt würden, sondern daran, dass sie sich persönlich unwohl fühlten mit dem, was vor sich gehe.

Die Erklärungen des russischen Bildungsministeriums in den letzten Monaten schienen das Ziel zu verfehlen, die russische Wissenschaft in die globale Wissenschaftsgemeinschaft zu integrieren. Als Reaktion darauf, dass einige europäische Länder ihre Zusammenarbeit mit Russland in den Bereichen Wissenschaft und Bildung einstellten, kündigten russische Beamte den Austritt des Landes aus dem Bologna-Prozess an, dem Bildungssystem Europas und der USA. Nachdem die größte wissenschaftliche Datenbank Web of Science ihren Zugang für russische Nutzer*innen eingeschränkt hatte, schlug das Ministerium vor, die Anforderung für wissenschaftliche Veröffentlichungen in dieser und anderen ausländischen Datenbanken aufzuheben. Und zwar, obwohl dies seit 2012 der wichtigste Maßstab für den Erhalt von Zuschüssen und anderen staatlichen Fördermitteln war. Die zweitgrößte wissenschaftliche Datenbank Scopus ist derzeit in Russland noch verfügbar, aber die Befragten für diesen Artikel zählen die Tage bis zu deren möglichen Rückzug aus dem Land.

Fehlende Forschungsmaterialien

Der Einfuhrstopp von Material für Experimente ist eine weitere zerstörerische Auswirkung des Krieges auf die Wissenschaft. Das Labor von Valentin Iwanow etwa ist bereits jetzt nicht mehr in der Lage, die erforderlichen chemischen Reagenzien zu beschaffen. »Der Lieferant teilte uns mit, dass angesichts der aktuellen Situation einige Positionen unserer Bestellung nicht erfüllt werden können«, berichtet der Wissenschaftler. »Es handelte sich dabei um die Posten, die ich für den Bericht an die Regierung über die Vergabe von Fördergeldern verwenden wollte. Nun werden wir unsere Arbeit nicht wie geplant abschließen können. Ich denke, wir werden unsere Kollegen um Hilfe bitten müssen oder vielleicht einige Reagenzien selbst synthetisieren, falls wir dazu in der Lage sind.« Auch die Erneuerung der Ausrüstung steht auf der Kippe: »Wir wollten ein Fluoreszenzmikroskop anschaffen. Nikon und europäische Marken liefern nicht mehr nach Russland«, so Iwanow weiter. »Und die Preise der Alternativen, die noch auf dem Markt sind, sind in die Höhe geschossen. Ein Leica-Mikroskop beispielsweise kostete früher eine Million Rubel, jetzt liegt der Preis bei zwei Millionen. So wie es aussieht, werden wir die Geräte, die wir derzeit besitzen, reparieren müssen, und das wird uns ungefähr so viel kosten, wie wir normalerweise für ein neues Mikroskop ausgeben würden.«

Laut Iwanow und seinen Kolleg*innen besteht die größte Angst aller russischen Wissenschaftler*innen, die im Land geblieben sind, in der Ungewissheit über die Zukunft. »Offizielle Quellen behaupten, es ändere sich nichts, aber man kann den Wandel mit eigenen Augen sehen«, sagt er. »Und je mehr sie versuchen, dich zu beruhigen, desto angespannter wirst du. Man hat keine Ahnung, wie das Leben in der nächsten Zeit aussehen wird. Es ist sehr schwierig, Wissenschaft zu betreiben, ohne einen festen Plan zu haben – jedenfalls ist man völlig von der Finanzierung abhängig. Wir formulieren Projekte, beantragen Zuschüsse und wissen nie, wofür das Geld, das wir erhalten, tatsächlich verwendet wird. Außerdem ist Wissenschaft das Streben nach der Wahrheit. Wir tun, was wir tun, damit die Menschheit die Welt, in der sie lebt, besser verstehen und nützliche Technologien entwickeln kann. Dabei ist der Austausch zwischen Wissenschaftlern und der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung dafür, dass die Wissenschaftler die Orientierung behalten. Wenn diese Kommunikation abbricht, verliert man den Überblick über die Gesellschaft, in der man lebt. Es ist psychologisch wichtig, einen Sinn in seiner Arbeit zu finden und es ist schwer, weiterzumachen, wenn dieser verloren geht. Kann es denn unser einziges Ziel sein, noch eine weitere Rakete zu entwickeln?«

Man lebt nur einmal

Im Oktober 2021 legte Aljona Syutkina, eine 26-jährige Absolventin der Pharmazeutischen Akademie in Perm, ihre Dissertation vor und wurde mit Hilfe des DAAD-Stipendiums für ein sechsmonatiges Stipendium in Deutschland angenommen. Die deutschen Labore beeindruckten sie sehr: »An dem Tag, an dem ich in Deutschland ankam, fragte ich mich: Wir haben so viele gute Menschen und natürliche Ressourcen in Russland – warum nur ist unsere Lebensqualität so niedrig? Warum haben wir so wenig Perspektiven? Ich bewundere die russischen Wissenschaftler, denn sie arbeiten immer noch gegen alle Widerstände.« Eigentlich hatte Syutkina geplant, im April nach Russland zurückzukehren, um ihre Forschungsarbeit dort fortzusetzen. Aber das war vor dem 24. Februar 2022.

»Als der Krieg begann, habe ich meine Empörung sofort in den sozialen Medien kundgetan und dann wurden in meinem Heimatland neue, schreckliche Gesetze erlassen«, sagt Syutkina. »Meine deutschen Kollegen haben mich überredet, nicht zurückzukehren. Sie hatten Angst um meine Sicherheit.« Ihre Kolleg*innen in Perm waren der gleichen Meinung. »Ihnen ist klar, dass man in Russland gut zurechtkommen kann, wenn man nur den Mund hält. Sie machten sich mehr Sorgen um meine Karriereaussichten«, so Syutkina weiter. »Mein Vorgesetzter sagte mir: ›Wir werden so lange arbeiten, bis wir nicht mehr können. Dann werden wir uns etwas einfallen lassen.‹ So tun sie das immer.« Syutkina ist der Meinung, dass die Finanzierung der meisten wissenschaftlichen Arbeiten in Russland unweigerlich gekürzt werden und »Projekte, die sofort in die Massenproduktion gehen können, Vorrang haben werden.«

Einer der Gründe für Syutkinas Entscheidung, in Deutschland zu bleiben, war ihre Befürchtung, dass sie in Russland nicht in der Lage wäre, ihre Familie finanziell zu versorgen; ihr Vater, der als Fahrer arbeitet, ist der einzige Erwerbstätige in der ganzen Familie, während ihre Mutter drei kleine Kinder großzieht. Nachdem sie beschlossen hatte, nicht nach Russland zurückzukehren, fragte Syutkina ihren deutschen Betreuer, ob sie ihre Arbeit im Labor nach dem Ende des laufenden Programms fortsetzen könne. Ihre Kolleg*innen unterstützten sie, doch eine bezahlte Stelle an dieser Universität wurde ihr nicht bewilligt. »Mein Vorgesetzter braucht Fördergelder, um die Gehälter seiner Mitarbeiter zu zahlen. Er hat bereits zwei Mitarbeiter und keinen Platz für einen dritten«, erklärt Syutkina. Sie wurde als Studentin an derselben Universität zugelassen und setzte ihre Arbeit im Labor ohne jegliche Finanzierung fort, damit sie weiterhin das tun kann, was ihr Spaß macht und sie sich nach neuen Möglichkeiten umsehen kann. Derzeit erforscht Syutkina Programme für Wissenschaftler*innen aus der Ukraine, Belarus und Russland.

Eines Tages meldete sich eine Kollegin von Syutkina mit dem Angebot, für eine begrenzte Zeit als Postdoktorandin bei ihrem Freund, einem Professor in Finnland, zu arbeiten. »Wir setzten uns in Verbindung, er führte ein Vorstellungsgespräch mit mir und sagte: ›Ich möchte, dass du mit mir arbeitest, also werden wir den Papierkram erledigen, was ein paar Wochen dauern sollte.‹« Zwei Wochen später allerdings meldete sich der Professor mit einer schlechten Nachricht bei ihr: Die Zulassungsstelle hatte ihre Bewerbung nicht angenommen. »Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es scheint, dass ich wegen meiner russischen Staatsangehörigkeit abgelehnt wurde«, sagt Syutkina, die ihre Suche nach anderen Arbeitsmöglichkeiten in Europa nun wieder aufgenommen hat. Auch die Professorin Sonja Plotkina von der Ben-Gurion-Universität erklärt, dass ihr neuer Studiengang vorübergehend keine russischen Antragsteller*innen akzeptieren wird: »Ich gehe davon aus, dass es auf dem Papier nicht gut aussieht, wenn der Großteil der Mittel an Russen geht.«

»In Russland gibt es immer noch viele großartige Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten können und die unsere Ansichten, Ziele und Ambitionen teilen«, erklärt derweil Valentin Iwanow, »Leute wie ich, die zwischen 30 bis 40 Jahre alt sind, haben die größten Sorgen – wir denken, dass der Höhepunkt unserer Karriere plötzlich schon hinter uns liegen könnte. Man lebt schließlich nur einmal, und wenn man 70 oder 80 ist, wird einem niemand dafür danken, dass man an einem langweiligen Tisch in einem langweiligen Labor gesessen hat. Je mehr die gesellschaftliche Realität uns daran hindert, das zu tun, was wir lieben, desto mehr von uns beginnen sich zu fragen, was sie hier überhaupt tun. Und wenn sie merken, dass es keine Antwort auf diese Frage gibt, gehen sie.«

Eine längere, englischsprachige Version

dieses Artikels erschien zuvor in der Online-Zeitschrift »Holod Magazine«, zu finden

unter: www.holod.en.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.